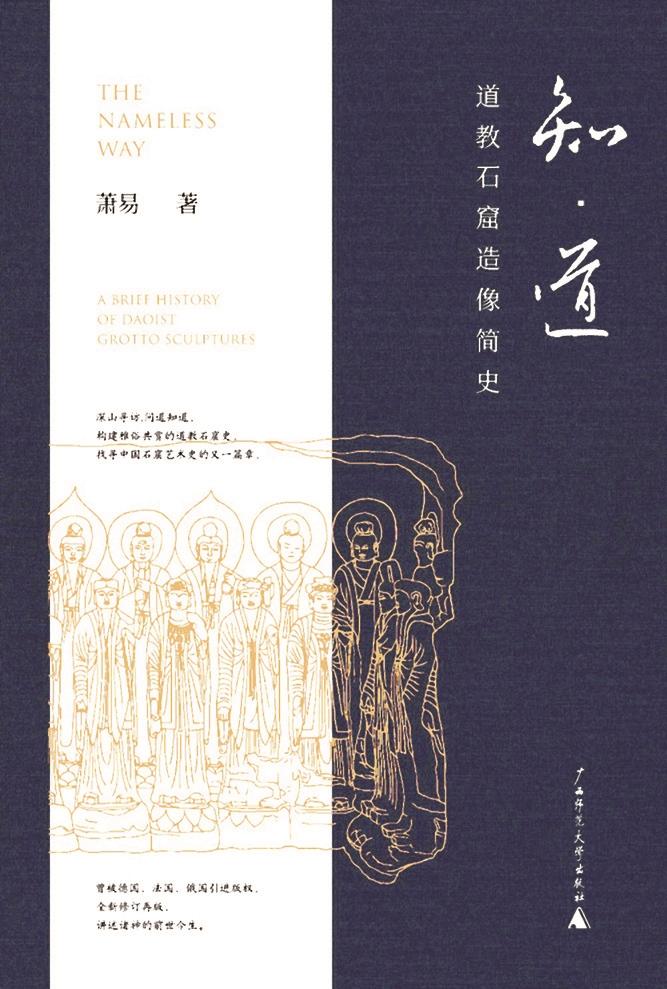

中华大地上,佛教石窟的盛名早已传遍四方,道教石窟却始终低调,大多隐于深山老林、荒野田畴间,少有人问津。翻开学者萧易的《知·道:道教石窟造像简史》,那些散落于陕西、山西、湖南、四川、重庆、甘肃等地的道教石窟,缓缓揭开了神秘面纱。

本书以历史发展为脉络,将道教石窟分为南北朝、隋、唐、宋、元、明、清七个历史时期,清晰展现了道教石窟从起源、发展、兴盛到衰落的完整历程。书中既有对造像艺术风格的专业观察,如北魏姚伯多碑“质朴而粗犷”的原始之美,尽显道教造像早期的艺术特质;也不乏对历史人物命运的温情描摹,如左识相在安岳玄妙观营造石窟的悲凉心事,雷天一保护耀县碑林的波折经历,让冰冷的石窟多了几分人文温度。作者的目光并非只停留在造像本身,而是深入挖掘其背后的历史内涵。诸多细节让道教石窟不再是孤立的艺术遗存,而是与时代背景紧密相连的文化印记。

道教石窟作为“道”的具象化呈现,虽历经风化、盗毁与岁月侵蚀,却仍在民间信仰与文学传说里延续着生命力。作者借石窟造像追溯文化源流,实则是在提醒读者,看似遥远的宗教遗存,始终与我们的文化记忆、民俗传统相连。

值得称道的是,作者没有忽略名不见经传的供养人。通过解读石窟题记,让我们看到了“为考妣造像,愿双亲离苦得乐”的朴素心愿,“望犬子登科,不负十年寒窗”的殷切期盼,“求家宅安宁,岁岁无灾”的平凡诉求。在“供养人”的标签之下,他们是有着牵挂与祈愿的孝子、乡绅、农夫,是道教石窟“从神到俗”的见证者。

书中还纠正了一些学术上的误读。譬如剑阁老君庙曾被认为有东晋“大兴二年”题记,若属实,它将是中国最早的道教石窟。作者亲赴实地,仔细辨认斑驳字迹,最终确认实为唐代“贞观”年号,解开了学术界的长期误解。这种严谨求实的态度,体现了作者扎实的学术功底。

(推荐书友:刘学正)