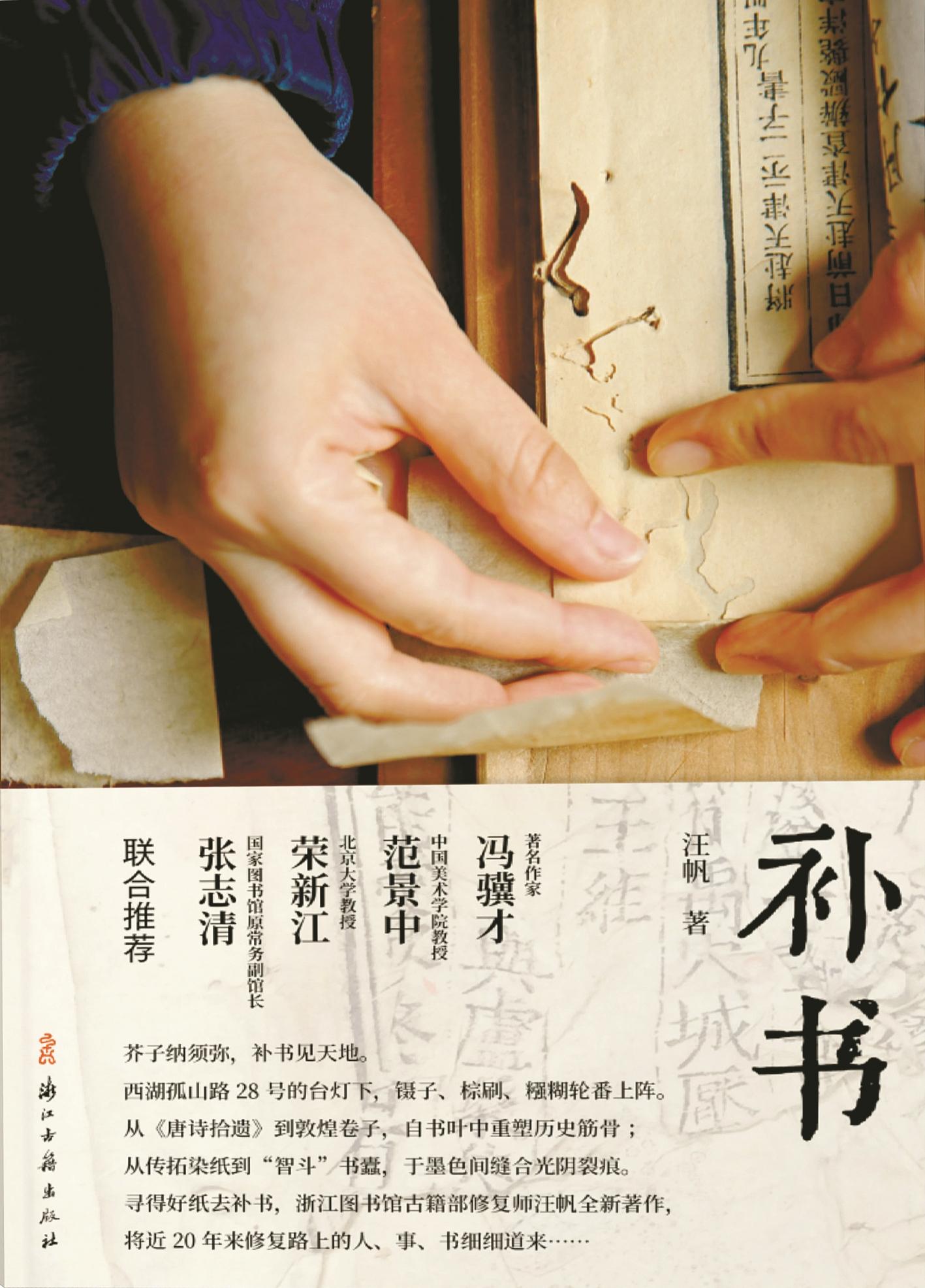

案头搁着汪帆的《补书》。封面上,一双手在拾掇一册老旧残破的古籍。翻开书,书页间不时夹杂古纸,悄然抚过它们,仿佛闻到了植物的芬芳。西湖孤山路28号,坐落着浙江图书馆古籍部,“门对一碧西湖秀水,左依白堤,右傍西泠桥,隔湖可望苏堤”,这里就是汪帆二十余年来的工作场所,也是她“潜心技艺的修炼地”,《补书》就诞生在她栖居其间悄然流逝的岁月里。

《补书》之好,首先在于专业,书里满满都是学问。从“整旧如旧”的谆谆古训到现代科技对纸张经纬的分析,从对敦煌经卷的潜心修补到对民间藏书的及时抢救,从各种古纸的些微区别到让人眼花缭乱的各类工具,专业知识像串珠一样密密实实。书中收录的17篇长文,详细地记载了补书过程的每个环节,饱含着修复师的智慧与匠心。

我想起汪帆的前一部作品《寻纸》,那时她寻访了中国13个省、自治区古法手工造纸地。植草、麻绳、麻布、毛竹;蒸煮、打匀、浆料、打捞、焙纸、分揭……每一页寻访笔记就像一片精心收藏的树叶,脉络里记着造纸人的掌纹,记着山风如何吹过晾晒的纸墙,记着雨水怎样浸润纸浆池里的草木菁华。

汪帆自述:“寻得好纸是因,修得好书是果,寻寻觅觅得来的纸,落迹于经手修复的古籍,早已成为我生命中不可分割的一部分。”有《寻纸》,也就有了《补书》。

《补书》之好,还在于书里满满都是爱意。作者讲纸的味道,“那是乡土的胎气,山水的滋味。”她写为选定的纸染色,看着颜色钻入纤维之中,心中就有一种莫名的满足感。她写自己用镊子捋顺补纸的纤维,捡去纸张未打散的硬梗,看着纤维的细绒顺着古纸一根根融汇其中,心里仿佛被妥帖熨平。

她写补书,也写补书的人。写她与同事们操心劳碌的生涯,写她从良师益友处获得的无私教诲与启迪。“修合无人见,存心有天知。”真正的专业,从来都是有温度的。(推荐书友:林颐)