徐晟

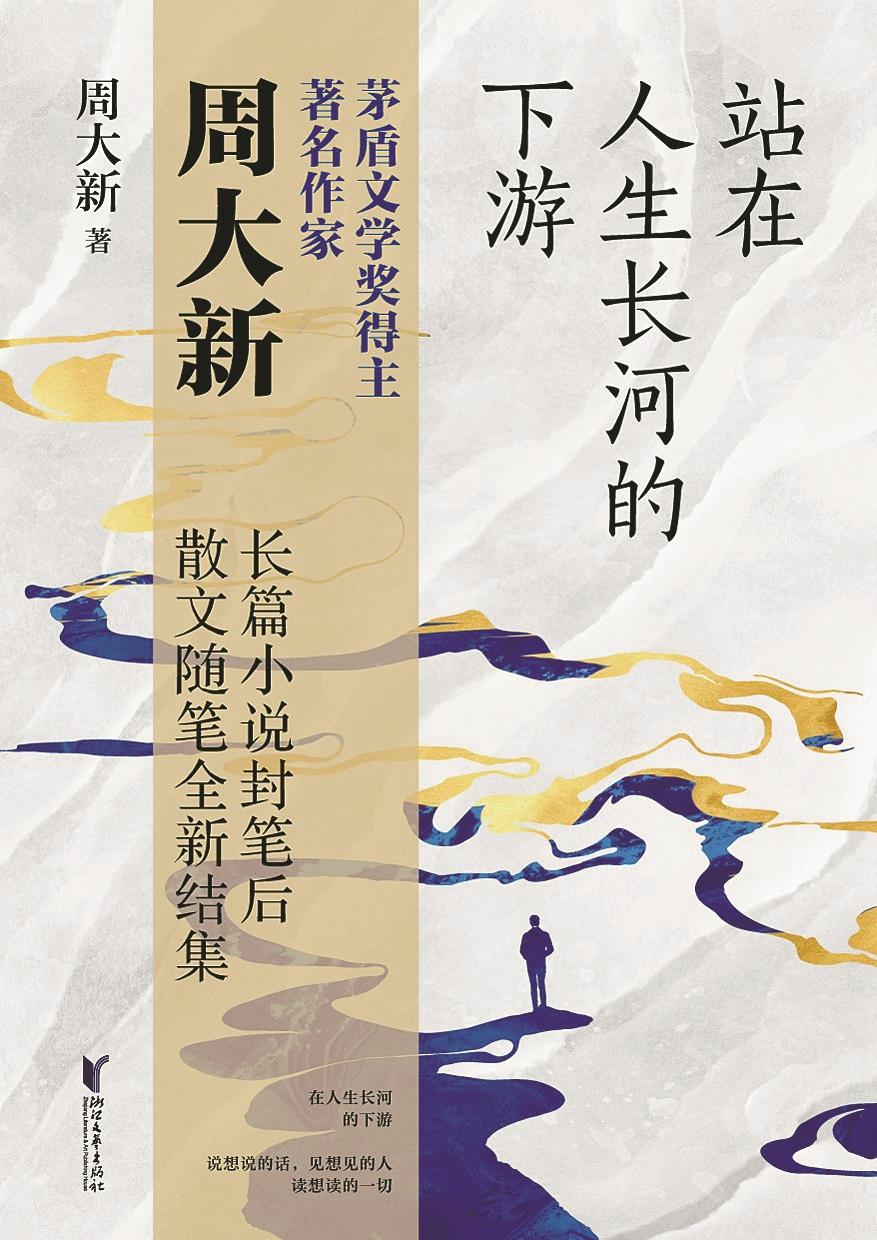

在人生的下游回望,水流已不再湍急,却沉淀了更丰沛的智慧。茅盾文学奖得主周大新在散文集《站在人生长河的下游》中,以古稀之年的视角重新审视生命,用质朴的文字将人生的褶皱缓缓展开。本书既是对个体生命的深情凝视,也是对现代人精神困境的温柔叩问。书中关于故乡、阅读、死亡的思考,像河底的卵石般被时光打磨得温润通透,让每个在湍急生活中沉浮的读者,都能从中打捞出属于自己的生命答案。

周大新坦言,七十岁后的人生如同进入“水量更丰沛的下游”,虽然告别了上游的激流与中游的壮阔,却获得了“坐看云起时”的从容。他记录伏牛山的四季轮回,回忆母亲用黄酒调理产后虚弱的往事,坦陈醉酒失态的糗事。这些烟火日常在时光滤镜下显露出惊人的“分量”——“喝杯黄酒解乡愁”不仅是味觉记忆,更是对消逝时光的温柔抵抗。作者写道:“人生长河的下游,也有美景吆。”这种对生命晚景的接纳,打破了传统文人“烈士暮年”的悲情叙事。当年轻人困在“35岁危机”的焦虑中时,周大新对生命有限性的清醒认知,反而催生出超越年龄的活力:与老友彻夜长谈,阅读艺术评论,重研《传习录》寻找慰藉。这种“向死而生”的智慧,恰似暗夜萤火,提醒我们生命的意义在于照亮此刻。

将散文作为梳理生命的工具,周大新构建起独特的对话空间。他坦言创作是“收拾房间”的过程,将数十年生命经验整理成文字。《香魂塘畔的香油坊》的创作经历,袒露了作者面对死亡时的脆弱与坚韧。不同于小说虚构,散文允许他“像老农晾晒谷物般摊开所有思想”,这种真实性产生的共鸣,让读者在“河南老屋的檐前柳枝”与“北京寓所的阅读时光”间找到情感连接点。当信息茧房中的年轻人迷茫焦虑时,作者将个体经验升华为集体记忆的努力,如同暗夜灯塔——生命的意义不在于效率至上的追逐,而在于“与老友对坐喝茶”的温暖瞬间。

面对死亡这个终极命题,周大新展现出罕见的坦然。他记录同龄人葬礼上的见闻,回忆母亲的临终场景,“她最后握着我的手,像小时候哄我入睡那样轻轻摇晃”。这种直面死亡的勇气消解了传统生死观的沉重感。书中的河流意象,暗示生命既是单向的流动过程,也是自我更新的循环过程——伏牛山的溪流终将汇入大海,个体生命在时光长河中终将找到永恒坐标。这种生命观对困在“内卷”中的现代人具有启示意义:当我们焦虑于各种考核时,“去见想见的人”的忠告恰似清醒剂;当我们沉迷于短视频碎片时,关于故乡与死亡的思考,提醒生命的价值在于认真活过的每个当下。

在信息爆炸的时代,愈加凸显《站在人生长河的下游》的价值。周大新用文字搭建的精神桥梁,连接个体生命与永恒时光。当我们迷失方向时,故乡的檐角飞雪、阅读时的会心一笑、面对死亡的平静接纳,构成对抗异化的精神堡垒。这种对生命本身的敬畏与热爱,或许就是对抗时光最温柔的力量——它不提供标准答案,却教会我们如何在湍急河流中打捞属于自己的生命珍珠。