徐雪峰

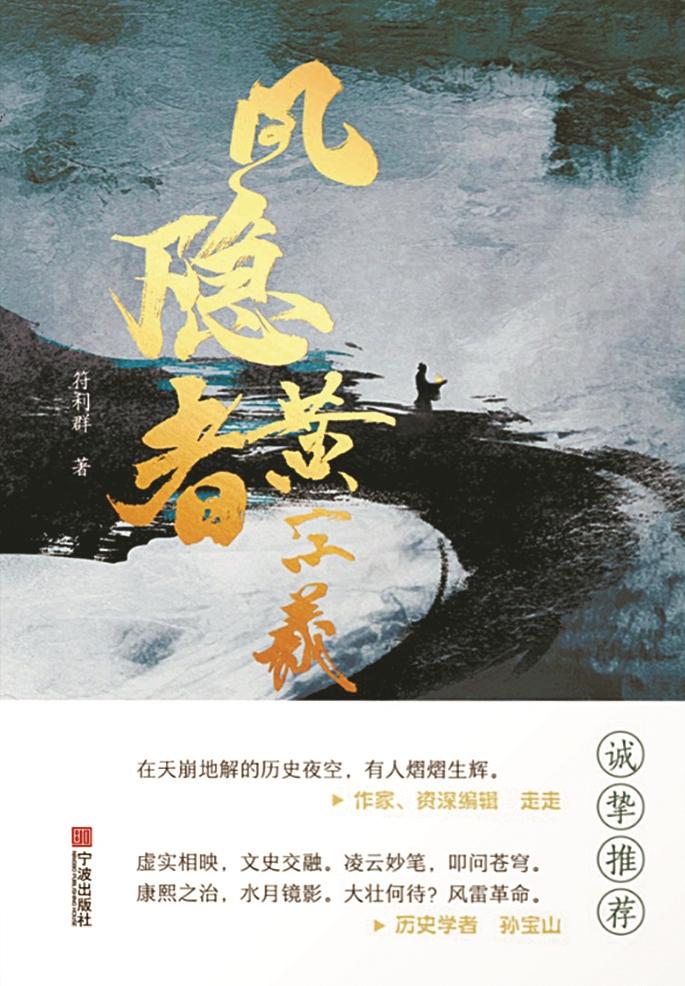

继推出长篇历史小说《风定鄱阳湖》后,符利群不久前又奉上了新作《风隐者黄宗羲》,至此她的“明大儒系列”隐然成形。

本书描写黄宗羲中年后厕身儒林、著书立说的经历,围绕他与一代信史《明史》的因缘,展开了大儒、小民、帝王间的一段段传奇故事。

大儒的担当

抗清失败后,黄宗羲返回故里,并不是漱石枕流的闲居,而是课徒授业,著述以终。“死犹未肯输心去,贫亦其能奈我何!”他始终执着于对公道人心、公正秩序的追求,传播经世致用、经世应务的学问体系,怜恤草根小民的卑微,力挽朝代鼎革的狂澜。

黄宗羲在宁波为弟子们授蕺山之学,听者云集。其“工商皆本”“经世致用”的言论受到了当地一些老先生的责难,一场激辩由此展开;他登临天一阁,抄阅大量珍贵典籍,并与阁主人进行了如何让藏书实现更大价值的探讨。多年后,黄宗羲写下了著名的《天一阁藏书记》。

小说描写了黄宗羲与大量文人的交集,如钱谦益、顾炎武、吕留良、万斯同等,还有来自官方的叶方蔼、徐元文、徐秉义等人,通过这些交集,阐明了黄宗羲的一系列政治倾向和学术主张。

在史学领域,“百卷纬书真绝学,千秋国史附江东”,正是其研史之姿态。黄宗羲对清廷《明史》的参与,是其文化责任感的体现。“一代是非,能定自吾辈之手,勿使淆乱是非、颠倒黑白。”修不修史,已不是仕不仕清的问题,而是更沉重的千古抉择。

小说通过多视角叙述,虽时空交错,但有条不紊,树立了一生壮志未酬却留下不朽之思想的旷世大儒形象。

小民的挣扎

明末清初朝代鼎革之际,社会矛盾空前激化,各式小民也在其特定的舞台上熠熠生辉。

严秋毫,本名庄秋毫,是湖州庄氏明史案的幸存者,一个身无分文、手无缚鸡之力的小民。他活在世上的唯一目的,就是为湖州庄家报仇,为冤死的亲人报仇。

黄宗羲与严秋毫陌路相逢不光有“一饭之恩”,还让小民记下了大儒的教诲:“学问之道,以各人自用得着者为真。”几年后两人再次相遇,这一次让严秋毫真正认识了黄宗羲,他听取了大儒教导的安身立命之法。《明夷待访录》让他开启了跌宕起伏的人生。

王士元,倒过来读“原是王”,他是真正的朱三太子,明亡后彻底沦为遗民、小民。他是黄宗羲在海昌讲学途中救下的“落魄异乡人”,也是四明山清源寺遇到的“山中僧”空心。

书中描写他与抗清志士、永忠道大当家许山的女儿许舜华有一段情感纠葛,笔法细腻、生动,是小说的一大看点,就像肃杀氛围里的一抹绿色。

最后一次在船上遇到黄宗羲时,大儒解答了他长久萦绕在心头的疑问,王士元上岸走了。所有前朝的记忆,也与他的出走一样,渐行渐远。

三场对话

藏在小民严秋毫身上的《明夷待访录》不慎被外人所获,辗转到了康熙的手中。

于是,大儒与帝王就发生了关联。黄宗羲的“天下为主,君为客”的思想,在当时无疑是大逆不道的,康熙虽没有将其治罪,但内心不可能没有波澜,这就为作者提供了某种颇具说服力的想象空间。

自从严秋毫意外地成为翰林院小供事起,小说剧情开始双线推进。一边是严秋毫找机会接近康熙行刺,一边是朝廷开博学鸿儒科推动编修《明史》。由于修史艰难,请江南大儒黄宗羲出山主持修史是众望所归,先是叶方蔼等史官私人恳请,然后是皇帝征召,皆被婉拒……

随着剧情的发展,严秋毫两次刺杀康熙未遂,被下了诏狱。

黄宗羲与万氏叔侄等黄门弟子决定参与修史,理由是“国可灭,史不可灭;明可亡,明史不可亡”。于是便有了黄百家赴京修史、万斯同“布衣入史局”。在修史过程中,明史馆每遇重大学术疑点和悬案,总要千里传书,向远居余姚化安山的黄宗羲请教。

在小说后半部分,作者巧妙地安排了三场对话,来补叙某些史实。

一是康熙与严秋毫的诏狱对话。

严秋毫自知必死,说出了胸中所有的积忿,没想到被康熙驳倒,自己的英雄义举转眼成了卑劣勾当。后来严秋毫被康熙特赦,令赴余姚陪侍黄宗羲,抄录书籍史料,做史局的传信人。

二是康熙与黄宗羲的杭州法相寺密会。

这场少有人知的“密室谈兵”,双方坦诚相对。这场密会,让康熙终于明了黄宗羲心中拂之不去的幽怨,一句“国史非公莫知,公死即是死国之史”让康熙释怀,也让黄宗羲的苦心孤诣有了着落。

三是黄宗羲与王士元船上对答。

这次对话,让王士元得到了“大明因何而亡”的答案。黄宗羲深刻剖析明朝末期的腐朽,这是深陷国仇家恨的崇祯后人所无法看清的。

小说最后,一代大儒在严秋毫与许舜华的陪伴下风隐化安山,潜心著述,清冷的龙虎山堂顿生暖意。寒花待春,暗香漫溢,早春的脚步正从远方踏歌而来。