沈长根

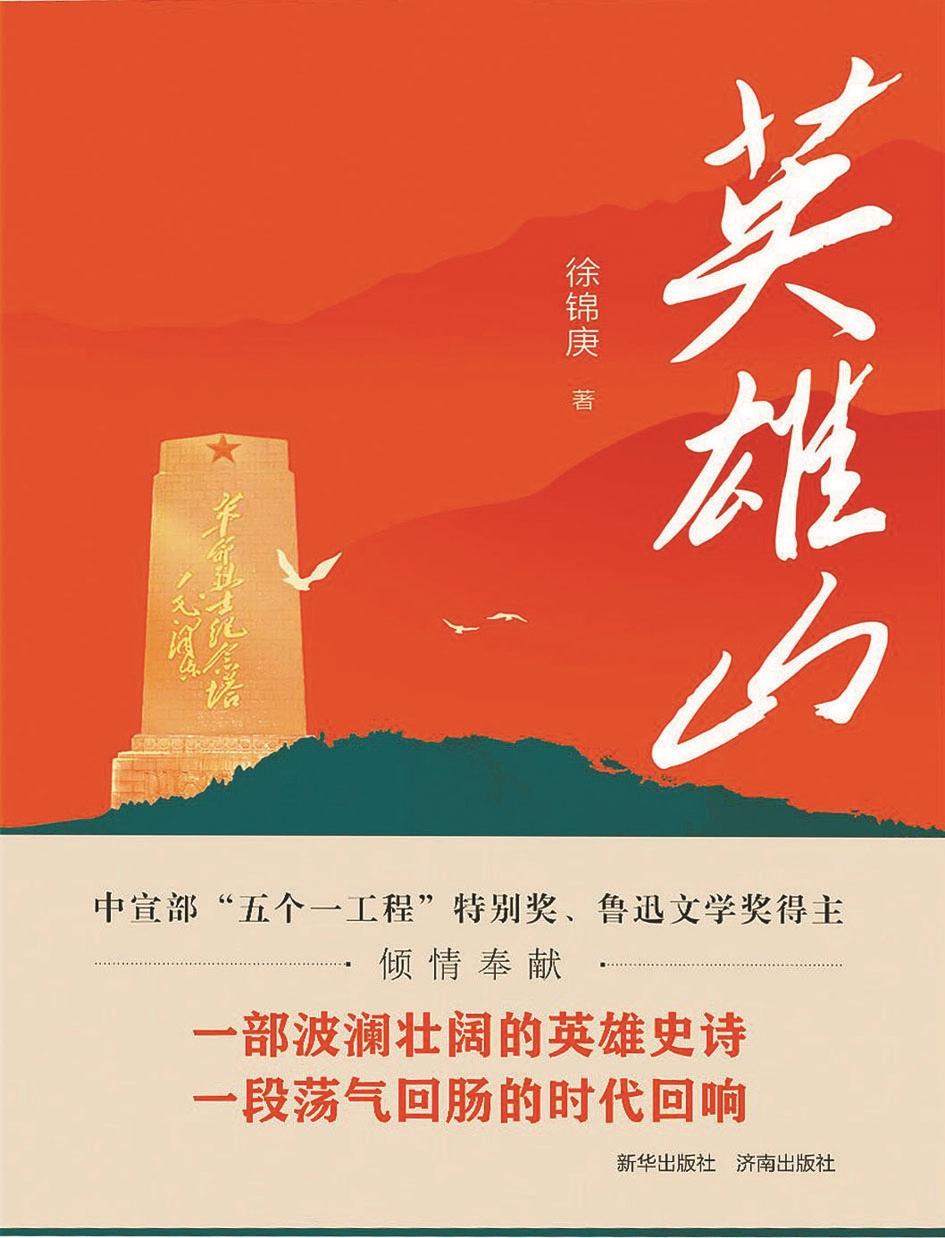

漏夜阅读了上月刚由新华出版社和济南出版社联合重磅推出的长篇报告文学《英雄山》。这部50余万字的厚重之作,由中宣部“五个一工程”特别奖、鲁迅文学奖得主徐锦庚倾情奉献。

英雄山,这座由毛泽东主席命名的大山,不仅是山东济南市的地理高点,更是齐鲁大地的红色精神坐标——包括中共一大代表王尽美、邓恩铭在内的1500多位革命先烈,长眠于英雄山苍松翠柏之下,成为山东济南最深刻的记忆图腾。

掩卷而思,《英雄山》全景式展示了革命战争年代山东人民在中国共产党领导下,从觉醒、抗争到解放的历程,既是对中共山东早期党史的深情回溯,更是一部波澜壮阔的英雄史诗。真实是报告文学的生命,如何还原七八十年前长眠于英雄山的一个个英雄的真实形象?徐锦庚曾在《人民日报》文艺评论版刊登的《报告文学创作要接地气树正气有人气》一文中指出:“报告文学是混血儿,母本是新闻(通讯),父本是小说。它兼具通讯的新闻性和真实性,更注重形象刻画和细节描写。”《英雄山》便是徐锦庚这一创作理念的又一生动实践。拜读《英雄山》,通篇可见徐锦庚以记者“铁脚板”的硬功夫,重走山东红色之路、深入采访英雄们生前身后事的一串串足迹。全书以英雄们的大量书信、档案、历史事件、时代背景和100幅珍贵历史图片为基础,以他们的生命轨迹为主线,还原了英雄们在战争年代血与火的斗争中一幕幕令人信服的历史场景。《英雄山》以史立信,读来令人信服。

生命轨迹只是埋在历史尘埃中的一条线,如何让这条线变成英雄们行进在革命斗争道路上的一个个鲜活的身影?作为“记者作家”的徐锦庚,恰如其分地运用文学手段,以精练灵动的语言,对英雄们进行了细致的形象刻画和入微的细节描写。如参加中共一大时,改名为尽美的王尽美,誓为崇高理想献身,“尽善尽美唯解放”,奔走各地演讲,领导山海关工人大罢工,尽显“为有牺牲多壮志”的战斗精神;邓恩铭三次被捕,在狱中以镣铐作笔给母亲写下诀别诗:“卅一年华转瞬间,壮志未酬奈何天。不惜惟我身先死,后继频频慰九泉。”彰显赤子忠魂;刘谦初临危受命,伉俪狱中相见,他鼓励妻子“葵藿有心终向阳”,自己始终视死如归;张英奉周恩来之命虎口除奸,刺杀叛徒;赵健民千里寻党,赤胆忠心……作者还塑造了卧牛寨十五壮士的群体英雄形象,他们为掩护战友突围,坚守阵地,奋勇杀敌,陷入重围后,以“只解沙场为国死,何须马革裹尸还”的英雄气概,集体跳崖殉国,谱写了一曲气吞山河的壮歌。

徐锦庚在采写《英雄山》的过程中,坚持以真实为原则,以历史事实为基础,深度挖掘了革命先烈的“英雄志、英雄胆、英雄气、英雄魂”,挖掘了他们的思想情感和精神力量,又以文学笔法铺陈展开,有情有节有故事,构筑了中国共产党人的精神谱系。作者塑造了齐鲁大地上一大批有血有肉、有崇高理想和家国情怀、甘为革命捐躯的共产党人的鲜活形象,他们铁骨铮铮,跃然纸上。

《英雄山》既具史料性,又具文学性和可读性,是一部“报告与文学”完美结合的匠心之作。《英雄山》一经出版即获高度认可:罗荣桓元帅之子罗东进称其“以文学之力再现了先辈们坚如磐石的信仰”;王尽美之孙王军动容表示,书中对祖父革命历程的细腻还原,让血脉中的红色基因得到“最生动的诠释”;邓恩铭侄孙女邓庆梅更在书页间寻得共鸣——伯祖父当年在狱中写下绝笔诗“不惜惟我身先死”时的赤子情怀,透过文字愈加清晰可触,令人动容。

“既是对中国百年革命历程的虔诚致敬,更是对中华民族精气神的庄严定格。”这是著名评论家李掖平对《英雄山》的点评解析。