张勇

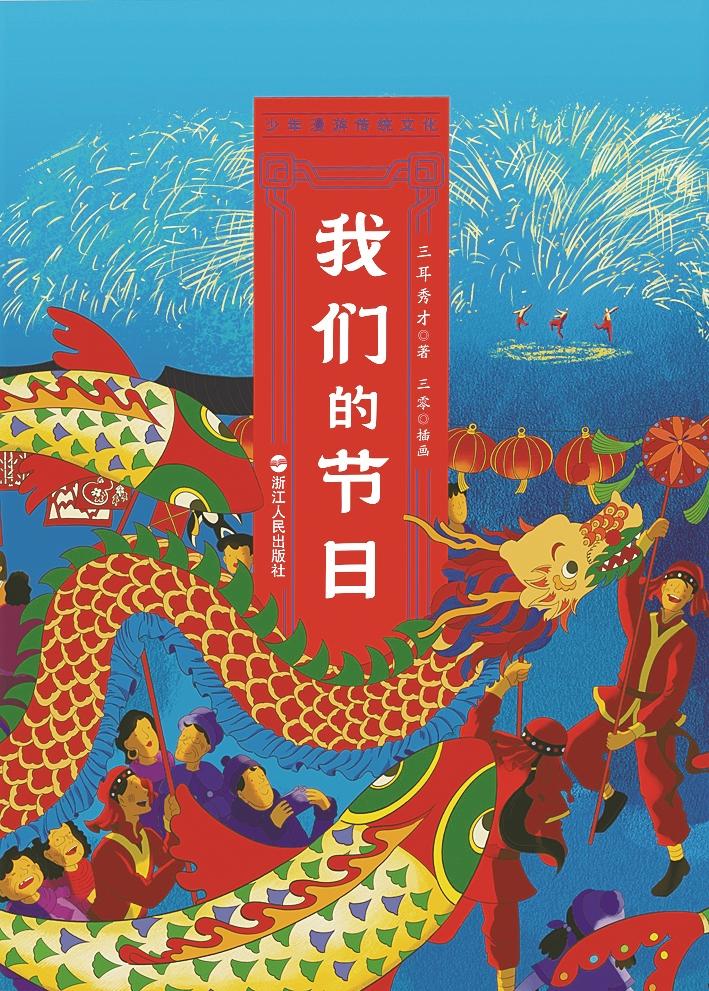

平时我们所说的科普,大多指面向社会大众,以通俗易懂、生动有趣的形式普及科学知识等方面的内容。而传统文化科普,对普通读者来说还是显得比较陌生,由浙江人民出版社推出的三耳秀才的《我们的节日》,给我以耳目一新之感。

传统文化节日,难道不是我们小时候生活在农村感受到的风俗民情、非遗活动?传统文化节日,难道不是我们的祖辈一代一代传承下来的日常生活仪式?传统文化节日,难道不是时时存在于我们生活之中,甚至就活在当下,还需要科普?带着这些疑问,我仔细阅读了《我们的节日》。

本书精选了最有生命力、影响最大、最能引起我们文化共鸣的七大传统节日,循着中国时间的指引,以小学生当下生活故事,串起了这七个传统节日——春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋和重阳,辅之以“国潮风”插画,巧妙地编织成一幅幅生动活泼的文化画卷,更加契合少年的心意。从这个意义上来说,阅读此书,就是一场充满经典意味的节日文化漫游。

在工业化的演进过程中,农业社会渐行渐远,节日会越来越淡化,根植于农耕文明的传统文化节日,甚至只能留下一个模糊的影子。传统文化节日,可能就是我们最为熟悉的陌生事物,会一点一点沉没于肤浅而感性的狂欢中,慢慢失去冲击感与震撼力。

《我们的节日》通过赵小燕、李大力、钱壮壮、孙湉湉等儿童视角叙事,或者以他们的眼睛去观察节日,或者用他们的语言去描述节日,抑或以耳鼻口舌等整个身心去体验去感受节日,让厚重的节日文化可触可感。例如,书中对屈原投江的端午节困惑、对春节层层深入的追问和探究,既保留了儿童的思维和语言特点,又自然而然地引出了节日背后的文化意蕴,焕发出时代蓬勃的活力。

作者因势利导,创设了七大模块,每个节日模块中有设疑有解疑,有问有答。对话妙趣横生,既表现童言童趣,又体现节日文化随时代之延续发展,活生生是一场节日文化的饕餮盛宴。这种“套餐式”设计,对小读者来说,既有知识层面的领悟,又有互动式的体验。通过猜谜语、手工制作或者做小实验等形式,让文化传承脉络清晰。

节日文化“日常生活化”的还原,也是本书一大特色。譬如,将七夕节牛郎织女的古老传说通过与现代“追星”现象的对比,让节日文化走入生活;将几个家庭共同赏月的温馨场景,融入中秋节团圆的氛围中。这种将“大传统”转化为“小传统”的写法,使得祭祖、登高、赏月等习俗,转化为孩子们可感可知的生活经验。在这个全球化与数字化加速的时代,如何让年轻一代理解并珍视自己的文化根脉?作者给出了明确的答案。

尤为可贵的是,本书融趣味性、知识性、文学性和当下性为一体。传统文化是现代文化之根脉,现代文化又是传统文化的继承与发展,传统文化的创造性转换有迹可循。譬如,从李大力对端午节的疑问,到制作元宵灯笼,再到“五毒有藕”的创意菜品,作者借助古今对话,展现了传统文化的持久生命力。书中不仅介绍节日习俗,更透过表象探讨中国人的时间观(春节)、生死观(清明)、奋斗观(端午)、家庭观(中秋)等深层文化心理。

本书最打动人心之处,或许在于它揭示了一个简单而深刻的道理:传统节日的真谛不在于固守某种形式,而在于创造属于每个时代的节日记忆。