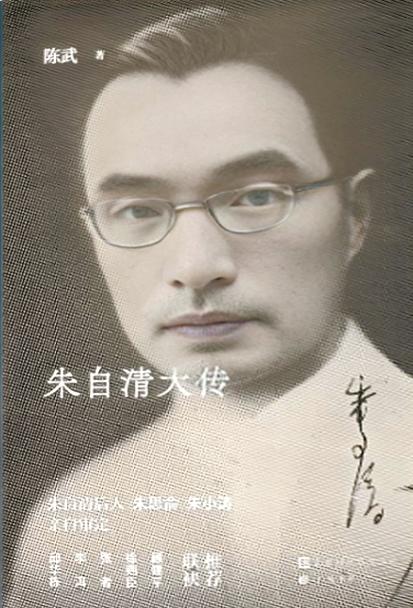

我们对于朱自清的了解,大多来自课本上的名篇《荷塘月色》《背影》等。可真实的朱自清身处一个动荡而变革的年代,在这样的年代之中,他秉持了怎样的立场?他如何看待同时代的其他人?这正是《朱自清大传》的作者陈武所关注的。

经由作者的文字,我对朱自清有了更深入的了解。朱自清本质上是一个“日子人”,他原本只想认真度过自己完整的一生。他的早期作品,以览胜记游散文与抒情散文为多,这些作品反映了共同的主题——对于“美”的追求与记录。

然而,朱自清最后是在反饥饿、反内战的斗争中去世的。究竟是什么让他抛弃了自己的“日子人”本质,甚至不惜以生命为代价?

我想,至少有这么几个时间节点,对朱自清的人生产生了重要的影响。

以时间为序,首先,朱自清在清华任教期间,鲁迅多次拒绝他的演讲请求。在与朋友的私下交流中,鲁迅说:清华大学的师生“太过注重学术而忽视社会运动”。事实上,这并非只是一家之言,许多进步学者对此都有共识。朱自清大概在得知缘由后有所反思。

更具冲击力的影响,乃是朱自清在抗战时期的经历。彼时日寇入侵中国,朱自清随其他师生一同踏上了南迁的道路。在此期间,朱自清仍然笔耕不辍,被推选为“中华全国文艺界抗敌协会”理事。责任之下,他不再局限于自己小家之中的那一方天地。朱自清的文风有了明显的改变,他不再平和温然,而是秉持一个知识分子的良心对社会现状展开了批判。

抗战胜利后,和平没有到来,朱自清好友李公朴、闻一多先后遇难,给了朱自清极大的震动。在好友的鲜血面前,他成了一名真正的斗士,直至病逝也未改变自己的立场与气节。

朱自清是千千万万想过好自己小日子的普通人中的一员,也正是这千千万万的普通人最终彻底埋葬了那个黑暗的旧时代。

(推荐书友:赵昱华)