楼伟华

酷暑,午后,沿着中山路往西,我们去拜访《街上》的作者滕延青先生。

最早知道滕延青的名字,是在两年前宁海作家浦子的“浙东文学”公众号上。当时节选了《街上》的两个章节:站木笼、新来的县长。细节传神惊人,文字平和中透着老辣,浙东方言的运用恰到好处,颇为精妙,很有汪曾祺、林斤澜的文学韵味。单读这两章,便觉得是一部上乘的长篇小说。这样的写作风格,正是我喜欢的,一时感慨良多,我之前居然不知道有这样一位功底深厚的本土作家。

我在网上搜寻此书的信息,可惜没找到整部书的阅读平台。令人惊讶的是,滕先生虽然以前也写散文、诗歌、寓言,却是在年逾古稀之后才正式开始长篇小说的创作,这在时下文坛是罕见的。

某次与好友张敏先生聊天,说起他的老乡滕延青先生的小说。他一拍大腿说:“巧了,他是我的中学老师。”我便提出想去拜访滕先生。张敏先生有心,他得知甬上文化大家杨东标先生与滕延青先生是好友,那天下午要去看望滕先生,便跟杨先生说了我的愿望,遂同往。

按响门铃,开门处,滕先生站在那里,热情地招呼我们进去。

他的板寸头发雪白,根根竖立如铁丝,好像很符合鲁迅先生对宁海作家柔石的评价“台州式的硬气”。滕先生眼神温和中透着犀利,这应该是慈爱长者和思考者的内心外露。我觉得他应该是一个很严肃的人,甚至会有些倔。但是,坐下来一聊天,说起他的文学创作,便变得家长里短惠风和畅了。

已经84岁的他,和我们的交谈根本没有代沟和陌生感。他说:做了一辈子的中学教师,退休后一下子觉得很空了。2005年搬到宁波居住后,与以前的亲戚朋友不太走动了,整日里无所事事憋得慌,就请人刻了枚“甬上闲人”的图章,聊以自我调侃。后来,经人介绍去宁波老年大学学书法、学国画,一周上课两个半天,其乐融融又不“闲”了。这一学就是十年,之后由于超龄,再次成为“甬上闲人”。

闲不住的滕先生,开始在家画画、练书法。一个夜晚,他做了一个梦:自己的“缑城记忆三部曲”出版了,还举办了隆重的新书发布会,大家说这是浙东《白鹿原》式的长篇小说,电视台记者拿着话筒采访他……他一个哆嗦,梦醒时分正是旭日东升之际。

滕先生沉默寡言了好多天,老伴以为他生病了,颇为担心。他嘴上说“没事没事”,其实心里开始有事了:缑城,是宁海的别称,寓意仙气和儒学底蕴,也与明代大儒方孝孺有关。杭州大学中文系毕业又在中学教语文几十年,他的文字功底是很好的。于是,滕先生琢磨开了,是不是为缑城宁海写点东西?

时不待人,说干就干,要干就干个大的。滕先生决定在有生之年完成梦中的三部曲:反映年轻人奋斗的《废园》、展示教师生涯的《红尘扑面》及描述商业街风云的《街上》。这一年,滕先生已经75岁了。

2016年初春,他开始动笔写以教师为题材的小说,初名《一身尘埃》,意思是教师工作很辛苦,浑身尽是粉笔灰尘。写着写着,他觉得用《红尘扑面》的书名更好。写了30多万字,快结束时,滕先生觉得主题还出不来,就搁置下来了。

于是,他开始琢磨第二部小说。

滕先生生活在商业世家,从小在商业街上长大。他的祖父、父亲、叔叔、舅舅、岳父等都是小商人。这些商界老前辈,已经先后离世了,整条商业老街也在拆迁之中。他熟悉商人,特别是小商小贩,一闭上眼睛,脑海中就会浮现出他们的形象,再加上以前母亲经常给他讲一些祖辈从商的故事,滕先生决定用笔再现他们。

写商人,最著名的是周而复的《上海的早晨》,曾风靡全国,改革开放后还被拍成电视连续剧。《上海的早晨》是一种大开大合的写法,滕先生认为,自己应该从小处着眼,就写小街上形形色色的小人物。从小商人挣扎、竞争、成功的历史维度写,并带出街上的其他人物,时间跨度从20世纪30年代到20世纪80年代,写他们循规蹈矩、小心谨慎,也写他们的抗争与成就。

小说一开始是写在稿纸上的,写了5章,滕先生考虑到写好以后,还要请人在电脑上打出来,比较费事,索性自己捣鼓起电脑。

“我是80岁学跌打。”滕先生笑着告诉我。

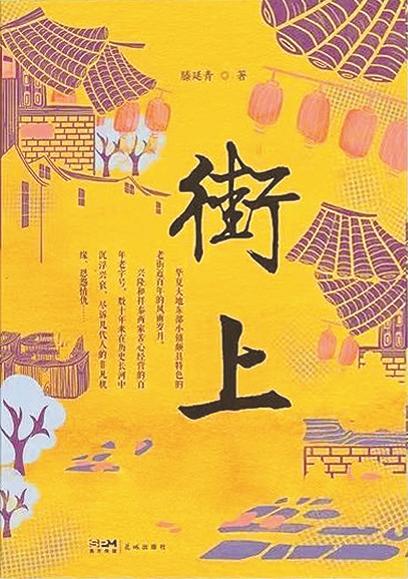

那时,他一边想一个句子,一边就用拼音打字。一个字一个字拼出来,如果不准,就去查百度。初时,一天也就打500多个字,虽然比手写慢许多,但他坚持着。如此6年下来,一部45万字的小说,终于“打”出来了。不久后,由花城出版社正式出版。《街上》书写了祥泰、兴隆两家老字号的主人公在行业竞争过程中跌宕起伏、富有情趣的故事,更描绘了两代主人公艰难曲折的创业历程。

小说出版后,正如滕先生梦中的情景那样,各大媒体前来采访。有学者评价:我们总希望告别历史,告别历史总归是容易的,而铭记历史却需要一代一代的人接续不断地努力。从这个意义上而言,滕延青的《街上》是一段历史,也是一段铭记;是一种告别,更是一种接力。

它以作者父辈的人生故事为基础,以近现代中国半个世纪的历史流变为背景,以作者对浙东土地的热爱与敬意为主线,在碎片化叙事中揭示小人物面对时代变迁的人性坚守。在新书发布会上,杨东标先生高度赞誉:这是一部“大写”的“清明上河图式的浙东民俗画卷”小说,是当代浙东商业文化小说的力作。

在《街上》的结尾处,写到了钟楼、白兰花、台胞……这些寄托了滕先生的愿望:希望从“街上”出去的乡人们,最后能够团圆。

“年少志高成旧梦,老来笔底锦花开。桃源古镇展新卷,商贾街坊上舞台。乐水乐山随君意,为文为史尽吾才。镜中映照旧时月,自有高人褒贬来。”滕先生的这段话被印在书的底封,准确地抒发了他的创作初衷和心境。“我虽然84岁了,但脑子依然清晰,《红尘扑面》在做最后的修改,《废园》已经开笔,自觉能够完成缑城记忆三部曲。这是我一辈子的执念,更是一种另类的养老实践。”滕先生信心十足地说。

傍晚时分,我们告辞出门,滕先生老两口执意要送我们下楼。他站在马路边,向我们挥手告别,一缕夕阳染红了他的白发。我忽然想到,他的《红尘扑面》出版时,以此景作为书的封面,应该是很贴切的。