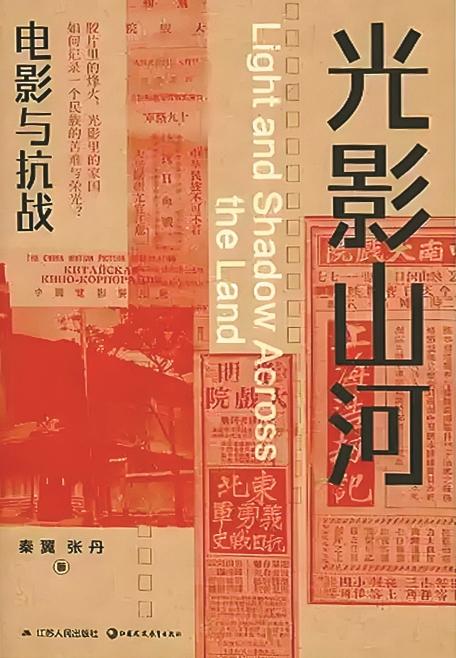

本书由南京艺术学院戏剧与影视学院的两位学者秦翼、张丹合作撰写,深入考察了1931年至1945年间中国电影产业的发展脉络,探讨了战争对中国电影产业及电影艺术创作所产生的深远影响。

从无声到有声,从引入外国情节到讲述中国故事,从娱乐欢笑到救亡图存,中国电影业在“山雨欲来风满楼”的大背景下迅速发展,用作者的表述,便是“跳过了众多迂回曲折的艺术伦理探索,迅速在全国抗战爆发前完成了大幅度的跨越”。

全面抗战爆发后,大部分剧组内迁。这一时期,产生了“大后方电影观念”,力图“使文艺的影响突破过去狭窄的知识分子圈子,深入于广大的抗战大众中去”。电影放映队跋山涉水、忍饥挨饿,坚持履行职责,激发民众的爱国热情。

抗战影片的拍摄与放映,得到了全世界反法西斯人士的支持。著名的埃德加·斯诺,以《西行漫记》揭示了中国抗日根据地的真实面貌。国际红十字会成员约翰·马吉、美国青年摄影师哈利·邓汉姆、知名导演弗兰克·卡普拉都曾用手中的相机和胶卷,记录日军的暴行和中国人的抵抗,为中国的抗战创造了一个更加有利的外部环境。

“人民文艺”的概念也在陕北窑洞中从诞生逐渐趋于成熟。陕北根据地制作了《生产与战斗结合起来》这一反映南泥湾军事垦荒的作品,既富有激情,又讲述现实,掀起了大生产的热潮。诞生于抗战烽火中的“人民文艺”观念,至今仍有着重要的指导作用。

而“孤岛”中的电影人,只能把自己的爱国情感、把对敌人的讽刺与仇恨藏得深一点,再深一点,然后通过电影的影射表达,向“孤岛”内的人们大声呼吁,让他们看清现实。

作者书写的并不只是电影,而是在外敌入侵的大背景下,一个民族的抉择,一群人不屈的脊梁。

(推荐书友:赵昱华)