戎焕瑾

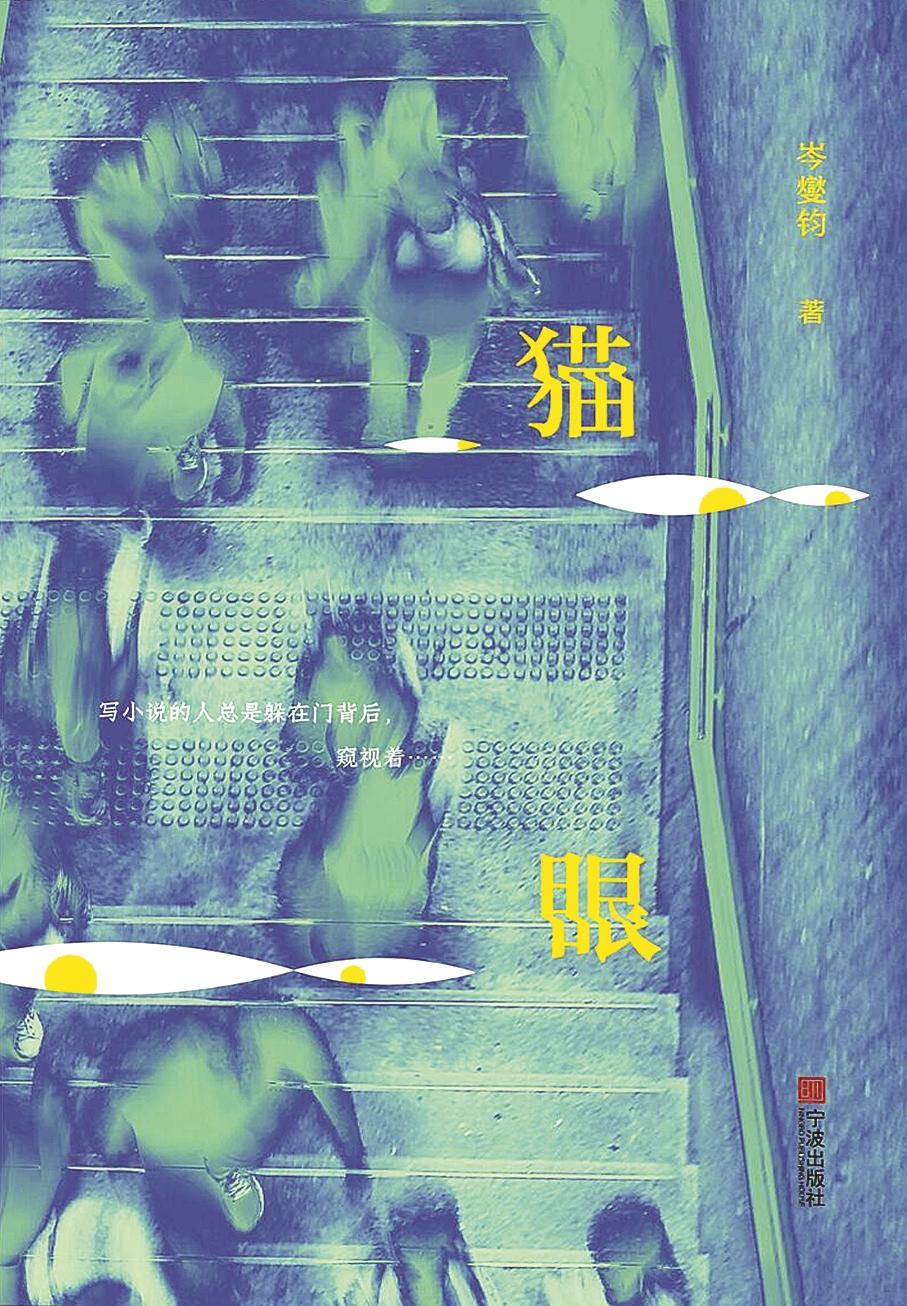

江南暮色里,岑燮钧新著《猫眼》静卧案前,封面上幽邃的猫眼泛着幽光,似窥江南巷陌的百年沧桑。这部融合“老城”“旧族”双重视域的小小说集,在历史褶皱与现实肌理的交织中,酿就了江南文脉的醇厚滋味。正如南志刚教授所言,岑燮钧以“奇花异草、古寺名刹”为经纬,在“奇与正、淡与浓的交织”中,建构起江南伦理的当代镜像,为传统文化的创造性转化提供了独具匠心的文学样本。

《猫眼》上编“老城”系列,堪称江南市井文化的微缩景观。知府幕僚的宦海沉浮、古籍守护者的文化坚守、魏晋遗风的当代回响,这些看似疏离于现代生活的历史叙事,实则是作者精心构建的伦理试验场。作者深谙“文变染乎世情”的创作规律,其笔下落魄书生与市井小民的命运交响,既是对江南士族精神的现代诠释,也是对传统伦理的创造性转化。

《涵元阁》中谢玉良的守护者形象,恰是江南文脉赓续的绝佳隐喻。这个出身卑微的仆人,以“答应了老爷”的朴素信念,在日寇铁蹄下坚守文化火种。作者不写其修复古籍的精妙技艺,而是通过“绕着涵元阁”的场景展开描写,“他看见涵元阁的银杏树一天一天变黄,叶子一天少似一天,终于变成光秃秃的一株。他又看着它慢慢返青,长出新叶。他就这样一圈一圈地绕着涵元阁,日本兵也换了一茬又一茬。”这种将家国情怀融于日常坚守的叙事策略,印证了南志刚教授所说的“在历史重述中复活江南醇厚伦理”。当谢玉良说“他守一辈子,我也守一辈子”时,传统的主仆伦理已升华为文化自觉。

“老城”系列,既延续了《聊斋志异》“用传奇法而以志怪”的叙事传统,又注入了现代性的哲理思辨。在《驴叫》一文中,程士成以荒诞行为对抗世俗的举动,既是对“越名教而任自然”的古典致敬,也是对魏晋之风荡然无存的有力反讽。这种“旧瓶装新酒”的叙事智慧,使传统文化资源焕发出新的光彩。

下编“旧族”系列延续着《戏中人》《族中人》的创作风格,却展现出更丰沛的现实主义精神。在“旧族”系列中,我们看见了自己的童年、少年乃至中老年。似乎每一个村庄都有着“阿康寿头”这样的守村人,有固守于礼俗自视甚高的七爷,有不愿给子女添麻烦而处处为难的大叔婆……作者呈现出族中人脆弱而又坚韧的人性、真实而又复杂的心灵世界。他说,怀着自以为悲悯的情怀书写他们时,却感觉到自己同样的卑微,他的血液与他们融合在一起。

《老叔嫂》中“推壁门”的细节堪称当代乡土叙事的经典笔法。老叔嫂共处时的烟火气与独处时的孤寂感,在壁门开合间形成微妙的情感张力。“睡觉的时候,不知怎的,他特意推了一下后半间的壁门,又点亮电灯,看了看。”这样的结尾,似有所言,又不知其意为何;似有所指,又不知所指何处。这种“将溢未溢”的叙事留白,恰是作者对传统伦理现代困境的精准捕捉。当七爷固守礼俗的执拗与大叔婆“不愿添麻烦”的自尊在文本中交织,我们看到的不仅是乡村伦理的嬗变轨迹,更是城镇化进程中千万农民的缩影。

在语言风格上,作者实现了方言俗语与雅语清辞的美学平衡。《猫眼》中那些“甜中带涩”的文字,恰似江南黄酒的绵长后劲。当日本兵换岗与银杏返青形成蒙太奇式并置,当族中老者的叹息融入四明山的春雪,文本便超越了简单的情节再现,升华为对文明传承的深沉咏叹。这种抒情传统与思辨意识的交融,在“旧族”系列中尤其明显。

在文本结构上,“老城”重述历史,“旧族”观照现实,二者如阴阳般相生相成。这种结构既避免了历史叙事的悬浮感,又克服了现实书写的碎片化倾向。

夜色渐浓,书有余温。传统文化的现代转化,需要的不是简单的符号移植,而是如黄酒酿造般的时光沉淀与匠心独运。岑燮钧的写作就像一场漫长的冬酿,你若遇上了,一定要慢品。