“只要有梦想,什么时候都不晚,这句话用在您身上再合适不过了。”3月11日下午,南通市教育考试院二楼会议室,江苏省教育考试院副院长李拥军和南京工业大学副校长郭凯为88岁考生冯忆难颁发自考毕业证书,并称她是“终身学习”的典范。

(3月12日《扬子晚报》)

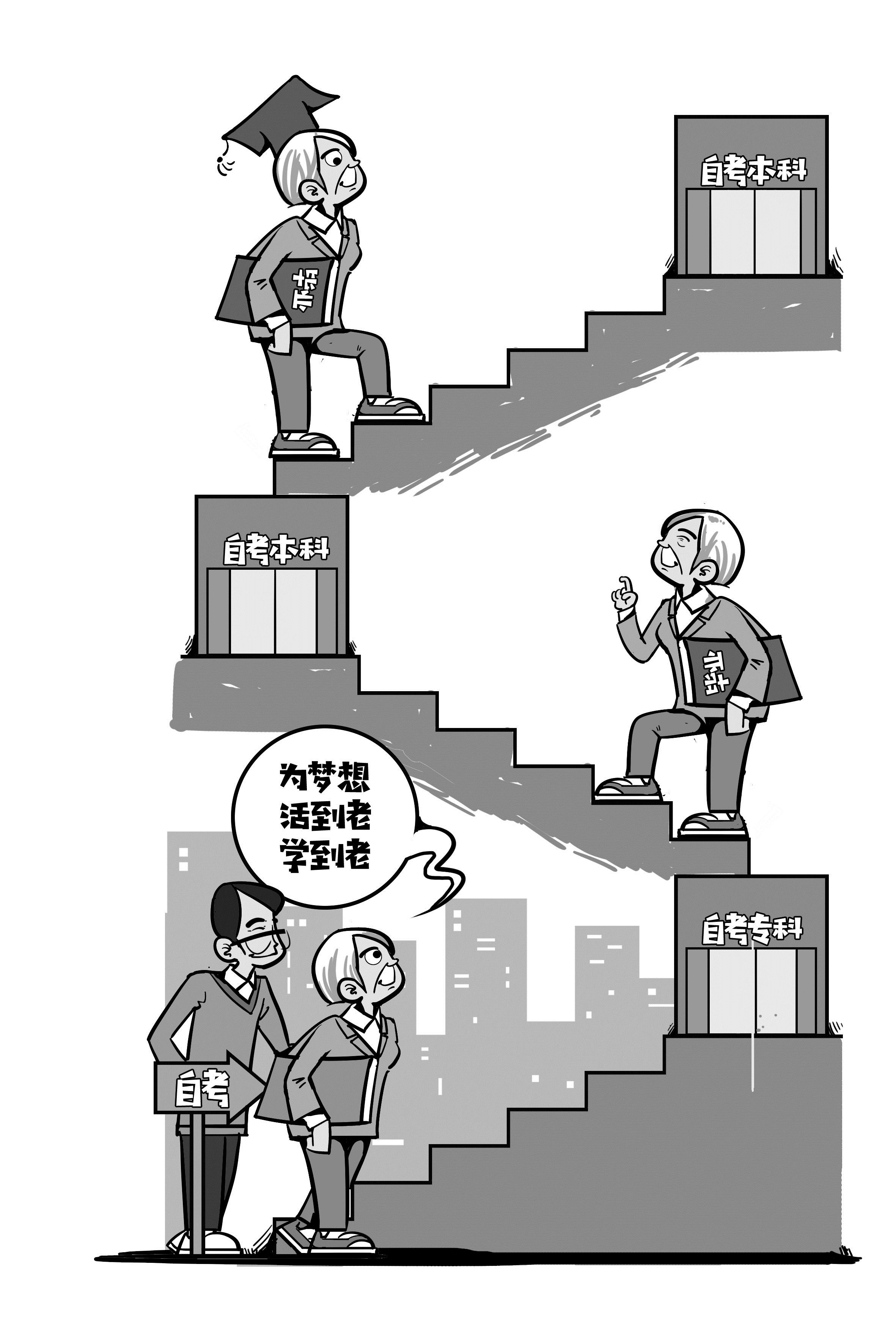

72岁重启自考之路,她用16年的时光,参加97场考试,先后拿下南京农业大学农业经济管理专科学历、南京大学法学本科学历和南京工业大学工程管理本科学历,成为江苏省首位拥有“双本科”的自考毕业生。冯忆难的这份成就,闪耀在教育的天空。

大家都能想到,在学习路上,她必然会面临诸多挑战。比如视力衰退的问题,记忆力减退的困难,还有他人异样的目光。以上种种,她都克服了,如今,因身体原因她决定停止自考,但仍坚持每日通过手机学习钢琴,继续丰富自己的晚年生活。

这一励志故事引发了网络热议,不仅因其突破年龄的桎梏,更因其以“高龄求索”的姿态,为当代社会叩问教育的本质意义提供了新的维度。

在笔者看来,首先,冯忆难的经历印证了自考制度的深远价值。它为无法进入全日制高校的群体提供了一条“知识平权”之路。从专科到双本科,从72岁到88岁,16年97场考试的坚持,正是制度包容性与个人能动性共同作用的结果。

其次,在人口老龄化加剧的当下,冯忆难的故事为“老年价值”提供了新注解。当社会习惯将老年人框定在“被照顾者”或“退出者”角色时,她却以求知行动证明:老年并非生命的“静止期”,而是可延续成长、创造意义的阶段。这种“终身学习者”的姿态,不仅是对抗年龄焦虑的精神良药,更启示社会应构建更友好的老年教育生态,让“银发求学”从个案变为常态。

更重要的是,冯忆难曾说:“学习让我忘记衰老,只感到充实。”这句话道出了教育的终极意义——它不仅是谋生工具,更是滋养灵魂的源泉。在功利主义盛行的教育语境中,许多人将学历等同于“敲门砖”,将学习异化为“投资品”,而冯忆难却以纯粹的热爱,回归了“求知”的本真价值。他的故事提醒我们:教育的最高境界,是让每个生命在持续探索中保持向上的尊严。王志顺