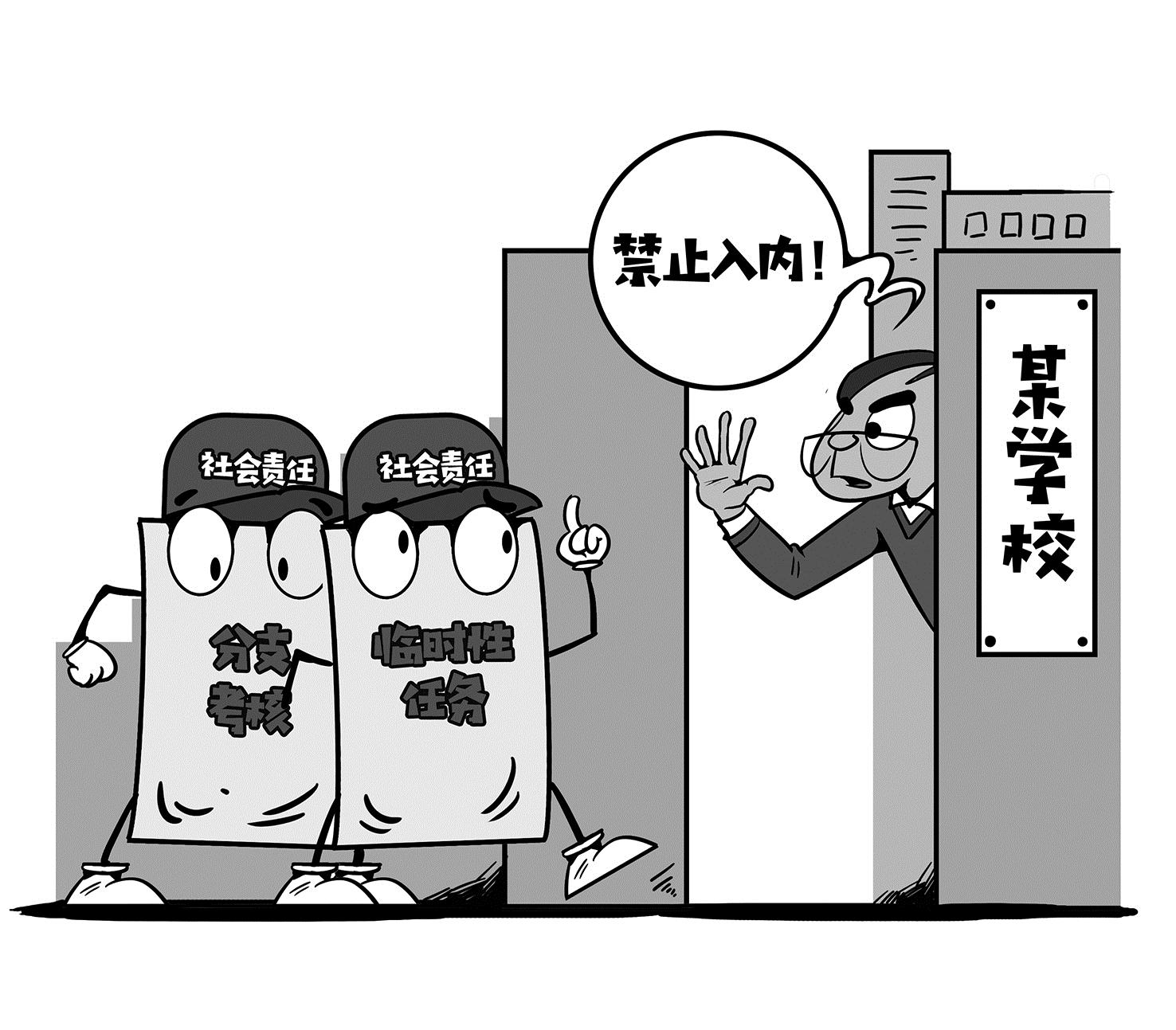

2024年以来,有关部门持续规范社会事务进校园行为,各地出台“进校园事项白名单”等多项举措。基层教师普遍反映,减负成效明显。然而,记者调查发现,在一些地方,以落实社会责任为名,一些不必要的非教学事务通过“临时性任务”“分支考核”等方式进入校园。

(2月19日半月谈微信公众号)

社会事务进校园,中小学教师被非教学任务所累,比如“疲于迎检查、填表格等”,一直较为普遍。受到非教学任务的干扰,导致教师群体负担重,这样的问题早已有之,甚至已成“教育痼疾”。

近年来各省份出台了中小学教师减负清单,建立健全教师减负体制机制。虽然减轻中小学教师负担工作取得显著成效,但部分中小学教师仍被非教学任务所累。

如媒体调查发现的,一些部门单位仍以“社会责任”为名,通过“分支考核”等隐性考核手段将非教学事务渗透进校园。比如一些以社会责任为名的临时性增量任务“跳出三界外,不在五行中”,往往不受“白名单”制约。一些地方、学校仍对教师施加各种“隐性考核”。

要及时清理不合理的“隐性考核”,不能放任“隐性考核”潜入校园,继续给教师增负。对此,要细化教师减负清单内容,要持续优化与完善学校非教学任务准入机制,不给“隐性考核”以空子可钻。也要完善教师考核机制,完善教师评价体系,让教师拥有更多教学自主权,让教师能够摆脱与本职工作无关的事情干扰,做好本职工作。另外,还要建立健全投诉机制;将教师减负清单纳入各级督导、督查内容等等。要拧紧责任链条,倒逼相关部门、学校守土有责,如对于落实不力的相关部门、学校等,要严肃追责、问责。

教师的职责是教书育人,不能被非教学任务所累,不能成为相关部门可以随便搬弄的“一块砖”,哪里需要哪里搬,不能成了被人随便揉捏的“橡皮泥”,不能继续困在非教学任务中,被安排各种不必要的非教学工作。尊重教师合法权益,非教学任务不能成了教师难以卸下的重负,成为压垮教师的“大山”。

规范社会事务进校园、给教师减负不能成空话,要落到实处。让教师安心于三尺讲台,才能让他们当好教育事业的“燃灯人”。给教师合理减负,给教师做“减法”,让教师群体从不当“重压”中“站起来”,让教师回归教书育人本位,才能给教育做“加法”,让教师心无旁骛做好本职工作。戴先任