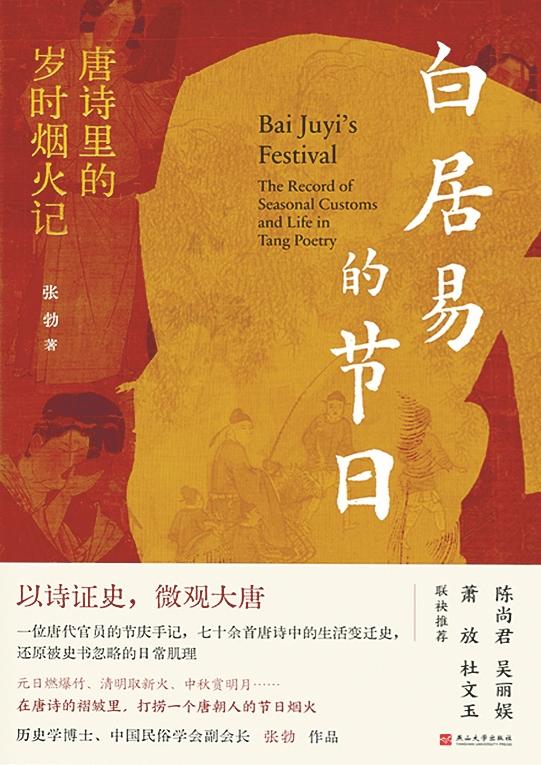

提及白居易,最先想起的是“离离原上草,一岁一枯荣”的苍茫,是“在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝”的缠绵,是“卖炭翁,伐薪烧炭南山中”的悲悯。翻开《白居易的节日:唐诗里的岁时烟火记》,才惊觉在这位唐代大诗人的生命底色里,还藏着无数与节日相关的细腻日常:元日的屠苏酒、清明的杏花雨……本书以节日为线索,串联了白居易诗作中的岁时记忆,让我们感受唐诗的温度,触摸千年前的人间烟火,更读懂为何我们至今仍过唐朝人的节日。

作者以“节日场景”为锚点,将白居易不同人生阶段的诗作与对应的节气、节日相连。如写除夕夜,早年他写《除夜寄弟妹》:“感时思弟妹,不寐百忧生。万里经年别,孤灯此夜情。”寥寥数语道尽孤独与思念;晚年隐居洛阳,诗作变为“遍数故交亲,何人得六旬。今年已入手,余事岂关身。”他意识到自己真的活到六十岁了,满是喜悦和激动。

白居易的“节日诗”,实质上是其人生态度的折射——从早年愤懑不平,到中年随遇而安,再到晚年通透豁达,节日如“时间坐标”,记录下心境变迁,让我们看到更真实的白居易:他不是高高在上的“诗魔”,而是和普通人一样,在岁月中历经悲欢、成长。

书中对节日细节的挖掘,更让我们窥见唐代生活图景。清明诗中,“逢春不游乐,但恐是痴人”,还原了唐代清明“踏青”“插柳”“荡秋千”的习俗。七夕诗中,“家人竞喜开妆镜,月下穿针拜九霄”,勾勒出唐代女子七夕“穿针乞巧”的温馨场景。作者没有停留在对诗句的简单解读上,而是将诗歌与历史背景、民俗文化相结合,让读者仿佛置身于唐代的节日氛围中。

(推荐书友:甘武进)