姚东军

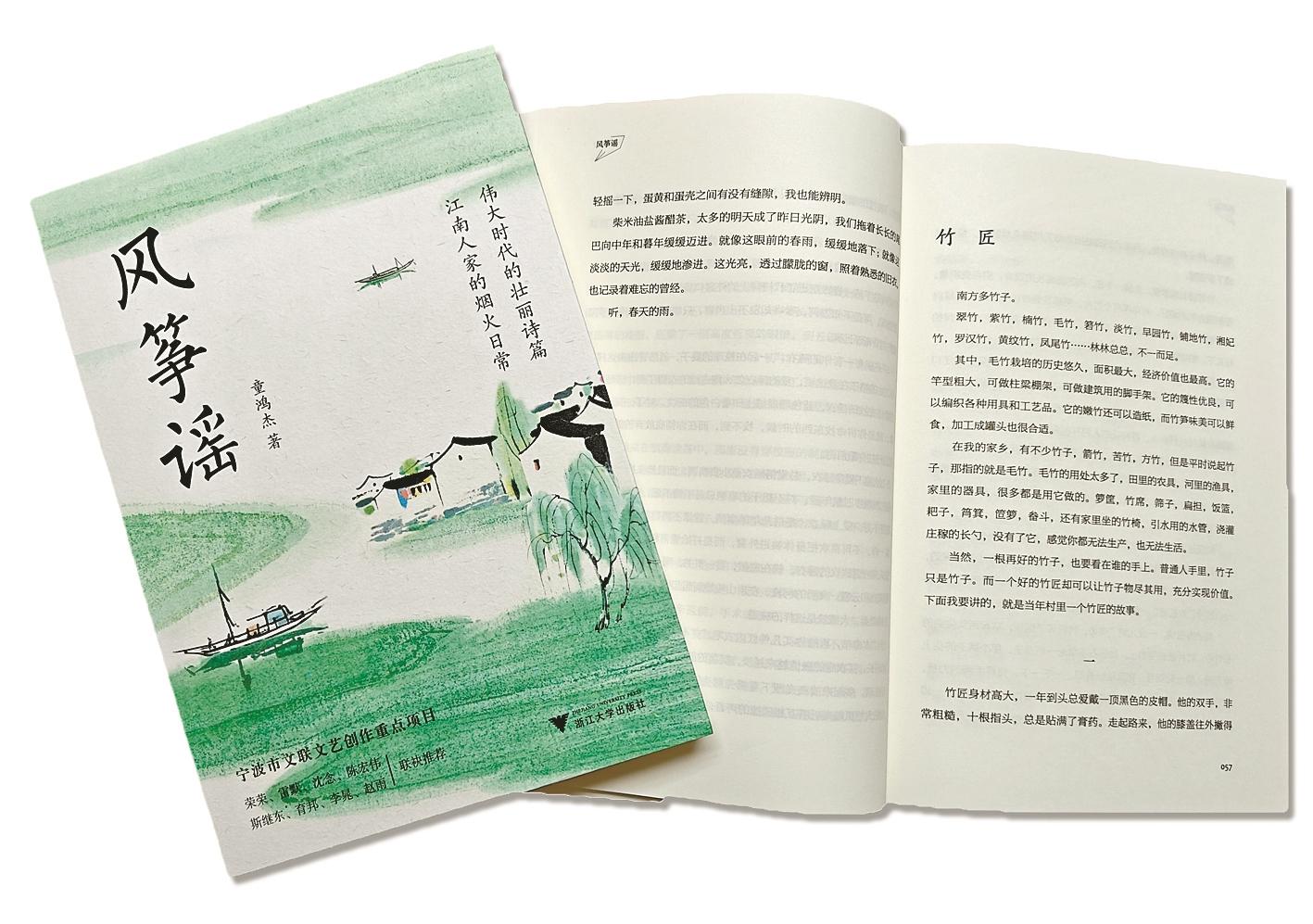

青绿的封面像水墨晕染的江南春岸,小船、屋舍、垂柳在笔意间勾勒出烟火日常的诗意长卷。翻开北仑作家童鸿杰新出的散文集《风筝谣》,一股熟悉的气息扑面而来——那是泥土被春雨浸润后的清新,是陈年竹器散发的微香,是岁月深处飘来的炊烟味。与其说这是一本书,不如说是一条通往故乡的隐秘小径。沿着文字铺就的青石板路往前走,你会遇见村口那棵虬枝盘错的大樟树,听见小浃江水轻轻地呜咽,望见老鹰山上盘旋的飞鸟。

故乡在童鸿杰的笔下,从来不是遥不可及的乌托邦。在《后记:有用的故乡》里,他坦诚地剖析了自己与故乡关系的嬗变。曾经,在外漂泊打拼的那些年,他觉得故乡“脏、乱、差,似乎已不复故乡”。这种真诚的困惑,让他的文字摆脱了怀旧的滥情,获得了与当代人共鸣的真实感。直到有一天,当他重新拿起笔,像一位耐心的考古学家,小心翼翼地拂去记忆的尘埃,那些被时代洪流冲刷的乡土碎片,竟在文字中重新焕发出温润的光泽。

这份光泽首先映照在那些即将失传的技艺上。读《竹匠》,你能听见篾刀破开竹节的清脆声响,看见外公那双布满老茧的手如何将一根根青竹变成精巧的箩筐、竹席。“圆的是天,方的是地,天地之间有规矩。”这不仅是匠人的口诀,更是一种即将失传的生活哲学。在《铁匠铺》里,“叮,咚。叮,咚”的打铁声仿佛穿越时光的隧道,通红的炉火映照着老许油光发亮的脊背,火星四溅中,是一个行业最后的辉煌。这些看似琐碎的技艺描写,实则是在为昔日的农耕文明建立文字的博物馆。

而让这座文字博物馆充满生气的,是那些在乡土间坚韧生活的普通人。童鸿杰以作家的敏锐,为我们留下了一幅幅动人的肖像。《老鹰山》里的红棠,可能是当代散文中最复杂、最立体的小人物形象之一,他懒惰、酗酒,却精通丧葬仪式,能在最悲伤的场合安抚生者。他看似玩世不恭,却在母亲葬礼上哭成了泪人。这个集粗鄙与神圣于一身的形象,打破了我对乡村人物的刻板想象。在他身上,我看到了乡土中国最深层的伦理如何得到传承。

同样令人动容的,还有《醉牛》里与牛相依为命的国树,《力气》中靠一身蛮力在时代夹缝中求生的阿龙,《村医爱珠》中在偏见与挫折中坚守承诺的女医生。童鸿杰写他们,不美化,不批判,只是用深情的笔触呈现他们生命的全部质地。他写小店老张打算盘时“噼里啪啦作响”,写凤凰琴声“像春天的雨丝,落到屋顶”,写爱珠打针时“身上有什么光在闪啊闪”,这些细节如此鲜活,仿佛那些人就站在我们面前,呼吸可闻。

童鸿杰的语言有着独特的节奏,像故乡的江水,表面平静,内里却暗流涌动。他善用白描,却总能在平实的叙述中突然迸发出诗意的火花。写父亲醉酒归来的夜晚,他这样描绘:“晚风从哪里吹来,吹出了一叠一叠的山峦。月光之下,山峦像一个个巨大的蘑菇,在静静等待采摘。”这种从泥土里生长出来的诗意,比任何华丽的词藻更打动人心。他的比喻也极具原创性,将蜜蜂的嗡嗡声比作“放风筝时长线的震颤”,把听琴的孩子们仰起的小脸比作“一朵朵盛开的牵牛花”。这些意象既根植于乡村生活,又超越了具体事物,达到了一定的审美高度。

在结构上,这些长篇散文展现出“形散神聚”的成熟魅力。《蘑菇房》看似在记录种菇的全过程,实则暗含着一个少年对父母艰辛的理解与成长的阵痛;《树》以一棵大樟树为轴心,串联起钱树德老师等人的故事,展现了几代人的精神传承。这种双线乃至多线的叙事结构,让文章既有生活的毛边,又有思想的深度。

倘若《风筝谣》仅仅停留在怀旧的层面,那它还不足以成为一部优秀的散文集。童鸿杰的深刻之处在于,他通过为小人物立传,完成了一次对当代人精神故乡的重建。在序言中,张曙波先生精准地指出:“每个卑微的个体,都有属于自己的一部波澜壮阔的史诗。”这些普通的乡人,用他们的劳动、技艺、爱与痛苦,构筑了乡土中国最坚实的底座。

这让我想起书中那个动人的细节。在《桃月》中,外婆把来之不易的黄桃罐头留给生病的“我”,还笑着说“明天再给你买”,尽管她知道这罐头要托好几个人才能从城里带来。这种朴素的爱,这种在艰难岁月中依然保持的温情,正是我们民族精神中最珍贵的部分。童鸿杰捕捉到了这些稍纵即逝的瞬间,并用文字将它们永恒地定格。

读完《风筝谣》,我久久不能平静。窗外是城市的霓虹,心中却满是故乡的月色。童鸿杰用他的文字证明,真正的文学从来不需要炫技,真诚和深情就是最动人的力量。他写父亲在蘑菇房里“指点江山”的醉态,写母亲假装把手表拨快催我起床的“谎言”,写红棠在老鹰山上抚摸墓碑的背影——这些细节如此平常,却又如此震撼人心。

关于《风筝谣》这个书名,我曾求教于童鸿杰本人,是否对其中单篇散文《风筝谣》有所偏爱?他却说最初书名叫《蘑菇房》,临出版时才改名。这确实让我有些意外,但我也觉得《风筝谣》改得极好。风筝飞得再高,总有一根线连着大地;人走得再远,精神的根须依然深植于故乡的土壤。童鸿杰用这本书,为我们这个漂泊的时代系上了一根看不见的线。它提醒我们,在追逐远方的同时,不要忘记回望来路。因为在那里,有我们文化的根、情感的源,有一个民族生生不息的密码。《风筝谣》是2025年宁波市文联文艺创作重点项目之一。

合上书页,耳畔仿佛又响起了那首童谣:“草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟。儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢。”这只从故乡飞起的“纸鸢”,带着泥土的芬芳和人间的烟火,将在每个读者的心中久久飘荡。