赵淑萍

“吃吃年夜饭,会会七月七”,这句宁波老话道出了中国人最珍视的两桩乐事:除夕,家人围坐,佳肴美酒,其乐融融;七夕,有情人相会,银河澄净,弯月如眉,正是金风玉露的好时候。

七月七,源自四大民间故事之一的《牛郎织女》,然而这个动人的故事不是一开始就如此“缠绵悱恻”的。在《诗经》里,牵牛和织女还是天上各自安好、恪守本分的两颗星。后来,人们展开丰富的想象,在东汉应劭的《风俗通义》里,出现了鹊桥的细节,“织女七夕当渡河,使鹊为桥”。曹植在《洛神赋》里,借洛神离去后的无限怅惘,哀叹“叹匏瓜之无匹兮,咏牵牛之独处”,已然流露出对孤星独处的惋惜。而在他的《九咏》中,牵牛和织女已经相会,“牵牛为夫,织女为妇。织女牵牛之星各处河鼓之旁,七月七日乃得一会”。到了白居易《长恨歌》中,“七月七日长生殿,夜半无人私语时”的诗句,将七夕的浪漫推向高潮。南宋诗人危稹则想象牛郎为织女簪花的温馨场景,“应是成河鼓手,天孙斜插鬓云香”,说牛郎亲手采摘了牵牛花,并把花插在织女的鬓发间。

传说中的织女美丽善良、心灵手巧,天上的云锦就是她织就的。因此,七夕最初被称为“女儿节”“七巧节”“乞巧节”。那一夜,少女们在天井中摆上香案,放上瓜果和各种“巧物”,对着天空虔诚祈祷,就盼着织女娘娘能赏赐她们一双巧手。或者,还会在月下穿针、吃巧果。

七月七,据说是魁星的生日。魁星最初写作“奎星”,是二十八星宿之一。魁星爷长相奇丑,面目狰狞,但掌管着天下的文运。在科举时代,秋闱考试在八月,读书人拜拜魁星,正逢其时。

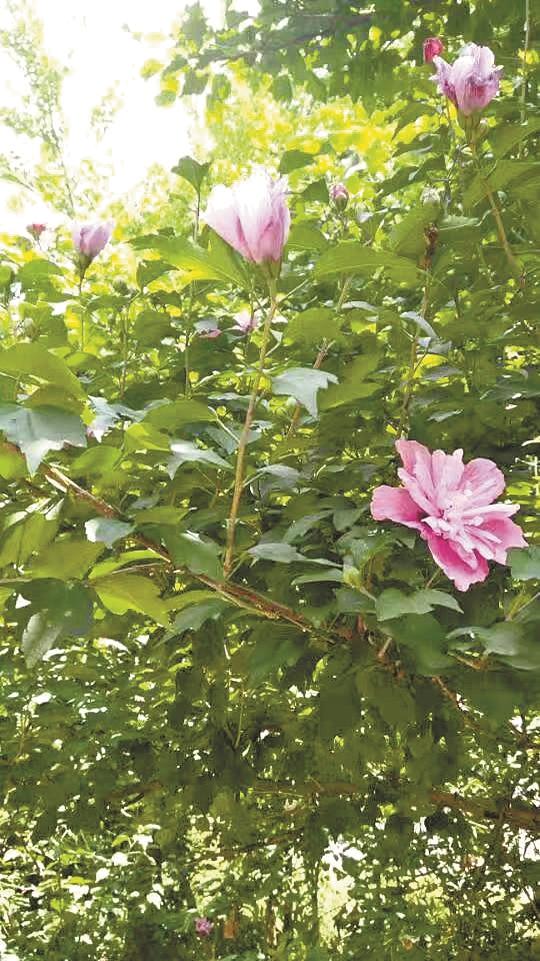

宁波人的七夕,有很多自己的“巧”心思。有一句宁波老话这样说,“牛郎织女碰头,槿树叶瓣洗头”。确实,二十世纪六七十年代,肥皂还是比较奢侈的,乡村女子洗头,常常用木槿叶。现在我们看到的多是重瓣的观赏木槿,那时的乡村木槿花多为单瓣,紫红色花瓣,嫩黄色花蕊,人们形象地称其为“碗爿花”“篱障花”,常用来做篱笆。摘下木槿叶,加水搓揉,便会渗出绿色的黏稠汁液。用木槿叶洗头,有一股清香。传说倘若在七夕夜洗头,头发便会像织女那般浓密黑亮。旧时七夕,人们还会拿出些瓶瓶罐罐放在露天里接露水,据说这露水是牛郎织女喜极而泣的眼泪,用来擦眼有明目功效。

更有趣的是,老宁波相信,七月七晚上,在葡萄架下或瓜田里,只要凝神静听,就能听到牛郎织女的窃窃私语。此外,牛郎织女能成双,最要感谢的是老牛,要不是它指点迷津,哪来这段人间佳话?于是,宁波人在这一天还会为老牛“庆生”,给牛戴花,感谢它“牵线搭桥”。再则,牛郎织女相会只有短短一夜,一旦雄鸡报晓,织女就得返回天庭。这可把古人愁坏了,怎么办?“只要公鸡不叫,那就算天还没亮。”于是,老底子宁波七夕节,有个独特习俗:杀小公鸡吃!宁波另有“送健绳”的习俗。喜鹊搭桥,得用多少绳子啊。所以七夕这天送健绳,既是为了表达对喜鹊的感谢,也寄托了对健康长寿的美好祝愿。宁波人简直是把神话融入了生活,让浪漫无处不在。

如今,七夕已列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录。非遗,承载的不仅仅是一个民间故事,更是一份代代相传的文化基因。它告诉我们,无论时代如何变迁,人们对美好爱情的向往、对家庭团聚的珍视、对勤劳智慧的赞美、对大自然的敬畏,从未改变。所以啊,这七月七,不仅仅是牛郎织女的“相会”,更是我们与祖先的对话、与传统文化的重逢。

七夕夜,不妨也学学老宁波,听听葡萄架下的“悄悄话”,感受那份穿越时空的浪漫与温情。