叶龙虎

小时候,在昏暗的美孚灯(煤油灯的旧称)下,父亲常常说一些老掉牙的谜语,让我们度过漫长的夜晚,“一张小眠床,睏一百个小和尚。”“自来火。”我和妹妹抢着回答。

自来火就是“火柴”,不过,祖父管它叫“洋火”。祖父出生于清光绪四年(1878年),我记事起,他已经80岁了。记忆中,他习惯给许多日常用品加一个“洋”字,什么洋皂、洋灰、洋钉、洋布、洋火、洋铅碗、洋蜡烛等。

在祖父年轻时,火柴的确是洋火,它是英国人发明的,直到近代才传入中国。宁波是通商口岸之一,所以祖父小时候已经看到火柴了。1879年,广东佛山成立“巧明火柴厂”,这是中国的第一家火柴厂。

之前,家乡人世世代代只能通过火镰、火石打击取火,十分不容易,所以,家家户户的火缸除了炖粥、煨汤、烘衣物外,还有“保留火种”的功用。

火柴由头、梗、盒组成。火柴头含有氯酸钾、硫黄、二氧化锰及玻璃粉;火柴梗是一根四方的细木梗;火柴盒的两个侧面涂有红磷、三硫化二锑和玻璃粉。划擦时,摩擦生热使红磷燃烧,产生的火星引燃火柴头上的硫黄和氯酸钾,从而使火柴梗燃起火苗。相比旧时的打击取火方法,把火柴称为“自来火”确实也名符其实。

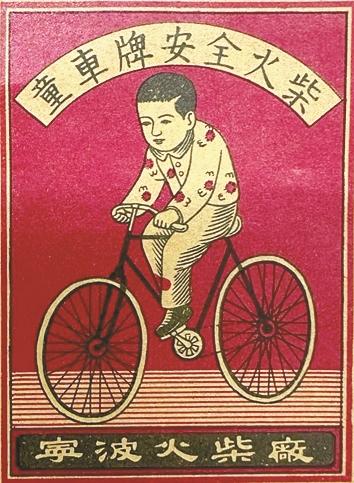

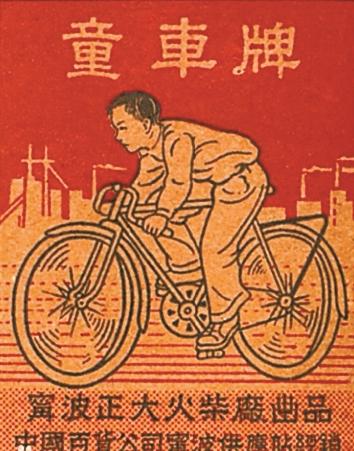

还记得小时候的“童车牌”火柴。火柴盒的正面,是一个红衣男童骑自行车的图案,这是宁波正大火柴厂的产品。

那时候,农村烧土灶,灶火膛外侧有一个小方洞,里边必定有一盒火柴,火柴放在这里不易受潮。一日三餐生火烧饭,首先要用火柴点火,是火柴点燃了灶火膛里的柴草,让烟囱飘出袅袅炊烟。

不过,20世纪50年代的农家还舍不得用火柴。火柴2分钱一盒,擦一根就少一根,用煤头纸引火是普遍的做法。煤头纸很薄,摊开往内卷,卷毕再用手搓几下,搓得比铅笔稍粗一点,且两头粗细匀称,不要搓得太结实,最后用唾沫把纸边粘住就成。使用时,把已卷成的煤头纸的一头轻轻插入火缸,在保留着火种的热灰中停留数秒钟,见煤头纸的那一头已燃上暗火,把它拔出。用嘴对着暗火“吼笃”一声,暗火因空气的震荡有了明火。然后将煤头纸伸进灶火膛,红红的火苗“嗤”的一声点燃了柴草。让煤头纸产生明火的动作,既不像吹也不像吸,需要反复练习才得要领。我经常看祖父用煤头纸引火,也学会了“吼笃”之法。用火完毕,将煤头纸插入火缸的冷灰中,待暗火完全消失,再把它放在灶梁上备用。

东方才发白,窗外的公鸡就开始啼了,不一会儿整个村子的鸡啼声此起彼伏。我似乎还在梦中,却被父亲轻轻推醒,只听得父亲窸窸窣窣摸火柴的声音,“嚓”地一声,一股带着火药和松木清香的味道顿时弥散开来,在眼睛睁开之际,我看到了光亮。这便是被火柴点亮的早晨。

小时候,我在《语文》课本上读过《卖火柴的小女孩》:一个乖巧、美丽的小女孩,冒着大雪,赤着脚,在街头叫卖火柴。在饥饿、寒冷、孤独中五次擦燃火柴,微亮中,她看到温暖的火炉、美味的烤鹅,还有唯一疼爱她的老祖母。她非常想留住老祖母,就把剩下的火柴都擦亮了,她俩在光明和快乐中飞走了……

学校放暑假正是农村的大忙季节,父母都要出去割稻、种田,煮早半晌一餐点心及做中午、晚上两顿饭的任务就落在我的身上。其实,当时的我不过十一二岁,我最犯愁的便是生火。柴草受潮,接连划几根火柴还是点不着,甚至刚碰到柴草又熄灭了,心中的焦急至今无法忘怀,因为父母收工是要赶着吃饭的呀。

在农村,大人对火柴看管很紧,一是怕孩子玩火酿成火灾,二是怕孩子剥火柴头当火药浪费火柴。火柴须凭票购买,一旦用完就无法做饭了。而在20世纪60年代后期,原始的取火方法基本上没有人会操作了。

在没有电灯的岁月里,家家户户离不开火柴和煤油灯。一到晚上,煤油灯便次第登场,村中人家的窗户透出昏黄的光亮。小孩子常常被火柴点燃的瞬间吸引,只听见“嚓”一声,父亲划燃了一根火柴,凑向灯头,一下子照亮了整间屋子。吃完晚饭,煤油灯又被母亲小心翼翼地从吃饭间拿到房间,我伏在桌上开始写作业,母亲坐在床边纳鞋底。

随着电灯和打火机的普及,火柴逐渐淡出了人们的生活领域,但那缥缈的火苗依旧在记忆中跃动。小小的一盒火柴,承载了几代人的温情时光,也见证了我们的生活变迁。