孙仰芳

旧时,吃钱庄饭并不容易,门槛很高,任何人想进钱庄做事,必须先有一位保人引荐。这保人可不是随随便便找一个人可以充数的,颇有讲究。一是要熟悉钱庄老板与经理,最好有业务往来;二是需要在社会上拥有一定名望。旧时《钱业条规》中明文告示:“同业诸君,原有引荐之人,倘若亏欠,唯引荐人是问。”由此可见,保人身上担负着很大责任,他引荐到钱庄做事的人,必须勤劳肯干、品行端正,不出差错。然而,保人制度也带来了一些弊病,它限制了人才选拔的范围,只在一个小圈子里物色挑选,容易结成乡党宗亲关系。

旧时钱庄业里以宁绍两地人士居多,在宁波人中又以慈溪人列为首位。历任上海钱业公会七届总董的秦润卿,少时就是靠在钱业界谋事的表叔林韶斋推荐,才有机会到上海豫源钱庄做学徒。

那些钱庄老板为了把自己捧在手里的这只“金边饭碗”,顺利地交接到下一代人手里,还想出了一个办法,叫“易子而教”。

顾名思义,“易子而教”就是交换“接班人”,把自己儿子送到别人家的钱庄里去谋事,让他们从学徒做起,跑街,做账房……一步步地向上升。钱业界有一句行话叫“过三关”,即学徒关、外场关、账务关,过完“三关”,再回到自家钱庄里做老板。旧时钱庄老板们为了父子相传,捧牢这只“金边饭碗”,确实是动足了脑筋啊!

秦润卿在晚年写的《丙子自述》中对这一现象有过一段精彩的描绘:“贫家儿初见钱庄,规模宏大,惊喜万分,其中伙友多属富家子弟,衣服华丽,举止阔绰,而余则寒素布衣,相形未免见绌。”毫无疑问,那些衣服华丽、举止阔绰的伙友是来“过三关”的钱庄老板“接班人”。然而,培养“接班人”并不是那么容易的,结果往往画虎不成反类犬,事与愿违。原因主要有二:一是业师们对那些“接班人”不敢严格要求;二是很多“接班人”根本就不喜欢钱庄那一门营生。他们迫于家庭压力,不得不去别人家钱庄里混上几年,可在这“混”的过程中,很快发现经营钱庄十分辛苦,又时刻充满风险,反而增长了抵触情绪。这是钱庄老板们始料不及的,最后捧上这只“金边饭碗”的反而大多是贫寒人家子弟。

清咸丰五年(1855年),宁波城内鼓楼前有一家叫“恒兴”的钱庄,钱庄主人吴老板已是年过半百,一心想把自己的这份家业往下传。三年前,他遵照钱业界流行的“易子而教”习俗,特意把儿子送到沪上一家大钱庄里去“过三关”。吴老板盼星星盼月亮地盼了整整三年,好不容易盼到儿子回来,就把恒兴钱庄交到他手上。谁料儿子平日除了往钱庄的银库里取钱消费外,一笔赚钱生意也没有做成。这也不算是最坏的消息,日子一久,儿子更是在外面欠下了不少债务。吴老板一下子惊醒过来,一查账册,吓出一身冷汗,恒兴钱庄早被儿子折腾得千疮百孔,到了无可挽回的地步。

这天,杭州的信源银楼派人来宁波讨债,这笔银款是吴老板的儿子在杭州吃花酒时欠下的,数目不少。此时恒兴钱庄的银库已是空仓,无法偿还。吴老板在店堂里急得团团转,他一抬头,看到门口有一个从乡下来的学徒,手中捏着一块抹布,用力地在擦招牌。就把一肚皮火气发泄到了学徒身上,大声喊道:“谁叫你擦的?”“我自己想擦的。老掌柜,钱庄要开下去,不把招牌擦干净怎么行?只有招牌亮了,生意才会做大。”这个学徒回过头来,不慌不忙地答上一句。见一个学徒居然敢跟自己顶嘴,吴老板气得不行,伸手拧起对方耳朵,就要往外拖……这时,恒兴钱庄门口传来一个声音:“且慢!这个学徒我要了,他可以抵贵庄欠下的那一笔银款。”说话的正是从杭州赶来的信源银楼经理。而信源银楼主人就是大名鼎鼎的红顶商人胡雪岩。

胡雪岩在杭州城里除了创办胡庆余堂外,还有规模宏大的阜康钱庄及信源银楼,他用人的宗旨是“不问出身,只看人品”。

信源银楼经理看中的擦招牌学徒,很快获得了胡雪岩的赏识。经过不断栽培与提携,日后成了源丰润票号与中国通商银行第一任总经理,这人就是阿拉宁波江北费市的严信厚先生。

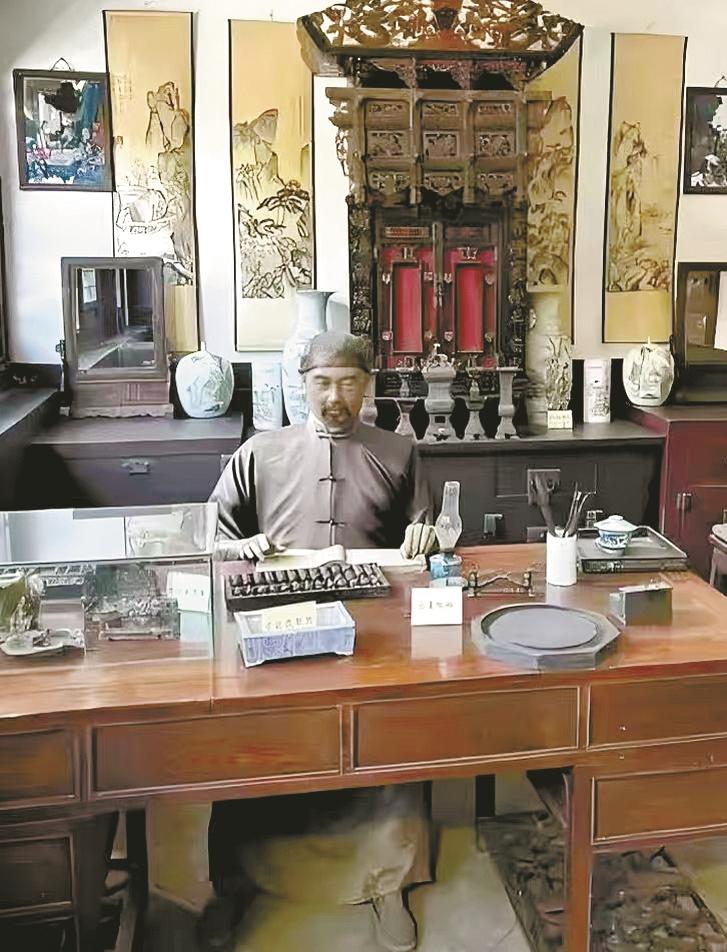

按照钱业界规矩,每年正月初五,上至钱庄老板,下至学徒伙计,都要齐聚一堂。仪式开始后,由老板指派一人拿着钱庄内伙友的名单唱名,唱到谁的名字,谁才有资格上前行礼。这个名单的排序,就是庄内伙友在钱庄老板心目中的地位排序。每个人的去留升降,也在这一个时刻决定。那些没被唱到名字的人,意味着新一年他的这只“金边饭碗”被敲碎了,要卷起铺盖走人。

清代文人顾铁卿在《清嘉录》一书中,生动地描绘了从前钱庄正月初五“祭财神”的情景:“五日财源五日求,一年心愿一时酬。提防别处迎神早,隔夜匆匆抱路头。”这“抱路头”正是老钱庄人满含辛酸的一个托词。