飞 白

怎么理解死亡,面对死亡,处理死亡,达成与死亡的和解,是每个人需要背负的多重生命认知与实践课题。

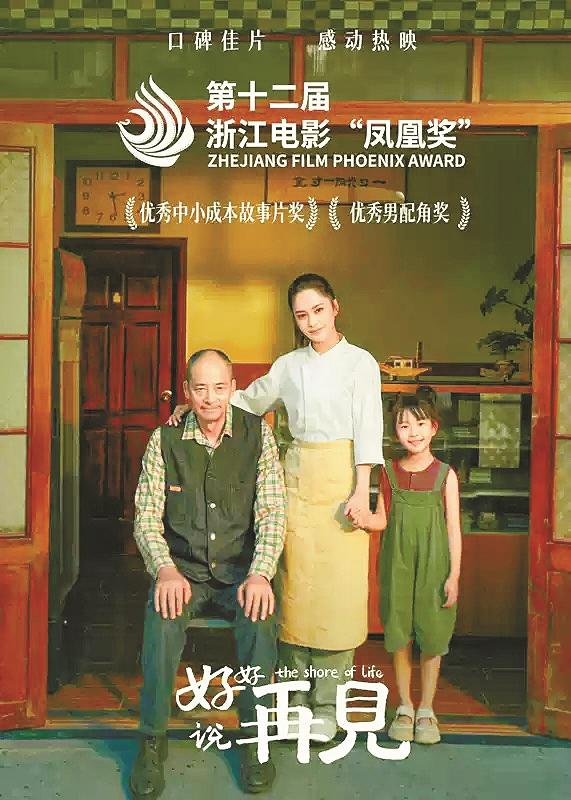

电影《好好说再见》通过讲述一家三代人在面对亲人离去时,不同的际遇、出现的反应和滋生的心理转变,传达了生命固然可贵,但死亡与别离并非冷寂的万丈深渊。它通过温情满满的镜头叙事,向生命的体面和尊重致敬,在给出最大温柔呵护的同时,告诉镜头前的我们要珍惜生命,珍惜当下,过好人世间的每一天。

钟欣潼饰演的单身母亲应诺身患绝症,只剩下三个月的生命时间。她带着五岁的女儿丢丢,回到父亲的美华糕团店落脚。生性倔强的她,面对父亲和女儿,不忍心将自己患病的真相和盘托出,便找了个出国参赛的借口,把外孙女托付给外公。

应诺的父亲应大海(林栋甫饰演)中年丧偶后,多年来依靠糕团店维持生计,好在有一帮社区的朋友,给他的生活带来许多慰藉。

最终,他们三代人在“安宁病房”见证了病友的离去,也逐渐接受死亡分别的现实。这里面反映出当下很多社会问题,比如老龄化、单亲现象、邻里守望、社会化养老、亲子教育等等。

影片基调沉郁。尽管是要我们“好好说”,但每当遇到那一刻,都是各种不舍与纠结、悲痛与伤感,这里的“再见”不是简单的暂别,而是阴阳两相隔,生离复死别。虽然没有任何惊心动魄的场面,镜头反映的皆为生活中的点滴细节,可正是这样的照拂却更能给人以触景生情的感染力。

死亡是什么?应大海避之不及,他不敢给他师傅送蛋糕,委托应诺去。当应诺第一次来到医院顶楼的时候,也被其中的各种临终之人的表现,吓得连连退却。女儿应雨晴透露出的童真之心,对医生说“我不想妈妈死”,也让人涕泪交下。

还有贯穿影片始终的胡美华(应诺的妈妈)的死,无论是在梦里,还是在角色的对白中,都在以不同的形式呈现出来,给应诺和应大海造成挥之不去的“死亡幻影”,影片用一种死沉的“灰调”压制整部片子往一个方向走。

影片地域性凸显。片子全程在宁波实地取景拍摄,也因此让故事发生地有着非常浓郁的“宁波味道”。影片中无论是人物口中时不时蹦出来的几句宁波方言,还有街道、桥梁、公园、小区等物象,真实记录着这座城市的风貌,让每一个在这里成长、学习、工作的新老宁波人,生出一种莫名的亲切与暖心来。

主演林栋甫,讲一口很具有辨识度的宁波“灵桥牌”普通话,他自己说是“出生在上海的宁波人”。片中的沈老板和出租车司机,饰演的两位演员都是宁波市民熟悉的本地艺术家。并且,该片的导演张弛是土生土长的宁波人,他从小在“老江东”长大,据说这个故事的灵感来自他在宁波某社区医院的见闻。这些都在为这部讨论临终关怀、阐述生死观的影片穿上一件地地道道的宁波服装。

影片有多重传达。这是一部呈现当下时代症候的片子,中国正处于中度老龄化社会的进程,在不久的将来白发苍苍的人们必定占据很大的社会资源,不断涌入各种社会场景和公共空间,国家也正在研究“银发经济”的发展,如何养老、如何让老人安度晚年、如何安顿好人生最后的一段时光,成为国家层面和整个社会都需要认真对待的民生议题。《好好说再见》正是在这个大背景下,反映着我们身边那些普通市民老年生活的点点滴滴。

这也是一部讲述如何处理家庭内部关系的片子,老中幼同处在一个屋檐下,既有生活的鸡毛蒜皮消磨彼此,又在面临生离死别之时,凸显“血浓于水”的亲情执守。应诺是应雨晴的生活依靠,应诺同样是父亲应大海的希望与骄傲,身为父母和身为儿女的观众,在观影时都有很强的代入感。在一个家庭中,我们往往要处理很多层关系,安放自己的同时,只有把这些千丝万缕的脉络理清了,才能真正家和万事兴。

这更是一部触及普通人生死观与临终关怀的影片,生命终究不过是一场多彩的体验之旅,在疾病、衰老、意外来临的时候,如何理性平静智慧地去迎接它?除了提前做好自我心理建设,笔者以为,更多的是一种认知的养成。对于大部分人来讲,无非就是依靠亲人、孩子、朋友等最亲密关系者之间的寄托和关爱,抵御人生的各种风险、挑战,消解更多的无奈、无力与困境。显然,这是一门必修功课,更是影片传递出来的隐含价值取向和人生感悟。

将近两个小时的电影,在笔者看来还是存在需要继续打磨完善的细节。比如群演稍显繁杂,他们以不同的面目出现,在没有深入推动主干情节进展的情况下,会干扰到主要人物演绎表达。应诺的病情始终是个谜,片子中没有直接点明,包括应雨晴父亲那边的信息介绍,稍显模糊,让主角登场突兀了几分。还有,糕团店的匾额“一寸光阴一寸金”,在镜头下来回出现,说教意味似乎重了点,可以淡化处理,这些都值得商榷,但并不影响整部片子的完成度和阐释性。

在当下类型片泛滥,以流量明星博取短期票房热度的年代,《好好说再见》能够以扎实的时代性与现实主义的双重观照,让人性的温暖和精神的亮度照拂观众,这本身已经足以说明,它的编剧、导演和演职人员在为大众影视提供着一种怎样的艺术创作养分。《好好说再见》获得了第27届上海国际电影节“一带一路”电影周“优选观众喜爱影片”,此后再斩获第十二届浙江电影“凤凰奖”优秀中小成本故事片称号,实至名归。