李庆辉 李佩佳

习近平总书记高度重视体育工作,强调“体育是提高人民健康水平的重要途径,是满足人民群众对美好生活向往、促进人的全面发展的重要手段,是促进经济社会发展的重要动力,是展示国家文化软实力的重要平台”。在体育强国建设和扩大内需的新时代背景下,体育消费已成为推动经济高质量发展的重要引擎。宁波深耕体育事业发展,2022年被中国奥委会授予“奥运冠军之城”称号,在“以赛促消”的战略视角下,“奥运冠军之城”的品牌效应,为宁波体育消费升级提供了独特动能。作为体育消费的核心载体,高水平赛事既能激活城市经济活力,又能带动全民健身热潮,而当前宁波存在赛事IP价值开发不足、本土特色彰显不够、市场化运作水平有限等突出问题,一定程度上制约了“奥运冠军之城”的品牌溢价能力和消费拉动效应。为此,宁波要通过打造具有宁波特色的赛事经济体系、培育体育消费新业态、深化体商文旅融合等创新路径,全面提升体育消费能级,加快创建国家体育消费示范城市。

“奥运冠军之城”的品牌价值与赛事消费市场的机遇

1、驱动消费增长:以赛之名“燃”动宁波消费新引擎

体育品牌是城市软实力的重要组成部分。放眼全球,巴塞罗那因足球闻名,波士顿因马拉松闪耀,体育已成为这些城市最亮丽的名片。对宁波而言,“奥运冠军之城”是一块金字招牌,能够显著提升城市知名度和影响力。相关研究显示,一个成功的体育城市品牌可以带动旅游、餐饮、零售等相关产业增长30%以上。据不完全统计,2024年宁波共举办全国性以上赛事55项,吸引参赛人数5万余人,现场观赛200万人次,直接拉动消费达40亿元。宁波应充分发挥“奥运冠军之城”的吸引力,构建多层次赛事体系,让体育赛事成为带动经济发展,拉动消费的新引擎。

2、塑造消费示范:以赛之名“擦”亮宁波消费城市新名片

从消费经济学的角度来看,“奥运冠军之城”品牌为转化为实际消费带来三大机遇:一是消费规模的倍增效应,高端赛事可带动周边消费票面价值的5至8倍的乘数效应;二是体育消费的升级扩容,随着居民健康意识增强,体育消费正从基础装备向体验服务转变;三是激发消费模式创新,体育与文旅、教育、科技等领域的跨界融合催生大量新业态,丰富消费内容,推动消费市场的多元化和高端化发展。高水平赛事作为城市形象的全球营销展示窗口,可有效将“奥运冠军之城”的品牌优势转化为体育消费的竞争优势,塑造出具有宁波特色的体育消费示范城市。

3、优化消费空间:以赛之名“绘”就宁波消费新图景

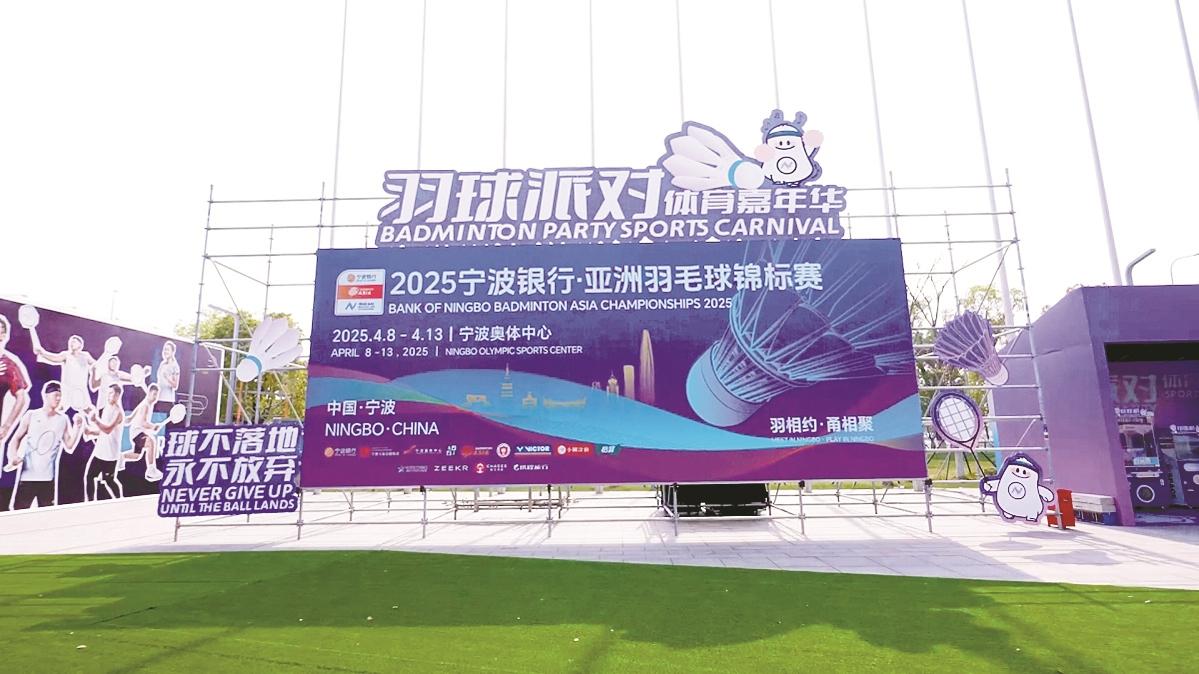

体育赛事的举办,离不开体育场馆及配套设施的支撑。截至2024年底,宁波共建成各类体育场地30900个,总面积达3089万平方米,体育公园51个、百姓健身房和社区多功能运动场106个。随着宁波奥体中心、象山亚帆中心等大型体育场馆相继建成并投入使用,如何避免“赛后闲置”是亟须解决的问题。推动大型场馆向多功能、复合型方向发展,打造集市民健身、文体活动、商业会展于一体的城市公共服务综合体,已成为提升场馆运营效益、服务民生需求的必然选择。宁波应借势“奥运冠军之城”,构建起“赛、游、购、娱”一体化的一站式消费模式,形成“观赛有热度、健身有去处、消费有品质”的城市消费新图景。

以赛促消:“奥运冠军之城”赋能宁波体育消费升级的实施路径

1、加强品牌赛事的引进与培育,放大赛事效应,促进消费市场繁荣

一是加强宁波与国际体育组织的合作,构建长期稳定的伙伴关系,为引入高规格品牌赛事创造有利条件。同时,建立“财政补贴+税收优惠+审批绿色通道”的品牌赛事引进政策,吸引更多优质赛事资源汇聚宁波,提升赛事影响效应,促进赛事影响力向实实在在的消费动能转化。二是培育具有辨识度和影响力的自主品牌赛事,推动形成“一市多品、一县一品”的差异化赛事品牌矩阵,满足多元消费需求。三是深化与杭州、南京、上海等长三角城市的赛事合作,推动长三角赛事一体化发展,实现资源共享、优势互补,进一步扩大赛事的辐射范围,提升赛事的综合效益,带动体育消费市场的繁荣。

2、深化赛事“甬”派特色融合,提升赛事辨识度,打造消费新需求

一是深入挖掘宁波本土文化元素,融入赛事的主题、形式和内容中,开发集非遗手作、老字号美食、主题文创等沉浸式消费场景,通过文化IP提升赛事的宁波“气质”和消费附加值。二是依托宁波山水资源,大打“山地牌”,做足“水”文章,打造“赛事+旅游”融合的发展模式,设计“赛事+景点”的联票,推出“跟着赛事去旅游”主题线路,形成赛事“流量”向消费“留量”的转化。三是结合宁波制造业和港口经济的产业优势,如设计“制造业+体育”“港口+体育”等特色赛事,促进“赛事+产业”的良性互动,使赛事更具地域特色和产业内涵,从而衍生更多元的消费需求。

3、深化赛事市场化改革,提高市场运作效益,激发消费市场活力

一是深化政府职能转变,推动其从赛事主导者向引导者与监管者转变,通过打破资源垄断、简化审批、降低准入门槛、设立产业引导基金及给予税收优惠等方式,吸引社会资本积极投身体育赛事领域,激发消费市场活力。二是全面提升赛事商业价值,重点围绕高附加值资源开发,优化门票销售体系、创新赛事转播模式、拓展品牌冠名合作,构建多元化收益格局。同时,延伸产业链条,积极培育赛事主题旅游、文创产品开发等衍生业态,打造复合型盈利模式,持续增强赛事对消费市场的吸引力。三是加强赛事运营团队专业化建设,大力培养和引进专业人才,提升赛事市场化运营能力,以优质赛事吸引消费者,拓展消费市场,促进体育产业与消费市场的良性互动。[本文系市哲社规划课题(G2025-3-50)成果]

(作者单位:浙江纺织服装职业技术学院、市发展规划研究院)