楼世宇

倏忽之间,最美的四月天来了。

林徽因的诗《你是人间的四月天》中说,这个季节,“黄昏吹着风的软,星子在无意中闪,细雨点洒在花前”,美得不可方物。

四月的美,来自和煦的阳光和微风,还来自次第绽放的百花。

有了花,美便无处不在,所谓万紫千红总是春。花不仅妆点大自然,也把人打扮得漂漂亮亮。不过,这花儿可不只是女性的专利,七尺男儿也会佩戴娇艳的鲜花作为头饰,因为花能给人带来好运。

最著名的例子,就是“四相簪花”的典故。北宋韩琦邀请三位好友共同簪戴芍药“金带围”,结果四人全部拜相。

从此,“四相簪花”成了大IP,文人吟咏,画家挥毫,文艺的百花园里,无数佳作竞相问世。

四相:开挂的人生,始于簪花?

男子簪花,其实自古就是寻常事。两汉时即有采花插于发鬓的习俗,魏晋时逐渐流行。入唐后,簪花更加普及,上自皇室贵胄下至升斗小民,几乎人人在头上簪花。鲜花易谢,头饰常新,“莫怪杏园憔悴去,满城多少插花人”。即使貌丑如钟馗,出门戴花也是标配。

到了宋代,插花、焚香、点茶、挂画成为四大风雅之事。在家插花,出门簪花,是宋人的生活日常。欧阳修在《洛阳牡丹记》中说:“春时,城中无贵贱皆插花,虽负担者亦然。”所以我们看到传为北宋苏汉臣的《货郎图》中,走街串巷叫卖的货郎,头上和鬓边,各插着一朵鲜艳的花。

《水浒传》中,宋江曾于“又早秋凉,重阳节近”之时举行“菊花之会”,即兴写下“头上尽教添白发,鬓边不可无黄菊”之句。今人戴敦邦笔下的水浒好汉,如周通、阮小五、花荣、柴进、杨雄、徐宁、燕青,个个簪花,大名府押狱蔡庆的诨号直接就叫“一枝花”……

唐宋时期的皇帝,常给喜爱的大臣和登科的进士赐花,以示恩宠。所以,对士大夫来说,簪花也成了幸运的象征。

说来也怪,头上戴了花,梦想照进现实的概率,居然大大增加。

北宋沈括在《梦溪笔谈·补笔谈》中记载了一桩趣事。庆历五年(1045),韩琦任扬州太守时,官署后花园的芍药一枝四杈,每杈均开花,且花瓣上下呈红色、中间一圈金黄蕊,因此那种芍药又被称为“金带围”或“金缠腰”。传说此花一开,城中将出宰相。当时同在扬州的王珪、王安石受邀观赏,大理寺丞陈升之刚好路过扬州,也被韩太守邀请入局。饮酒赏花之际,韩琦剪下四朵“金缠腰”分插在每人头上。令人称奇的是,此后的三十年中,四人竟相继成为宰相,这就是著名的“四相簪花”故事,从此再也没有人怀疑,簪花会带来好运。

这四人中,王安石最年轻,当时他担任大理评事兼淮南节度判官,办公地点在扬州。自簪花后,王安石不仅仕途通顺,且每到一地都政绩卓著。庆历七年(1047),在扬州的任期一满,他就放弃回汴梁做京官的机会,主动要求调到鄞县,在鄞三年卓有成效的工作实践,也使他成长为北宋政坛一颗冉冉升起的新星。

其他三人,韩琦后来为相十年,宋神宗称其“两朝顾命定策元勋”;王珪在熙宁变法时力挺王安石,他有一个孙女,后来嫁给了秦桧,成为迫害岳飞的帮凶,还有一个外孙女,就是大名鼎鼎的李清照;“替补”出席的陈升之,熙宁元年(1068)被王安石推荐为宰相,结果坚决反对变法,后来担任越州(今绍兴)知州,今天宁波余姚市是他的管辖范围。而那个原本“正牌”的受邀者,则泯然众人,不知此公的肠子有没有悔青。

“四相簪花”的传闻不胫而走,它也成为文人和画家竞相追逐的母题。绘画史上,画过这一题材的,不乏仇英、黄慎、李鱓、华喦、许丹、乔守敬、改琦、苏六朋、任薰、任颐、李墅、钱慧安……

黄慎:文化标识,成为绘画母题

清代的“扬州八怪”中,黄慎(1687—1768后)以人物画见长,也善于画花卉,如今的天一阁就藏有他的一幅花鸟《杨柳鹭鸶图》。黄慎是福建宁化人,于雍正二年(1724)“纳凉时节到扬州”,在这个富贵温柔乡作的第一幅画就是扇面《金带围图》,画的是韩琦等四人共簪“金带围”的场景,既作为结交当地文人的见面礼,也表达了初登宝地愿与诸君和谐相处共同进步的寓意。此图现藏于上海博物馆。

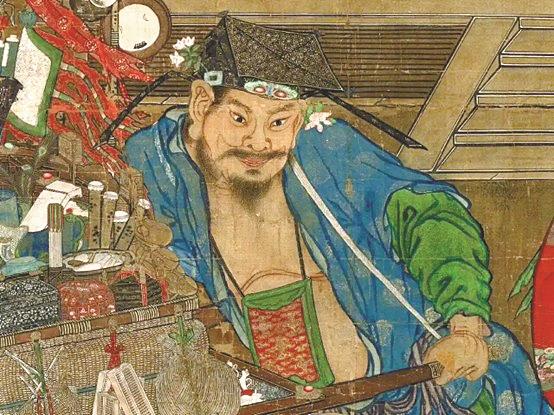

后来黄慎数次图绘过“四相簪花”这一典故,画史上有据可考的就有雍正十三年(1735)、乾隆二年(1737)、乾隆十九年(1754)等,目前仍有多幅同题画作留存于世。这些作品或为册页,或为立轴,或为纸本,或为绢本,但在构图与技法表现上有一定的相似之处。较为知名的是现藏于扬州博物馆的《韩魏公簪金带围图》,画于乾隆十九年正月,绢本设色,不过此图没有画王安石等三人,而是只画了韩琦正执金带围花簪于冠上,其面前及身旁另有两位女子,一位持酒壶,一位持酒杯。两人袅袅婷婷,烘托出簪花饮酒的雅兴。图中三人造型生动,线条流畅洒脱。

为何黄慎要一而再、再而三地画这个母题?原因不外乎他寓居扬州以卖画为生,而“四相簪花”是扬州的一个文化标识,民众对这个题材的熟悉和接受程度较高,画家不断创作此图,正是为了迎合市场需要。

也因为此,“扬州八怪”中,还有黄慎的福建老乡华嵒(1682—1756,号新罗,上杭人),以及八怪之中与宁波画家陈撰齐名的李鱓(1686—1762,号复堂)等,都画过这一题材。

任薰:迎合市场,寄托吉祥寓意

画史上,另一位画过“四相簪花”且取得较高成就的,是清代海派名家任薰(1835—1893)。

任薰是萧山人,字舜琴、阜长,出身艺术世家,和兄长任熊、族侄任颐(号伯年)并称“海上三任”。他早年跟随父亲和兄长习画,1861年太平天国攻占杭州后,为避战乱来到宁波,以卖画为生。后来,结识了镇海人、素有“浙东杜甫”之称的文学家姚燮,与姚燮的次子姚景夔(号小复)更是一见如故,就在姚氏的大梅山馆住了一段时间。同治四年(1865),任颐也来到宁波,投靠族叔任薰。叔侄同在甬上,绘画、交友、行旅,直到1868年一同离开宁波前往苏州,后又赴上海,终成海派名家。

任薰的《四相簪花图》画于光绪二年(1876)。簪花终究是一种时尚,在唐宋达到鼎盛,元代以后,这种习俗逐渐式微,明代更是删繁就简。到了晚清,对于男子簪花,市民百姓恐怕只有回味的份,很少再去效仿了。不过,寓意吉祥富贵的画作,不会没有市场,尤其在上海这样的十里洋场,况且此时任薰的画技已臻于成熟,正处在创作的黄金时期。看他的《四相簪花图》,用笔取陈老莲技法,沉着有力,流畅劲利,线条功夫极为老练,游丝描、兰叶描如同书法中的行草,给人以行云流水之感。又能笔随意转,开辟广阔盎然的意境。《四相簪花图》结构严谨,屏风、书案、坐椅以及人物的主从关系,安排得匠心而得体。于平淡中出奇,宁静中生动,整个画面呈现一种空灵明快之感。

有意思的是,如今在国内一些城市,又能见到这样的景象:花前树下,板桥街巷,Z世代青年男女身着汉服,头上簪花,或留影,或漫步,古风感直接拉满。让人不由感慨时尚轮转,光阴荏苒。

(楼世宇供图)