飞 白

清明档有一部很“特殊”的电影,一则它是反映听障家庭的题材,突出家庭成员之间的爱与温暖,社会与内心的双向救赎;二则是影片改编自点击量超百万的同名网络短片,此前已经赚取过舒淇、陈思诚等人的眼泪,也受到刘震云、许鞍华、陈凯歌等人的点赞和肯定;第三,该片由工夫影业(宁波)有限公司与多家影视传媒公司合力出品,宁波力量的参与,也让很多本地观众兴致满满。

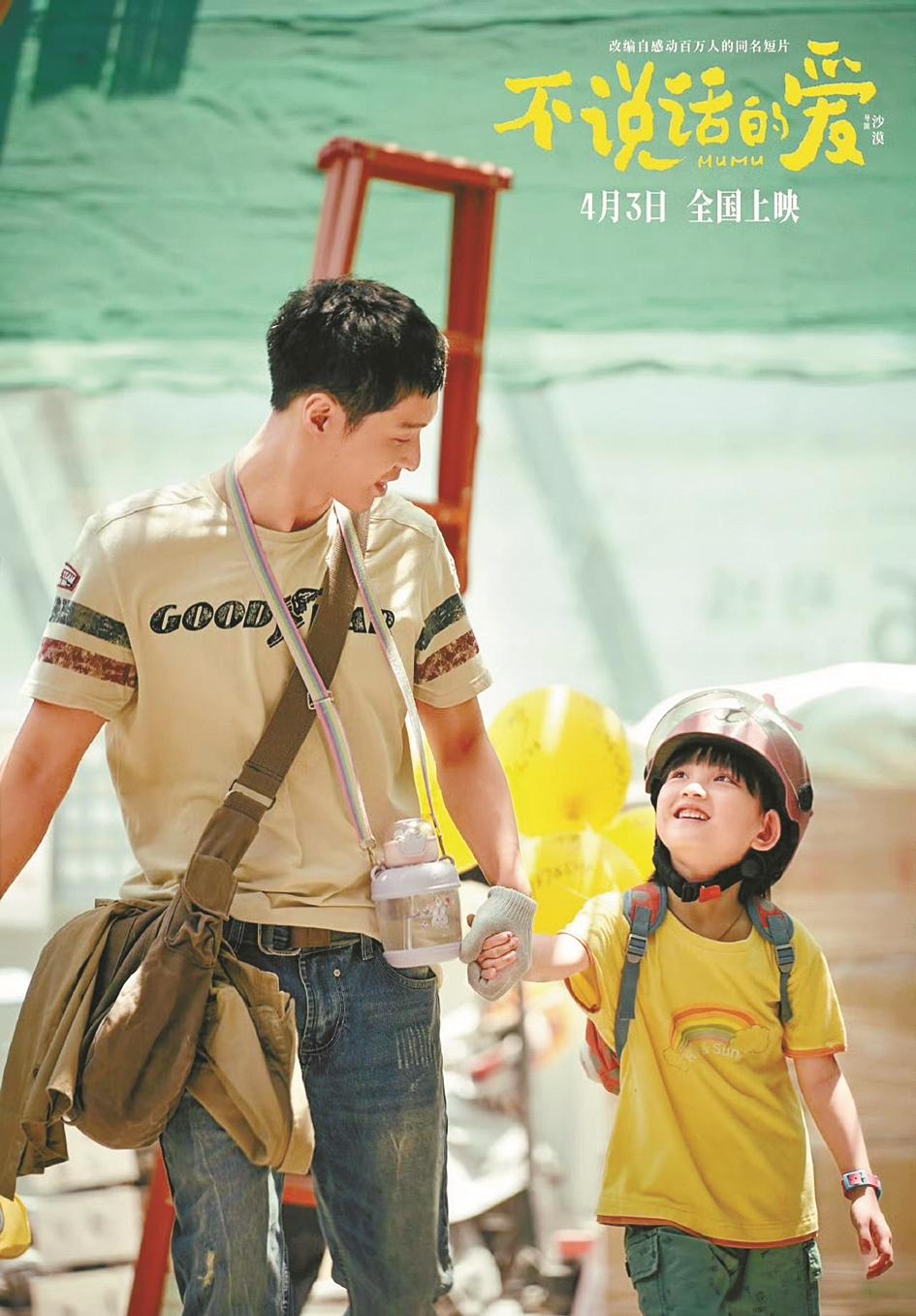

影片由沙漠执导、陈国富监制,张艺兴领衔主演。沙漠导演接受采访时曾谈到“爱不是声音的分贝,而是心灵的共振”,指出了该片艺术表现中的核心命题——“于无声处听惊雷”,听的是爱与心灵共振的“惊雷声”。

《不说话的爱》讲述听障家庭的故事,传达特殊人群身上平凡的渴望,在温情与动容之余,笔者以为,有三个看点值得关注。

一是我也需要“被看见”。

这里的“我”指的是特殊人群。他们往往是不被重视和关注的,处于某种生活交往关系圈中的“暗角”。

弱势群体艰难生存的现实,比正常人更让人于心不忍。聋人父亲小马与女儿木木,就是在这样无奈的现实重压下,生活的艰辛程度倍于他人。“有口难言”,虽有完整的主体性,却总被忽视、冷落、曲解,这样的障碍,是他们永远也跨越不了的鸿沟。他们看别人的眼神、神态,内心的潜台词和表现出来的行为举止,都想要获得社会的平视、对等和尊重。“我们总对别人微笑,可还是不被世界理解”,这就是听障群体的现状,无奈也真实。

影片故事节奏把控非常到位,从一开始的轻松搞笑,到之后主角平静的生活被打破,慢慢把小马引入犯罪的深渊,层层递进。当小马与木木之间真挚难舍的父女情,诠释出人类朴素情感中的一抹亮色时,“残疾从来不是缺陷,是上帝赐予的最美的礼物”,这便成为打破世俗成见与社会隔阂的最佳“外挂”。影片通过镜头语言,讲出听障群体内心真实的声音,成了他们能“被看见”的最令人欣慰的方式。

二是亲情能量带来的治愈。

在普通人的世界里,夫妻、父母、母女、父女等关系,都会有这样那样的摩擦问题要处理,更何况在听障家庭中。夫妻沟通存在天然的障碍,父女之间虽然亲密无间,但“父爱”与犯罪行为之间,令女孩木木惶恐而不知所措,母女关系又僵持不下。

我们在各种社会关系中,最为倚重的便是亲情,小马和木木同样如此。木木是聋人小马的“发声筒”,而父亲小马则是木木欢乐的源泉和坚实的心理“靠山”。和诈骗团伙产生关联并引发系列矛盾冲突,小马的“入伙”既是现实所迫,又带有“被欺诈”性质,这源于父亲对孩子最朴素最原始的爱,它可以超越很多困难,也包括罪恶。

这里我们能够清晰地看到,孩子对成人世界的一种天真的救赎——当小马在庭审中揽下所有罪状时,木木撕心裂肺地替父申辩:“我爸爸不是那样的,他是好人!”尽管幼小的她还得问妈妈,什么是“拒捕”、什么是“袭警”,但依旧无法抑制父亲受到“不公正”待遇的悲恸。在这里,未成年人替成年人“伸张了正义”,对当事人来讲,这也是最好的爱、理解与感应,更是错综复杂世界中人性的纯粹与质朴。

三是讲好故事的方式。

《不说话的爱》是由长大后的木木,一位手语翻译师在接受女性听障涉案人员时带出来的一段“口述”故事。在她帮助警察办案的过程中,被问起为什么“那么懂聋人”以及能够一眼从人群中“分辨”出聋人来,影片在解答中演绎故事,这种叙事方式带来的最大好处,是让观众更有沉浸式的观影体验,代入感来得更强烈,带着木木的回忆式“视角”走进听障群体的世界。这种形式,比以普通人的口述,来得更接地气、更有说服力。

笔者第一次以这样的角度理解和认知听障群体,他们被剥夺了感知世界的重要方式,导致跟世界的连接出现了断层和障碍,在现实生活中,拥有的选择也比正常人少了很多。正如长大后的木木,瞪大着眼睛说道:“你知道吗,因为听不见,他们对这个世界怀有多大的恐惧,他们每天早上起床都要鼓起巨大的勇气来面对这个世界。”这种独白式的“呼告”震撼人心,也让故事产生强烈的艺术感染力和现实的指向。还有庭审中女罪犯阿梅讲“那些聋人啊,听话又好骗”——从反面也印证了这一群体内心的纯善。这种“刺痛”提醒我们,社会要为残障人士付出更多的爱和关心,同时要思考怎样才能从制度上、体制上更好地为他们服务。

作为一个故事,案情并不复杂,但对于如何形成一部叫好又叫座的影片,提出了非常高的要求。关注受众群体,关注类型片的别出心裁,关注大众的生活方式、审美取向和社会热点,始终是影片公映受欢迎的关键要素。《不说话的爱》,用“无声”世界里的“风暴”开启一场温暖人心的治愈之旅。