方向前

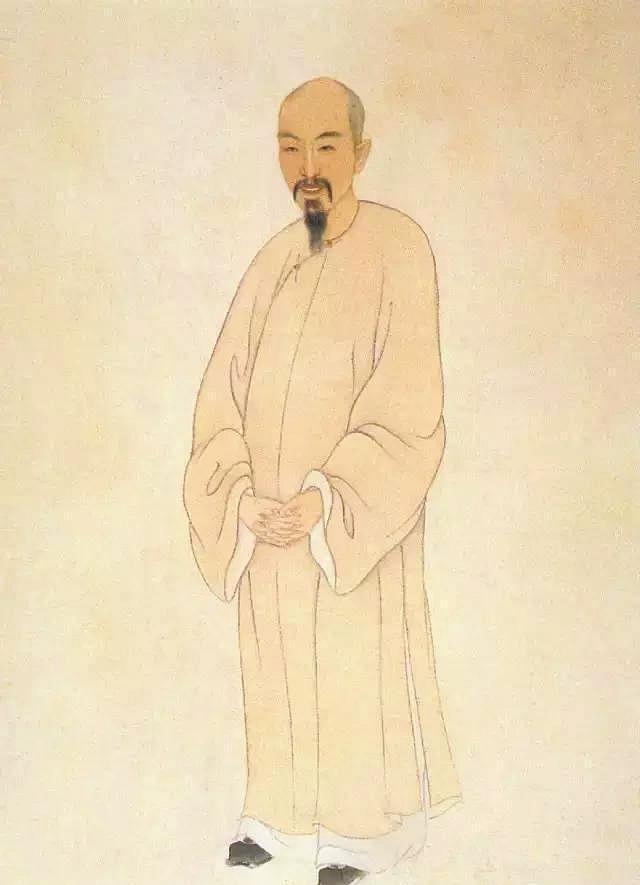

沙孟海先生在《近三百年的书学》中对清代桐城派散文鼻祖姚鼐的书法给予很高的评价:“他是著名的古文家,不专以书法为名,可是他的书法并不比他的古文差,其书名被文名掩煞了。包世臣《国朝书品》把他的行草书列在妙品下是很有眼光的。”

包世臣《艺舟双楫》“国朝书品”,把书法分为“神、妙、能、逸、佳”五等九级,姚鼐行书列为“妙品下”,清代书家中仅邓石如、刘墉二人在他之前。

另外,康有为在《广艺舟双楫》里,从书史视角列出清代帖学和碑学代表书家,书法有古学和今学,其中古学指的是晋代的法帖和唐代的碑刻,其中又以法帖为多,像刘墉、姚鼐等人的书法就是如此。清代书坛名流济济,康氏如此看重姚鼐书法,一是姚鼐书法确实较有品格,另外,书法自古有“字因人贵”之说,还与姚鼐在文坛的极高地位有关。

姚鼐存世作品不多,以立轴、册页为常见,作品藏于故宫博物院、上海博物馆、南京博物院、安徽博物院、桐城文化博物馆等地。姚鼐的书法走的是以“二王”为核心的正统帖学之路,由近人而摹董其昌,由董书而寻唐法,再由唐上追“二王”。

总的来说,姚鼐书法受清代帖学书风影响较大。清早中期帖学鼎盛,较著名的帖派书家有刘墉、梁同书、王文治、翁方纲、铁保、张问陶等,其中王文治为姚鼐至交,诗书文常相唱和,二者在书法取法与艺术审美上又相互影响,都有学者的潇洒与流美,作品有浓厚的文人气息。

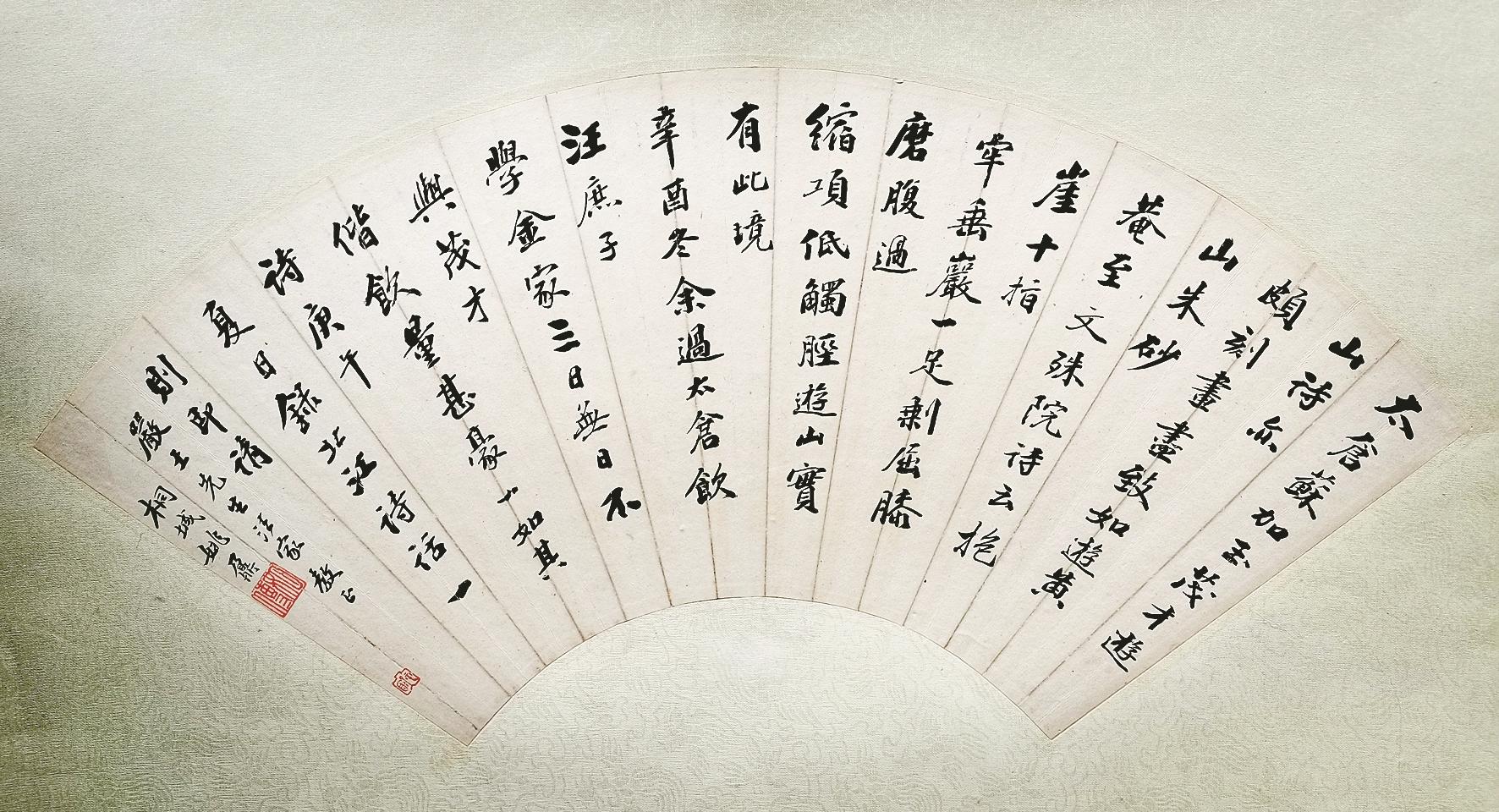

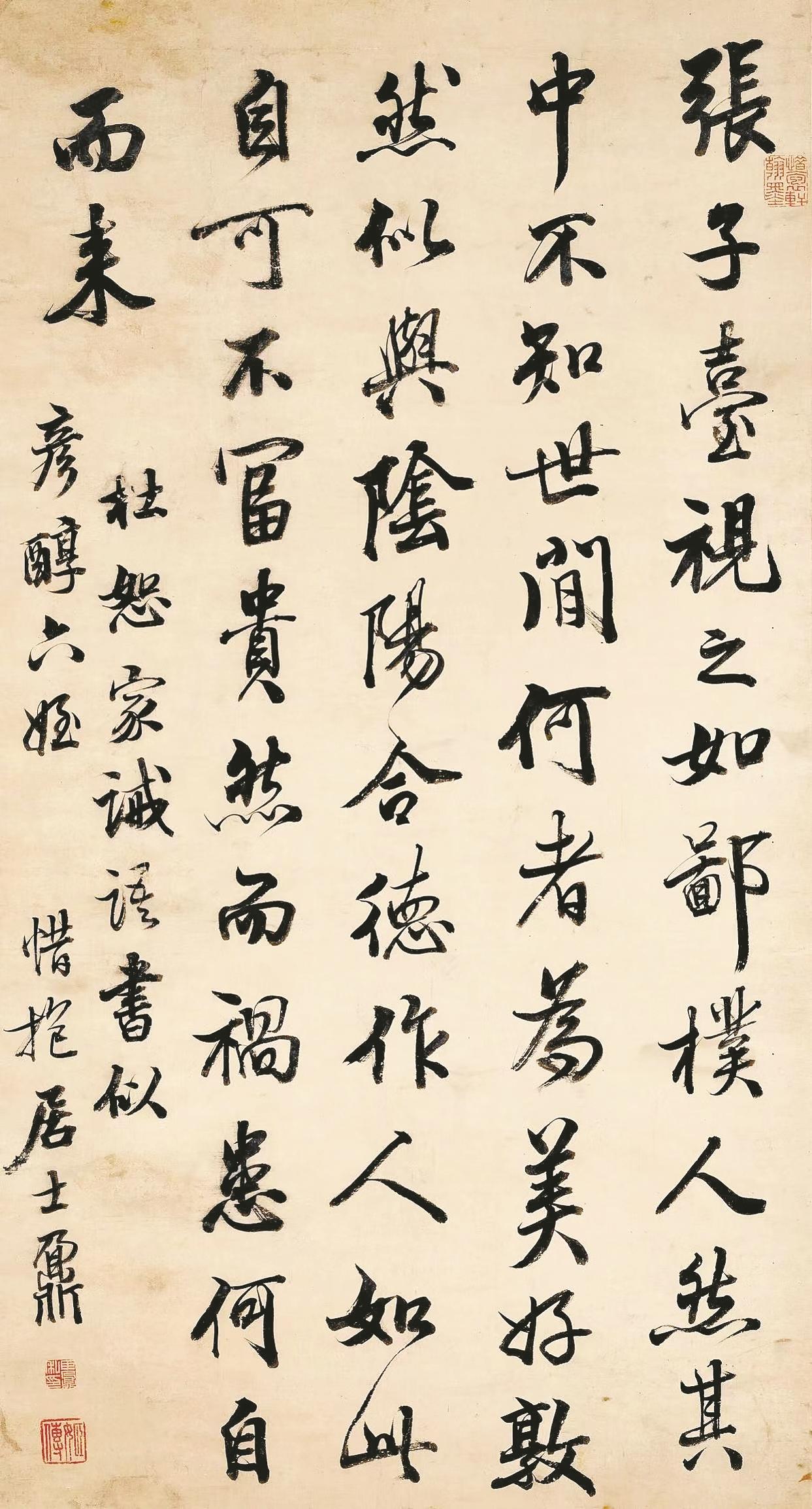

姚鼐与王文治均以行书见长,如姚鼐行书《杜恕家诫》与王文治行书风较接近,二者都取“二王”书法,尤对王羲之《兰亭序》下过功夫,《杜恕家诫》笔画瘦劲,字形秀美,笔法讲究,结体方长而平中见奇,虽字字独立,但气脉通畅。而行书《北江诗话一则》,总体承继了“二王”帖学之风,书家传统功力深厚,法度谨严,笔画牵丝引带清晰,但在字形、线质及用笔节奏上与《杜恕家诫》不同,取法上吸收唐李邕、颜真卿及北宋苏东坡书法更多一些,此作在书写节奏上还流露出书家淡淡的抒情意味。

这种淡雅萧疏、平和简静的书法气息,自然得自姚鼐扎实的文学涵养。书家以宋代儒家之学为治学根本,文学上主张义理、考据、词章三者不可偏废,平时读史、著书、研经、作文,业余时间浸研翰墨,书家恬淡的心性,饱学的胸襟,滋养了其书法有丰富的艺术内涵。

由于姚鼐出色的文学天分,在书法探究过程中,具有超然物外的领悟力,他能融百家之长,补己之短。学者马宗霍用“苍逸”一词来评介姚鼐书法,认为姚鼐书法比较接近董其昌淡雅秀逸、萧散平淡的风格,但又多了一份淡淡的苍逸。

姚鼐书法遵循了以“二王”为主旋律的传统帖学之风,创作上以神、韵为宗,作品表现出承转自如,温和秀逸,有不激不厉的“中和之美”。自中年始,姚鼐对李邕行楷书代表作《岳麓寺碑》颇感兴趣,他慢慢地将李邕书法中险峻欹侧之势化为自己端庄雍容的行楷风貌。

李邕为初唐书家,其书法风格独特,其书初学王羲之,后又逐渐摆脱“二王”束缚,巧妙地融合北碑,形成了骨力刚健、遒劲舒展的书风,其书法在书史上有“右军如龙,北海(李邕曾任北海太守)如象”的美誉。

姚鼐的《北江诗话一则》明显受到李邕书法的影响,作品中大部分字形态扁平,笔画舒展,用墨丰润,字形大小错落,用笔轻重相济,行笔中还流露出一些碑味,这与我们平时见到的姚鼐书法秀美瘦挺、结体方长的帖派风格有着明显差异。另外,在《北江诗话一则》作品中,字形结体有内松外紧特点,笔画横细竖粗,字形端庄平和,这些法度书家主要吸收了颜法。

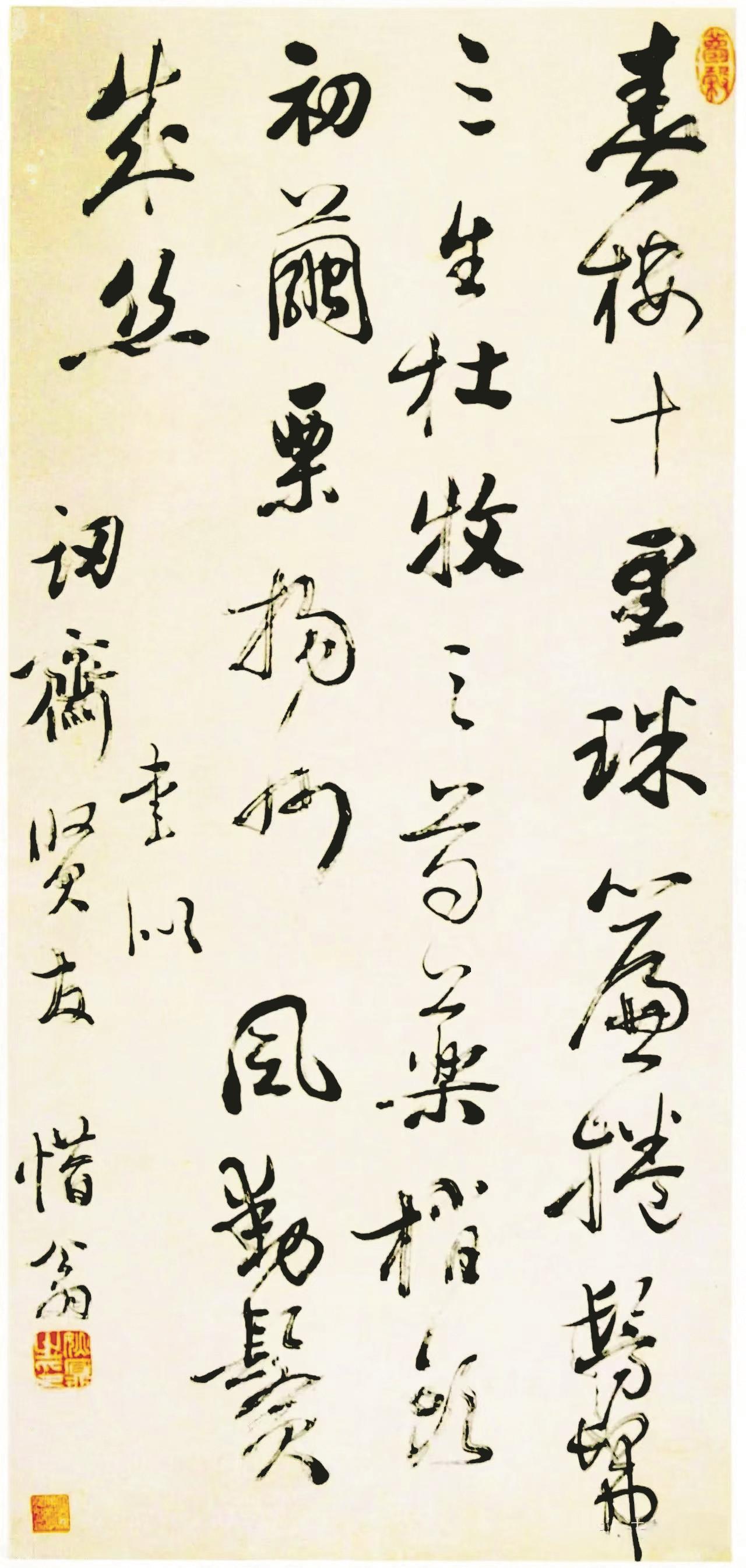

姚鼐书法取法广,他学“二王”、赵、董,也学颜、苏。姚鼐潜心颜真卿书法之堂奥,目的是想要脱去董其昌书法的柔婉、扁薄,而重点吸收颜字中圆挺秀拔、疏宕恣意的优势,在取法颜字行书时,他力追颜行草书墨法,墨色枯润浓淡相间,努力表现书法的雄强外拓,但又不失“二王”书法秀润婉约。

姚鼐喜临颜真卿行草经典《争座位帖》,重在吸取颜字浑厚圆劲的线质,丰富多变的线条及疏宕恣意的字法,枯笔的运用,浓淡相间的墨法等,作品对比强烈,节奏明显,这些书法特点,在他的行草作品《行草春楼十里七绝诗轴》中发挥得相当出色,此作的最大特点有二处,一是墨色变化特别多,整幅作品一气呵成,中间停顿、调墨极少,线条以飞白、枯笔为多。二是字法多变,结体的收放,线条的长短,乃至每个字重心的欹侧,跌宕起伏,犹如“大珠小珠落玉盘”。可见,姚鼐在书法学习和实践中,坚守传统,善于吸收百家之长,做到活学活用,充实作品的内涵,提升书法的品格。

姚鼐遍学百家,晚年书法削尽华丽外衣,透露出文人的清雅与含蓄,正如他创的桐城派古文,有一股“气清辞洁”之风,沙孟海赞美他的书法“姿媚之中带有坚苍的骨气,萧疏澹宕”。在姚鼐书法作品里,既有妍媚巧妙,又不失遒劲的骨力,具有平淡冲和、慷慨任气、天然高妙的士大夫气质,姚鼐书法中笔墨清淡的韵味与刘墉丰厚凝重的书风是不同的,与王文治秀美瘦劲的风貌也有一定差异,可以说这是姚鼐书法个人独特的魅力所在。

《惜抱扞全集》收有历代法帖题跋三卷,姚鼐对书史及历代名家名作有自己独到的见解,其书法理论也自成体系,姚鼐不仅在书法创作上颇有成就,在书论上也足具见解,其《论书绝句·其三》云:“雄才或避古人锋,真脉相传便继踪。太仆文章宗伯字,正如得髓自南宗”,真正的传承不在于形式上的模仿,而在于领悟并延续古人的精神与精髓。(方向前供图)