汤丹文

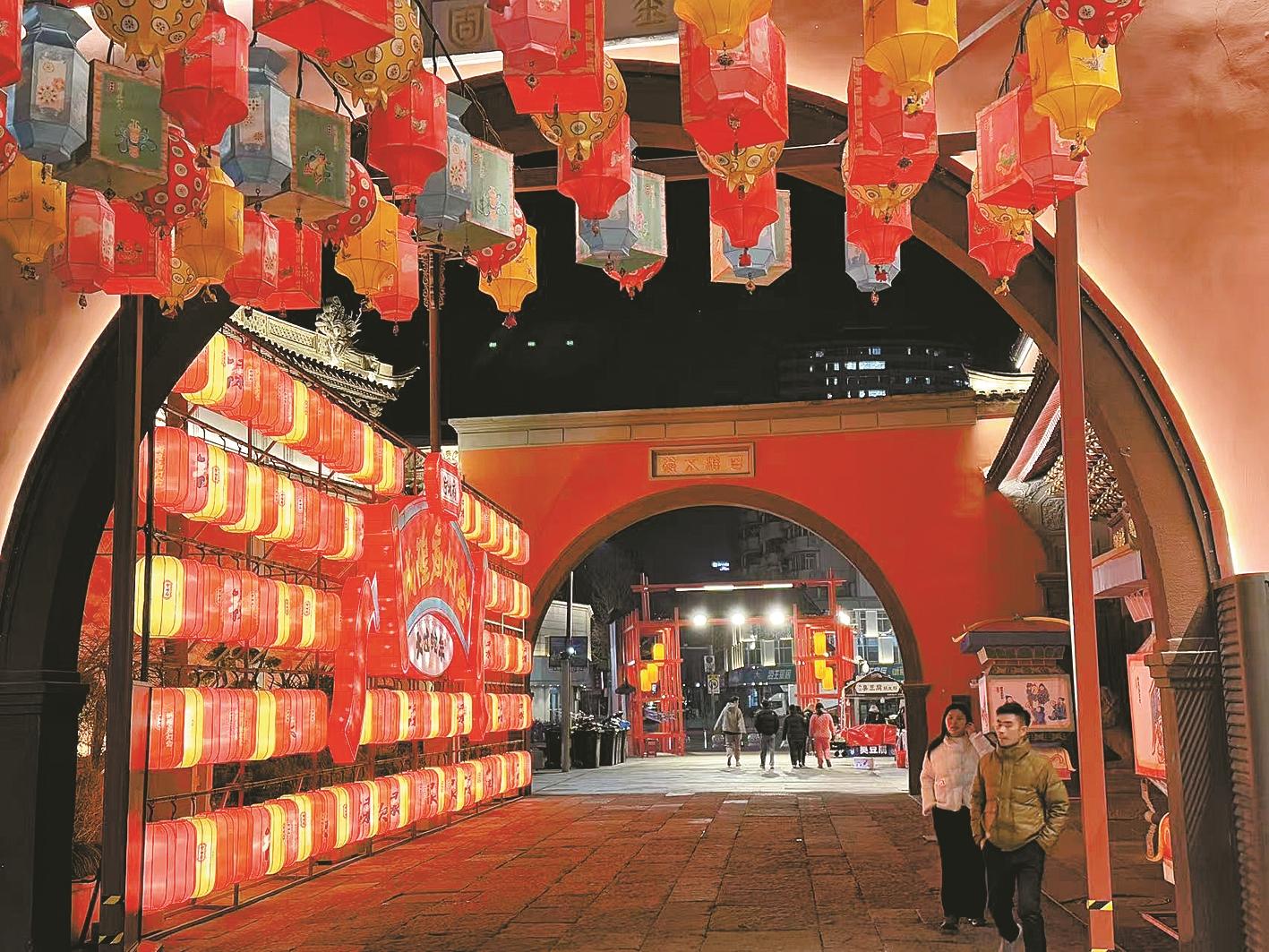

刚刚过去的蛇年春节里,宁波文旅各类消费新场景因“网红”而引众人打卡甚至“出圈”的情形,可以说是蔚为可观。笔者第一感受是,今年宁波老城区的春节氛围浓郁了许多,其中一个重要方面就是在罗城六个城门原址,有关部门扎起了彩灯城门牌楼,一到晚上,就熠熠生辉。在宁波罗城保护和焕新的大背景下,新春期间的彩灯城门唤起了老宁波人“游六门”的情感记忆,也使罗城有了明显的视觉边际感。

今春,在打造文旅消费新场景方面,有关部门动足了脑筋。慈城推出了新春灯展,荷花、锦鲤、龙鱼等近30个灯组点亮了整个古城,游客纷纷在“独占鳌头”“平步青云”特色彩灯下打卡祝福。城隍庙开明坊,除了各式花灯装饰街区外,非遗表演与巡游、宁波传统年俗场景互动体验和城隍夜市,让市民流连忘返。东钱湖则花式上新,以“钱湖集·大集大利”的消费新场景,一站式满足市民和游客吃喝玩乐的需求。

天一阁·月湖景区更是接连推出多个基于场景再造和传播的活动:千架无人机“迎新秀”打造千年罗城贺岁大片;鸬鹚捕鱼的非遗表演引得摄影爱好者“长枪短炮”云集湖边,快门不停;结合元宵活动,月湖“河灯祈福”在20年后重新回归;而成为月湖甚至宁波城市场景传播顶流的最新事例是月湖西岸超然阁的红梅傲然开放……

宁波新春文旅场景建设和传播的火爆,自然是找到了文旅业的流量“密码”。

文旅业的消费新场景,归根结底就是自然风景、人文场景以及艺术情景之上的复合集聚。它有着“网红打卡”年代场景传播所需的最多资源、故事、话题以及历史文化底蕴,适合场景传播的种种特性。从消费习惯而言,如今人们的出行旅游,更愿意把不多的钱,花在尽可能多地置身于多个场景的体验上,而文旅新场景提供的代入感,也使他们能通过手机,在网络上进行传播,以此在朋友圈张扬个性或融入群体。

这热闹情形,引发人们更深层次的思虑,文旅消费场景的打造和传播如何能保持持续性,而不仅仅成为“一时之火”?

事实上,一些文旅场景“什么火搞什么”的同质化,已疲态尽现。新年人工造雪,初感新奇有趣,接着的感受就是矫揉造作;有的景区不管合适不合适,都搞成“大红灯笼高高挂”,更令人索然无味;而一些单纯的表演场景像“打铁花”等,热闹过后,也会消退……

文旅场景打造与定位到底是追求“你有我有全都有”,还是更强调在地性,追求唯一性和差异性?答案是不言而喻的。如今,像潮汕的英歌舞、泉州的簪花、徽州的鱼灯等场景持续火爆,就是基于当地物质或非物质文化的强大IP支撑。在地的独特性,才是场景打造与传播能持续并吸引游客再来的不二法门。

去年中秋,笔者曾去文旅业场景建设走在全国前列的河南郑州、洛阳等地。洛阳的洛邑古城,已成为全国汉服旅拍的“顶流”之地。究其原因,是借助当地文峰塔等原有历史建筑打造了“神都”洛阳的市井场景。

其实,洛阳整个城市的场景建设和传播,就是基于城市在地文化最大的IP——“盛世隋唐”。而每个景区或文化街区的场景,几乎都有自己的独特IP作为支撑。像隋唐洛阳城主打“神都”“女皇武则天”概念;龙门石窟打造夜间灯光场景,重点展示“大佛(卢舍那)的微笑”;洛邑古城主推“汉服打卡胜地”“花朝节”等场景或活动品牌。

当然,场景背后的文化IP也可以崭新打造,但这背后必有城市或地域文化独特的历史文化基因。位于郑州中牟的戏剧幻城,无疑是当下中国最大的场景戏剧所在,塑造了一个新的文化IP——“只有河南”。这四个大字,被立于戏剧幻城外的大片高粱地中。这样的场景其实颇有深意:因为河南曾是中国产粮大省,而戏剧幻城内的许多剧目,就是讲述“河南人与土地和粮食”的故事。

在地性就是差异性,如同旅游就是去远方,就是人们追求与平淡无奇的日常所不同的生活。节前曾去了东钱湖的“网红”村建设村,现在叫“陶麓”,这里的场景建设当然可圈可点。但让我不解的是,去的当天,有关部门正在整治村民“晒鱼鲞”,意思是要规范,要集中晾晒。这让我差点“昏过去”:城里人来这里,不就是想体验东钱湖边房前屋后晒鲞的滨湖生活场景吗?水乡渔村风情不是最好的在地场景吸引力吗?难道要把这里变成一个干干净净、整齐划一的现代商业街区?

笔者认为,略显杂乱的烟火气与脏乱差有着本质的区别。保留原生态的水乡风貌,留得住乡愁,应是“陶麓”场景打造者所应考虑的。

除了在地性,场景建设与传播,更要从人出发,以沉浸式的体验感受,通过讲故事的方式,提供情绪与情感的正向价值——人们旅游出行的最终目的,是要让自己的身心得到放松,情感得到慰藉。

情感,也决定了场景传播的频次与热度。这个新春宁波的文旅场景之所以吸引市民游客,背后就凝结了新春团聚与祈福的情感主题。而在一些地方,更是把场景与游客的共情,做到了极致。

在洛阳,场景传播的情感密码,就是“宠”与“美”。在洛阳的宽街窄巷中,随处可见以“王子、公主”称呼游客的招贴。“公主回城辛苦了”等标语,让人身感宠溺,又心生亲切。

即使在公共设施的城市场景中,洛阳也不忘与城市的文化IP连接,以期引起人们的共情共鸣。洛阳的市花是国色天香的牡丹,它的红绿灯竟也是以牡丹图案的形式出现。

通过讲故事的方式,来传递场景的情感价值,也是场景传播的重要途径。美国历史学者曾说:“世世代代,人们都是通过讲故事来表达他们的想法、价值观、精神遗产,以此传递历史。”故事性场景的构建有助于受众代入、沉浸其中,也以其故事主题的指向性意义,牢牢吸引了受众。在博物馆等文化空间的场景建设中,讲故事尤其显得重要。

在洛阳隋唐大运河文化博物馆,笔者看到,除了文字、图片和物品的常规展陈外,在三楼设立了数字化互动体验展厅“一粒米的漕运旅行”。这里大量使用了视听以及体感技术,以光影互动墙,构建沉浸式的场景,讲述了“从一粒米的征收开始,最终送达皇帝的餐桌,从而完成一次精彩漕运旅行”的故事。这种超越复杂的学术性、以通俗易懂讲故事的方式,诠释隋唐大运河在历史上的巨大影响和作用,自然更吸引广大普通观众特别是青少年游客。

而更高层次的场景情感价值传播,就是以高科技的手段,通过虚拟现实与增强现实的场景再造,在虚拟和现实空间之间讲好故事。在洛阳,应天门3D投影秀、《唐宫乐宴》和《风起洛阳》VR全感剧场等沉浸式文旅体验产品的推出,都让游客置身现实与虚拟场景之间,以可感可触甚至可嗅,得到了身临其境的体验,获得了前所未有的情感价值。

对于文旅场景建设和传播,其最高的境界也许就是抵达心灵。福建的游神民俗活动、潮汕的英歌舞等之所以爆火全网,它本身就是请神、酬神或驱傩的仪式,这与当地民众的信仰相关,所以才生生不息。去年除夕,我在城隍庙度过了新旧之交。这里的主事者刚置办了一口大钟,小范围搞了一次“新年祈福”——我希望这能够成为宁波新春的新场景、新年俗。

希望这次宁波文旅新春消费新场景的热闹,只是开始和出发。一个城市的文旅业要成为支柱产业,必须以场景建设为抓手,大力发展“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”的文旅新业态,这也是宁波能成为全国沉浸式旅游文旅目的地的必由之路。