□俞建雄 文/摄

我人生中第一个科学实验的对象,是父亲那支珍贵的“浪琴”钢笔。而实验的代价,是它身上那个再也无法抹去的烧焦的洞。

那时我正读小学三年级。一个寻常的星期天,一位高年级的伙伴神秘地告诉我,他刚学到一个“物体热胀冷缩”的原理。“知道吗?要是瓶盖拧不开,用火一烧,准行!”这句话,像一粒火种,落进了我好奇的心田。

从此,一个念头在我心里疯长:我一定要亲手试一试!可家里的瓶瓶罐罐都引不起我的兴趣。不知怎的,我的目光,最终落在了父亲那支从不许我碰的“浪琴”钢笔上。

那支笔是父亲的“宝贝”。黑色的笔身,银白色笔头正面中间刻着“浪琴”二字,笔杆尾部有个精巧的旋钮。在我眼里,它不光是写字用的,更是一件充满奥秘的宝贝。

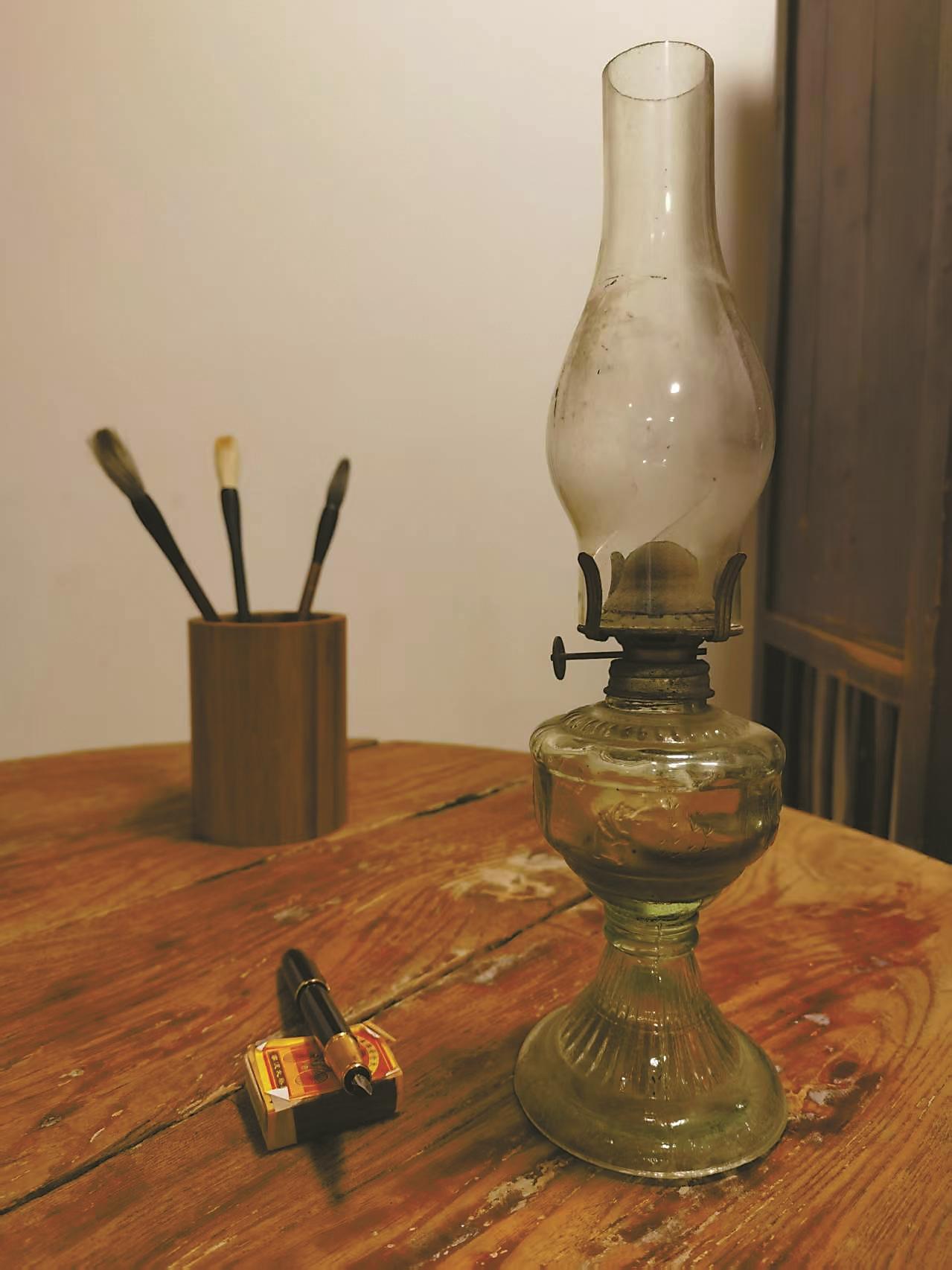

机会在一个午后降临。父亲去自留田了,母亲在灶间忙碌。我心跳得厉害,像做贼一样溜进里屋,从父亲挂着的旧中山装口袋里,小心翼翼地摸出了那支笔。接着,我又偷偷拿来煤油灯,取下玻璃灯罩。一切准备就绪。

我紧紧拧上笔杆的尾套,深吸一口气,划亮了火柴。橘黄的火苗蹿起,映得我心里七上八下。我捏着钢笔,将笔杆尾部慢慢凑向火焰。那一刻,我能听见自己怦然的心跳,既怕母亲发现,又盼着见证奇迹。

突然,“噗”的一声,笔杆尾部竟蹿起一簇火苗!我吓得魂飞魄散,慌忙丢开煤油灯,手忙脚乱地拍打着笔杆。火灭了,一股刺鼻的焦糊味弥漫开来。笔杆上,一个黄豆大小的焦黑窟窿,赫然在目。

我闯大祸了!

我赶紧找来橡皮膏,像包扎伤员一样,把那个洞仔仔细细地贴好,然后战战兢兢地把笔塞回父亲的口袋,心里默默祈祷能瞒天过海。

然而,第二天,父亲工作时就发现了。那顿晚饭,我吃得索然无味。终于,父亲举着那支贴着橡皮膏的钢笔,平静地问:“这笔,是怎么回事?”我埋着头,声音小得像蚊子叫,一五一十地交代了实验的经过。说完,我紧闭双眼,等待着一场暴风骤雨。

谁知,预想中的责骂并没有来。父亲沉默了一会儿,拿起笔,端详着那个烧焦的洞,若有所思地点了点头。“原理是对的,但方法错了。”他放下笔,看着我说,“塑料、胶木这些物件,遇火就着,这个道理你今天算是记住了。下次想试,应该用热水。”

他非但没有责怪我毁了他的心爱之物,反而就着我的“败绩”,给我上了一堂更珍贵的科学安全课。末了,他语气温和却郑重:“往后做这种带点危险的试验,要先问问大人。我们经历得多些,能帮你少走弯路,避开危险。”

那一刻,我悬着的心终于落了地,心里涌起的,是一种前所未有的感动。一支钢笔的金贵,我算是懂了,但父亲用他的宽容让我明白了:一个孩子的好奇心、探索的勇气,远比任何有形的物件更加珍贵。

那个烧焦的洞,最终随着那支钢笔,在往后的岁月里遗失在某次搬家的途中。但父亲在那天晚上给予我的理解、宽容与智慧的引导,却深深地刻进了我的生命里。后来,我报考了师范的物理专业,成为一名科学老师。我常常想,那颗理想的种子,或许早在那个因慌乱点燃了火焰的午后,就被父亲用最温柔的方式,亲手种下了。