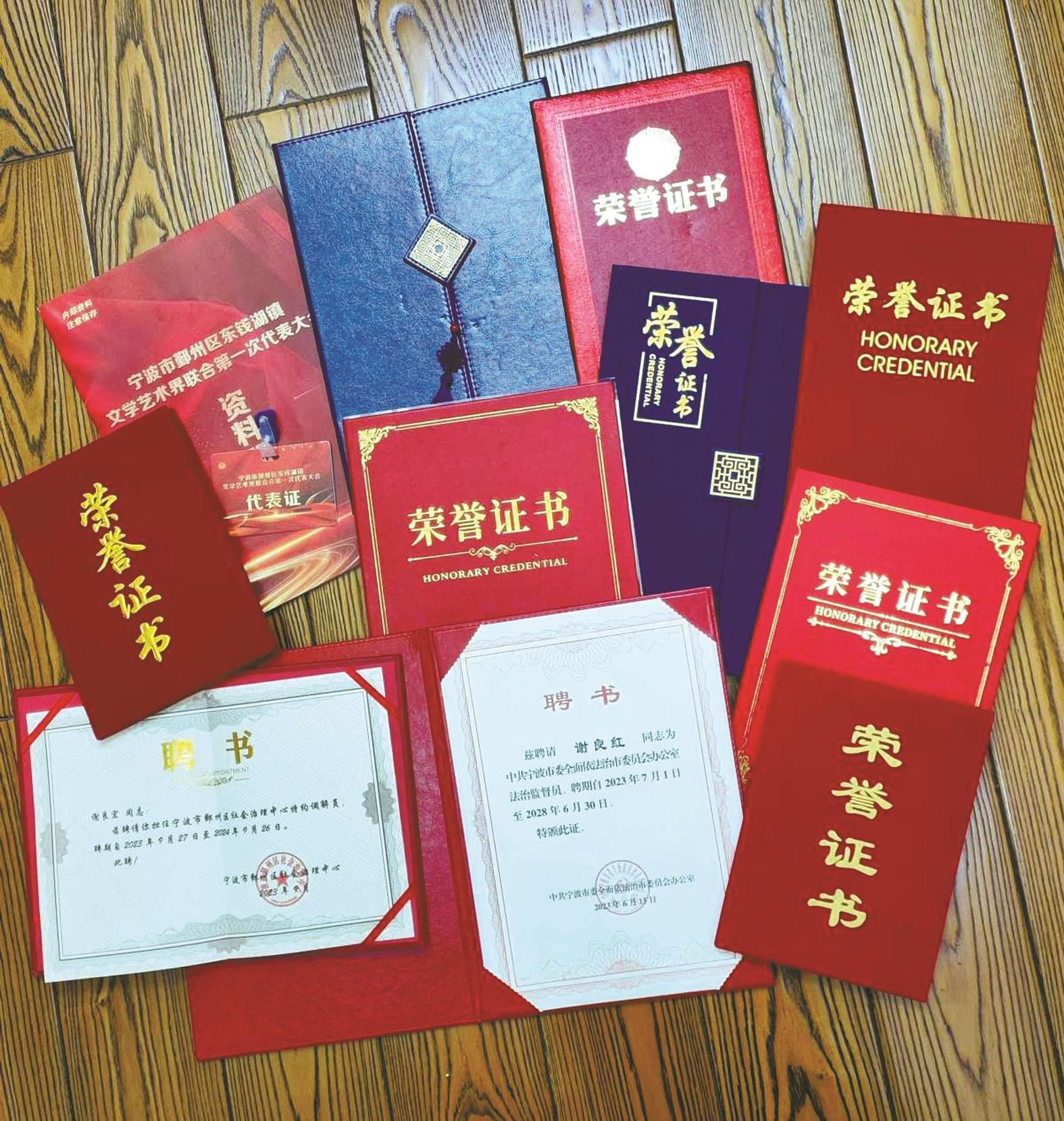

每当搬迁或过年,我总会取出那些精心包裹的一本本“书”——此“书”不是寻常书籍,而是数十年来积攒的各类证书。它们被逐一清点、擦拭,在手中重新变得鲜亮。

这里有征文比赛的荣誉,有记录写作历程的见证,有技术资格与学历的凭证,还有来自各单位的聘书……厚薄不一,尺寸各异,红蓝各色,竟累积了上百本之多。

我的第一本荣誉证书,要追溯到上世纪八十年代初。那时刚高中毕业,在全市国庆征文比赛中获奖,那本薄薄的证书成了起点。四十多年过去,证书从零星几本渐渐堆满书桌。今年春天,我特意在超市买了一口三格木橱,将它们分门别类安放。

在有些人眼中,这些纸片或许不值分文,于我却是无价之宝。它们见证着我是如何通过读书,一步步走出闭塞,在时代变迁中站稳脚跟。比起其他财产,这些证书更让我感到踏实——它们让我学会知足,保持平静,对生活怀有感恩。

在看重学识与人品的年代,这些证书便是能力的最佳佐证,甚至关乎工作与婚姻。正是它们,给了我在现实洪流中继续读书的勇气。对于我追求读书的宏愿与梦想,我的父母——一辈子务农、识字不多的他们,却始终理解我的坚持;妻子孩子默默支持,亲友在路边为我鼓掌。我揣着这些证书,背井离乡,独自来到这座城市。

它们是我的胆量,也是我的行囊。几十年过去,读书和写作终让我和家人过上了“比上不足,比下有余”的生活。回想起来,内心依然澎湃。读书这条路,靠的正是毅力与拼搏——爱拼才会赢。

我也曾经历“读书无用论”的时期。尽管被四亲八眷看作“读书的料”,却在读完高中后,只能留在村小代课。站上讲台的那一刻,我才惊觉自己知识的贫乏。俗话说:误农时只误一季,误读书却误人一生。为了不耽误学生,我决定重新读书、自我“充电”。

那年我报名参加成人高考,最终走进曾觉遥不可及的大学教室。在那里,我从心理学读到教育学,从古代史学到近代史,从《资本论》接触到辩证唯物主义。三年寒暑,我拿到了一本梦寐以求的大专文凭。从那以后,读书成了习惯。我又陆续修完广告学、新闻学、汉语言文学和经济管理等,一本本证书,成为我不断成长的印记。

“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”。小学启蒙老师的这句话,我记了一辈子。

如今望着这些证书,仿佛重走了一遍来时路。每一本都浸透着那些年的心血,记录着不曾放弃的梦想。“活到老,学到老”,虽已近花甲,我仍会继续读下去,在读书中寻找属于自己的人生意义。