□黄港洲

10月2日,应老战友之邀,到东钱湖畔与文友相聚。那日的阳光裹挟着闷热的微风,在韩岭老街上肆意扬威。茶香氤氲间,话题转到散文大家吴泰昌先生来宁波的往事,却惊悉先生已于昨日(10月1日)溘然长逝,享年87岁。这个消息让在座之人无不心中一沉。

22年前的春天,也是这位老战友告知我,刚退休的《文艺报》原总编吴泰昌先生来到宁波。那时我刚到市科协工作,便安排先生下榻单位附近的平安宾馆。初见泰昌先生,他身着红色夹克,齐耳长发衬着睿智的双眸,语速轻快,带着安徽口音,浑身散发着文人的浪漫与渊博。

战友说明这是私人行程,不必惊动市里。但我觉得应有告知,还是联系了当时的宣传部负责人。没想到领导会议一结束便赶来,与先生畅谈良久,特别希望他能对宁波文学发展多提建议。先生欣然应允。

春风和煦的日子里,我们陪先生游览天一阁、招宝山。泰昌先生走进天一阁,即被阁中藏书所赞叹。他说,他去过全国许多藏书楼,像天一阁这样藏有《洪武四年进士登科录》和神龙本《兰亭序》石刻的,还是第一次见到。市文联和报业集团的同仁闻讯前来拜访,让先生深切感受到宁波的热情。

得知泰昌先生单身多年,我和云其还热心为他牵线,想让泰昌先生做宁波女婿。我们介绍了一位象山籍文学爱好者,两人相谈甚欢,可惜终究因南北相隔,这段缘分未能圆满。

此后数年,每次赴京我都会去拜访先生,与他探讨人生、请教散文创作。记得曾携家人去他的新居做客,满室书香扑面而来——书橱盈满,桌上和地上的书籍堆积如山。

我问,您这么多书以后怎么办?他笑着说,以后就捐图书馆或赠送学校呗。后来听说安徽老家给他建了个纪念馆,这些珍贵的书籍、信札和文献资料终于有了最好的归宿。

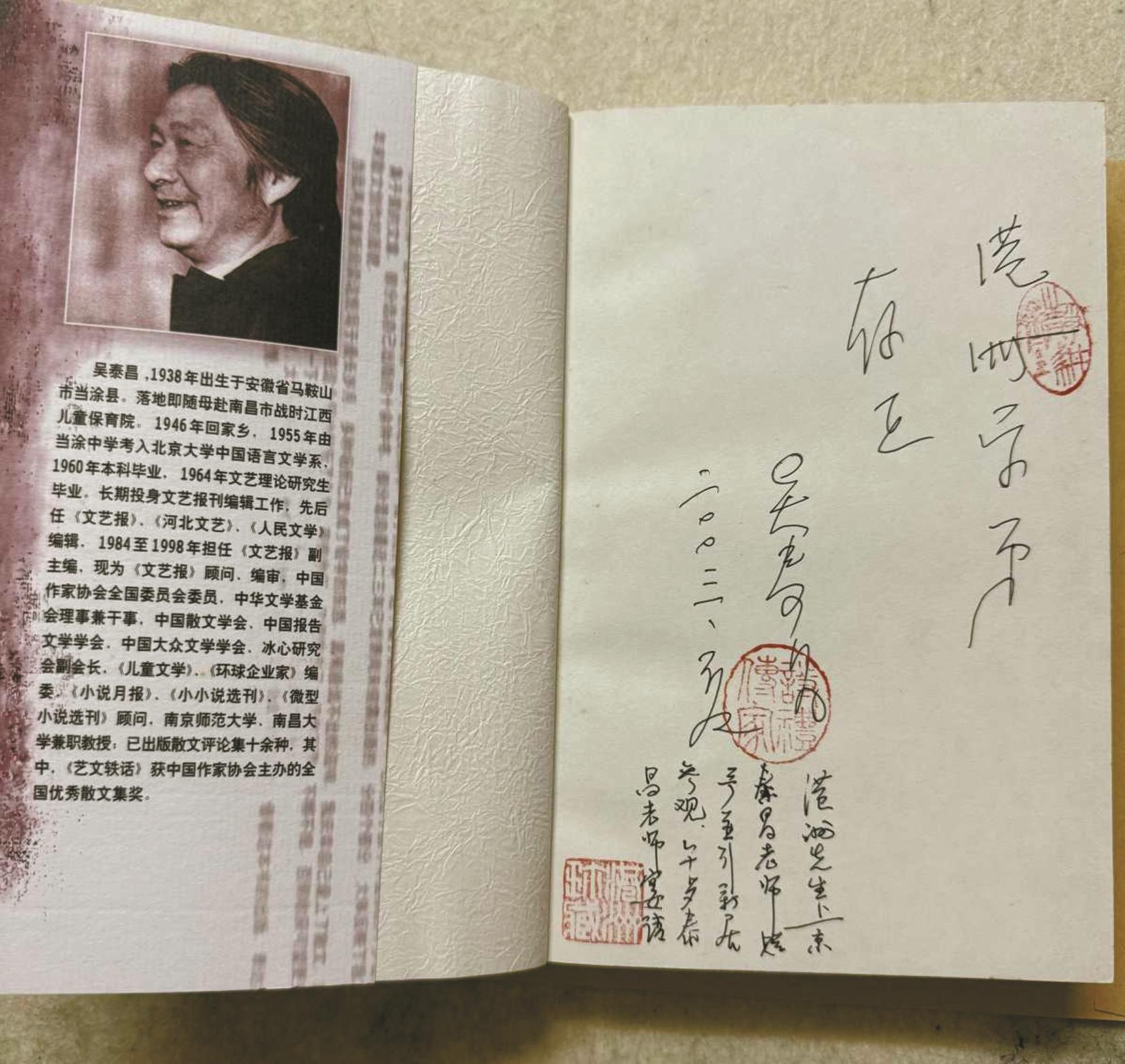

那次他赠我新著《梦里沧桑》,在扉页题签“港洲学弟存正”,言辞谦逊。

我向他请教散文的真谛,他说:“散文本无严苛标准,大致分说理与抒情两类,由此衍生各种体裁。远的不说,‘五四’以来的散文家,对散文涵义的理解比我们今天要宽泛得多。包括叶圣陶的序跋,阿英的日记,孙犁的笔记、札记,柯灵、唐弢、黄裳的杂论、书话,都被当作散文集出版,对此今天有些人竟感到新异。要知道,周作人和郁达夫编选的《中国新文学大系》散文一集、二集中,就选有相当数量的抒情散文之外的‘杂篇’。郁达夫选周作人散文近60篇,其中半数是文艺评论、读书札记和文艺随谈。周作人将史学家顾颉刚数万言的议论性文字《<古史辨>自序》,也当作散文收录,更说明散文路数之宽广……”他如数家珍的叙述,让我深感启发,获益良多!

这位被朱光潜誉为“北大才子”的文学前辈说:“我的散文创作欲望是被新时期文学浪潮激发的。我们搞新闻的,一般是两个走向:一个是向理论靠拢;一个是向文学创作接壤。”

谈到书名由来,他轻呷清茶:“一是散文本身之梦,书中人事于我皆如梦;二是我的人生修行也是梦。”言语间尽显文人内心之通透。

临别时,先生执意招待我们一家用餐。如今回想,那顿午餐的滋味犹在,先生的谈笑风生犹在耳畔。

时光荏苒,故人已逝。但先生留在《梦里沧桑》中的文字,他在文学道路上留下的足迹,以及那份对后辈的殷切关怀,都将永远珍藏在我们心中。寒露已至,谨以这些零碎记忆,缅怀这位亦师亦友的文坛前辈。