车窗外,故乡已入秋。天空不明不暗,飘着细雨,远处的山峦静静伫立,正在褪去的色彩预示着光裸的树枝将成为主要景观。江南少雪,但霜会落下。

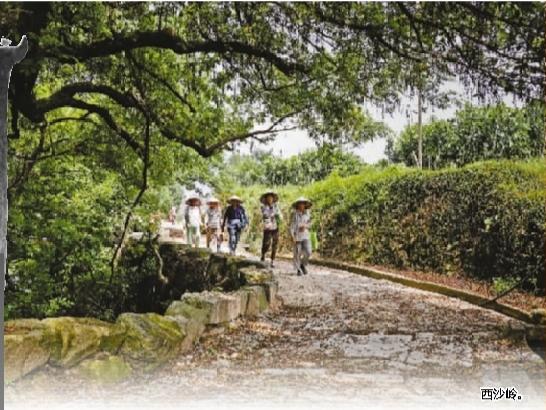

凝视这渐变的秋色,思绪不由飘向历史与记忆深处——也许,每个人心中,都矗立着一座西沙岭。这条东起象山县墙头镇岭下村,西至西周镇欧阳桥的古道,全长2180米,鹅卵石铺就,被称为“十里西沙”。岭顶的西沙驿亭始建于南宋,驿亭西北角还有一止息寺。周围八十亩茶园被绿意环抱。这是历史上象山至宁海的主要商贸古道,直到上世纪60年代,仍是乡亲们出入的交通要道。

西沙岭四季皆美,而我独爱它秋色微雨中的样子。细雨如纱,笼罩整条古道,远山若隐若现,宛如一幅水墨长卷。雨水洗净鹅卵石路面,泛起温润光泽。行走其间,仿佛能与古人对话,可听见过往行人的千年足音。

但我第一次真正走上西沙岭古道,是2016年之后的事。那一年,我在上海接受了一场攸关生命的手术,这场手术,斩断了我快速前进的步伐,斩断了对尘世欲望的追逐。彼时事业正盛,夜夜写稿不辍,自以为鲜花着锦、烈火烹油,想着靠手中的笔打下一片江山。谁知命运早已标好价格。

病后回乡休养。这不,在友人和小儿的陪伴下,我又走了回西沙岭。踩在鹅卵石古道上,我脚步虚浮,没走多远就气喘吁吁。在一处亭子歇脚时,遇见一位采茶的老妪。“后生人,爬岭不能太急。”她带着浓重乡音,“这十里西沙,古人要走一个时辰哩。你们城里高楼大厦看得人头晕。还是西沙岭好,空气甜,水也甜。”分别时,她送我一把新采的茶叶:“回去慢慢吃,吃完了再来。”岭上的风裹挟着茶香和草木气息,拂过脸庞轻柔如纱。到达岭顶时,雨早停了,夕阳正缓缓沉入西沪港,海天交接处泛起金红色的涟漪……

这些年,因怀着对自我的珍视,对一些事物越发虔诚。写一些文字,让故人在纸上重逢。最大块的时间是“陪稚儿成长”。如今与儿子重走西沙岭,他蹦蹦跳跳地在前面跑着,不时回头催促:“妈妈快点!”鹅卵石路面凹凸不平,他一个趔趄险些摔倒,我急忙上前扶住。他却挣脱我的手:“我自己能行!”

看着那个瘦瘦的倔强背影,我忽然眼眶发热。这孩子何尝不是在翻越他人生的第一道山岭?他指着远处的海:“妈妈,那是不是西沪港?像一面大镜子!”是啊,一面映照着千年岁月的镜子。在这镜中,可见古人的身影,可见我们的倒影……

想起父亲19岁那年,就是从西沙岭走出去参军的。那时他还是个青涩少年,背着简单的行囊,踏着鹅卵石一步步走向山外的世界。多年后,他抱着年幼的我在西沙岭上拍照,那张黑白照片至今还珍藏在老相册里。照片上的父亲英姿勃发,而我正睁大眼睛好奇地打量着这个世界。

“其实我们每个人都在翻山越岭。”友人说,“不同的是,有人翻的是实在的山岭,有人翻的是心中的山岭。”是的,我想,每一个为了生活奋勇向前的人,都是在翻山越岭的人。当我们终于站在山顶回望,会发现那些曾经以为无法跨越的艰难险阻,都已成了风景的一部分。而前方,永远有新的山岭等待我们去翻越。这也许就是生命最深刻的隐喻——我们永远在翻越,永远在路上,永远在寻找那个更好的自己。