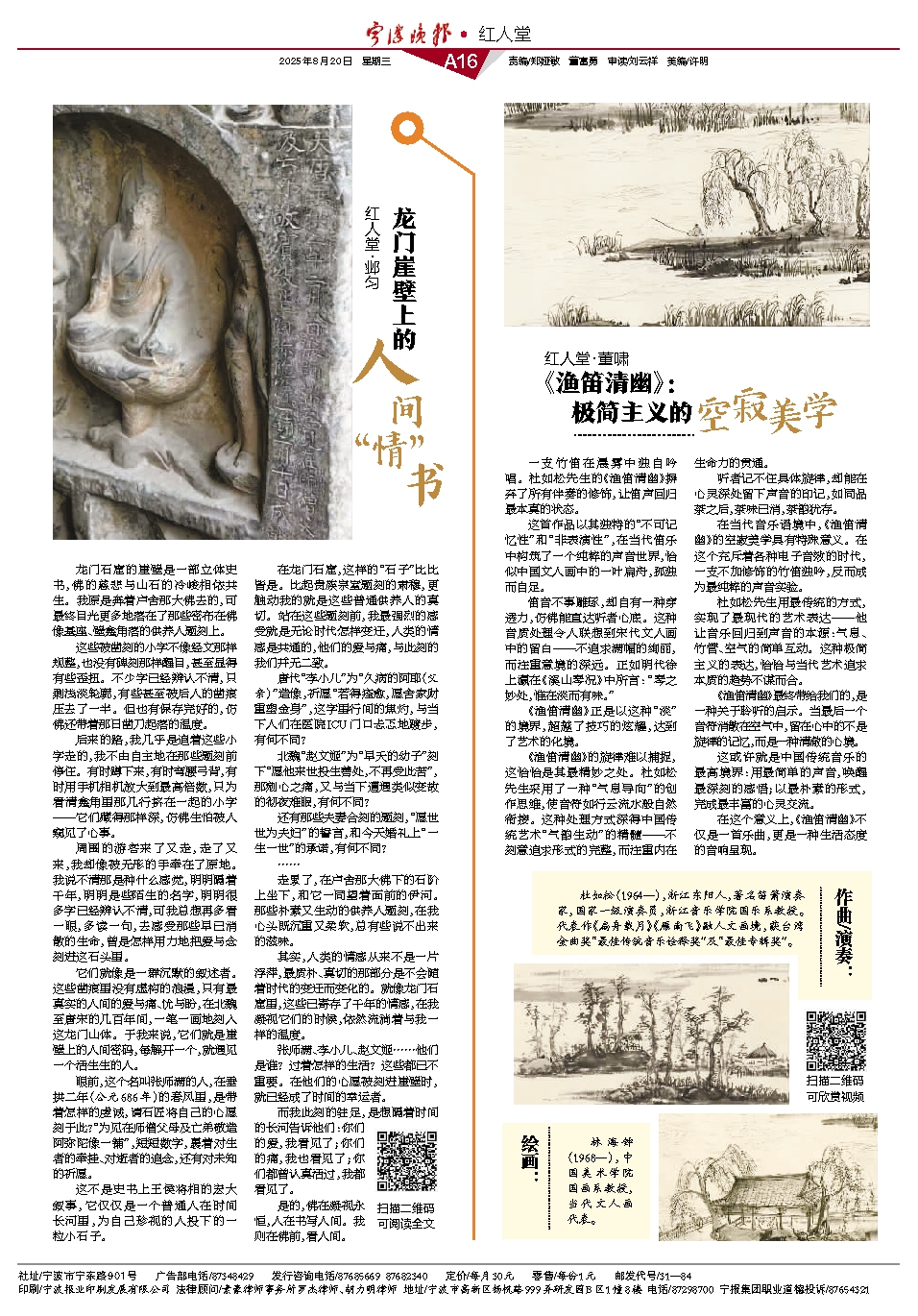

龙门石窟的崖壁是一部立体史书,佛的慈悲与山石的冷峻相依共生。我原是奔着卢舍那大佛去的,可最终目光更多地落在了那些密布在佛像基座、壁龛角落的供养人题刻上。

这些被凿刻的小字不像经文那样规整,也没有碑刻那样醒目,甚至显得有些歪扭。不少字已经辨认不清,只剩浅淡轮廓,有些甚至被后人的凿痕压去了一半。但也有保存完好的,仿佛还带着那日凿刀起落的温度。

后来的路,我几乎是追着这些小字走的,我不由自主地在那些题刻前停住。有时蹲下来,有时弯腰弓背,有时用手机相机放大到最高倍数,只为看清龛角里那几行挤在一起的小字——它们藏得那样深,仿佛生怕被人窥见了心事。

周围的游客来了又走,走了又来,我却像被无形的手牵在了原地。我说不清那是种什么感觉,明明隔着千年,明明是些陌生的名字,明明很多字已经辨认不清,可我总想再多看一眼,多读一句,去感受那些早已消散的生命,曾是怎样用力地把爱与念刻进这石头里。

它们就像是一群沉默的叙述者。这些凿痕里没有虚构的浪漫,只有最真实的人间的爱与痛、忧与盼,在北魏至唐宋的几百年间,一笔一画地刻入这龙门山体。于我来说,它们就是崖壁上的人间密码,每解开一个,就遇见一个活生生的人。

眼前,这个名叫张师满的人,在垂拱二年(公元686年)的春风里,是带着怎样的虔诚,请石匠将自己的心愿刻于此?“为见在师僧父母及亡弟敬造阿弥陀像一铺”,短短数字,裹着对生者的牵挂、对逝者的追念,还有对未知的祈愿。

这不是史书上王侯将相的宏大叙事,它仅仅是一个普通人在时间长河里,为自己珍视的人投下的一粒小石子。

在龙门石窟,这样的“石子”比比皆是。比起贵族宗室题刻的肃穆,更触动我的就是这些普通供养人的真切。站在这些题刻前,我最强烈的感受就是无论时代怎样变迁,人类的情感是共通的,他们的爱与痛,与此刻的我们并无二致。

唐代“李小儿”为“久病的阿耶(父亲)”造像,祈愿“若得痊愈,愿舍家财重塑金身”,这字里行间的焦灼,与当下人们在医院ICU门口忐忑地踱步,有何不同?

北魏“赵文姬”为“早夭的幼子”刻下“愿他来世投生善处,不再受此苦”,那剜心之痛,又与当下遭遇类似变故的彻夜难眠,有何不同?

还有那些夫妻合刻的题刻,“愿世世为夫妇”的誓言,和今天婚礼上“一生一世”的承诺,有何不同?

……

走累了,在卢舍那大佛下的石阶上坐下,和它一同望着面前的伊河。那些朴素又生动的供养人题刻,在我心头既沉重又柔软,总有些说不出来的滋味。

其实,人类的情感从来不是一片浮萍,最质朴、真切的那部分是不会随着时代的变迁而变化的。就像龙门石窟里,这些已寄存了千年的情感,在我凝视它们的时候,依然流淌着与我一样的温度。

张师满、李小儿、赵文姬……他们是谁?过着怎样的生活?这些都已不重要。在他们的心愿被刻进崖壁时,就已经成了时间的幸运者。

而我此刻的驻足,是想隔着时间的长河告诉他们:你们的爱,我看见了;你们的痛,我也看见了;你们都曾认真活过,我都看见了。

是的,佛在凝视永恒,人在书写人间。我则在佛前,看人间。