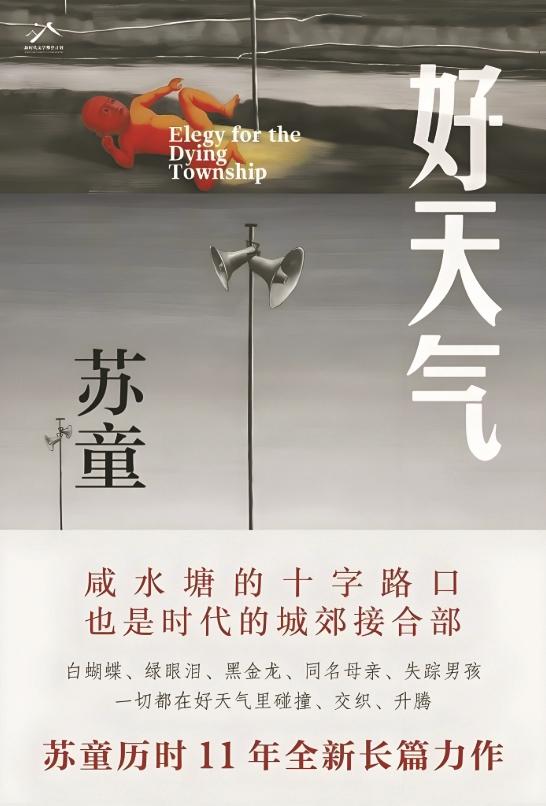

茅盾文学奖获得者苏童的《好天气》以47万字的体量,在魔幻与现实的双重叙事中,为我们展开了一幅江南城郊“咸水塘”的时代画卷。这部历经十一年打磨的作品,不仅是作家对童年记忆的文学重构,更是对中国社会转型时期的一曲深情挽歌。

小说中的“咸水塘”承载着苏童深厚的个人记忆。作家童年生活的苏州城北工业区——被炭黑厂、水泥厂、硫酸厂包围的环境,在作品中转化为“黑天气”“白天气”“酸天气”等极具象征意味的意象。“幸福硫酸厂的烟囱”冒出“熟悉的黄烟”这样的细节描写,既是对工业污染的艺术再现,也暗含着对那个特殊年代的深刻反思。苏童曾说创作初衷是“写一曲郊区的挽歌”,记录那个介于拙政园与农村稻田之间的过渡地带在时代洪流中的消逝。这种将个人记忆升华为集体记忆的文学处理,使作品超越了简单的故事讲述。

小说围绕两个同名为“招娣”的女人展开戏剧性叙事。塘东与塘西的两个女人因一口棺材相识,又在同一天同一家医院分别生下孩子,这种宿命般的设定奠定了全书的荒诞基调。特别是“我祖母”对棺材的病态迷恋——她临死前反复查看那口刻着“福”字的柏木棺材,死后化作鬼魂搅动塘东塘西的安宁,这一情节将现实与魔幻完美融合。苏童笔下的祖母形象颠覆了传统的生存哲学,她信奉“赖活不如好死”,将全部生命意义寄托在棺材和墓碑上,却因一场土葬骗局而死不瞑目,这一荒诞情节成为推动故事发展的关键动力。

苏童在作品中大胆运用魔幻现实主义手法,鬼魂游荡、飘动的棺材木椅、“白蝴蝶事件”、“蛇行症”患者、由鹅引领的梦游者等超现实元素,共同构建了一个亦真亦幻的叙事世界。这些看似荒诞的情节实则是对那个特殊年代的艺术隐喻。苏童原本想创作一部“郊区版《聊斋志异》”,虽经删减仍保留了强烈的灵异特质,使作品在魔幻与现实的张力中展现出独特的美学价值。

在语言艺术上,苏童展现了成熟的叙事功力。书名“好天气”本身就是一个绝妙的反讽——既指工业污染造成的诡异“彩色天空”,又暗喻那个黑白颠倒的年代。“幸福硫酸厂”的命名与其造成的环境灾难形成的尖锐对比,民众对污染天空的欢呼雀跃而不知其害的集体无意识,都通过苏童细腻而克制的笔触得以呈现。这种反讽语言的运用,既再现了历史的荒诞性,也完成了对时代的深刻批判。

《收获》主编程永新评价这部作品“是从坚实的大地开始飞起来的”,这一评价精准把握了苏童创作的独特之处——他的魔幻始终扎根于中国现实土壤,他的想象从未脱离历史语境。在看似荒诞的叙事背后,是对社会转型期人性异化的严肃思考。

小说结尾处,“我母亲”兜着鲫鱼念叨“年年有余”的场景,以最朴素的方式道出了最深刻的生命感悟。这个看似平常的细节,凝聚了整部作品的精神内核——既有对生命的礼赞,也有对逝去时代的复杂感慨。通过咸水塘两个家庭的命运沉浮,苏童不仅完成了个体记忆的艺术再现,更实现了对中国社会变迁的宏观思考。

《好天气》证明了一个成熟作家对文学本质的不懈探索。在这部作品中,我们看到的不仅是一个精心编织的故事,更是一位作家对历史、对人性的哲学思考。正如苏童自己所说:“一个作家写来写去,还是要回到童年的。”《好天气》正是他带着成熟作家的睿智与技艺,对童年、对历史的一次深情回望,这种回望因时间的沉淀而愈加醇厚,因艺术的锤炼而愈加纯粹。