我在新年前的最后几天,去了山西大同的云冈石窟。

既然是鼎鼎大名的云冈石窟,我们就加快了脚步。走过进门的庙舍,无暇他顾,一心奔着石窟而来。我满心期待着,会有那种整面墙的壮观的大型建筑或者是一座座庞然大物来震撼我,然而我却见到了——风化。

风化,就是往日精雕细琢的石头逐渐被雨水、被风、被污染物,被一切自然的也包括人为因素的活动侵蚀。云冈石窟是由砂岩开凿而成的,砂岩是一种由砂粒胶结而成的沉积岩,其硬度较低,易受风化的影响。云冈石窟所在地区,冬季干燥夏季潮湿,一天之内早晚温差很大,这种长期的交替作用,以及当地燃烧煤炭形成的工业粉尘、二氧化硫等因素的加入,综合造成云冈石窟在漫长的历史中被逐步风化以至于严重的地步。

我想,我们平常都害怕这种“风化”,就像所有自然保护区都会在“游客须知”里郑重其事地写上:景观易被破坏,请勿随意触摸!甚至,勿用闪光灯拍照摄像等。也许,我们所有人都害怕一处遗存、一个名胜古迹慢慢失去往日的神彩,慢慢地不再惊艳,甚至消失在大众的视野。就像我们一点一滴建立起来的神圣信仰,被一次次破坏与冲击,以至于所有内心寄托慢慢化为乌有。

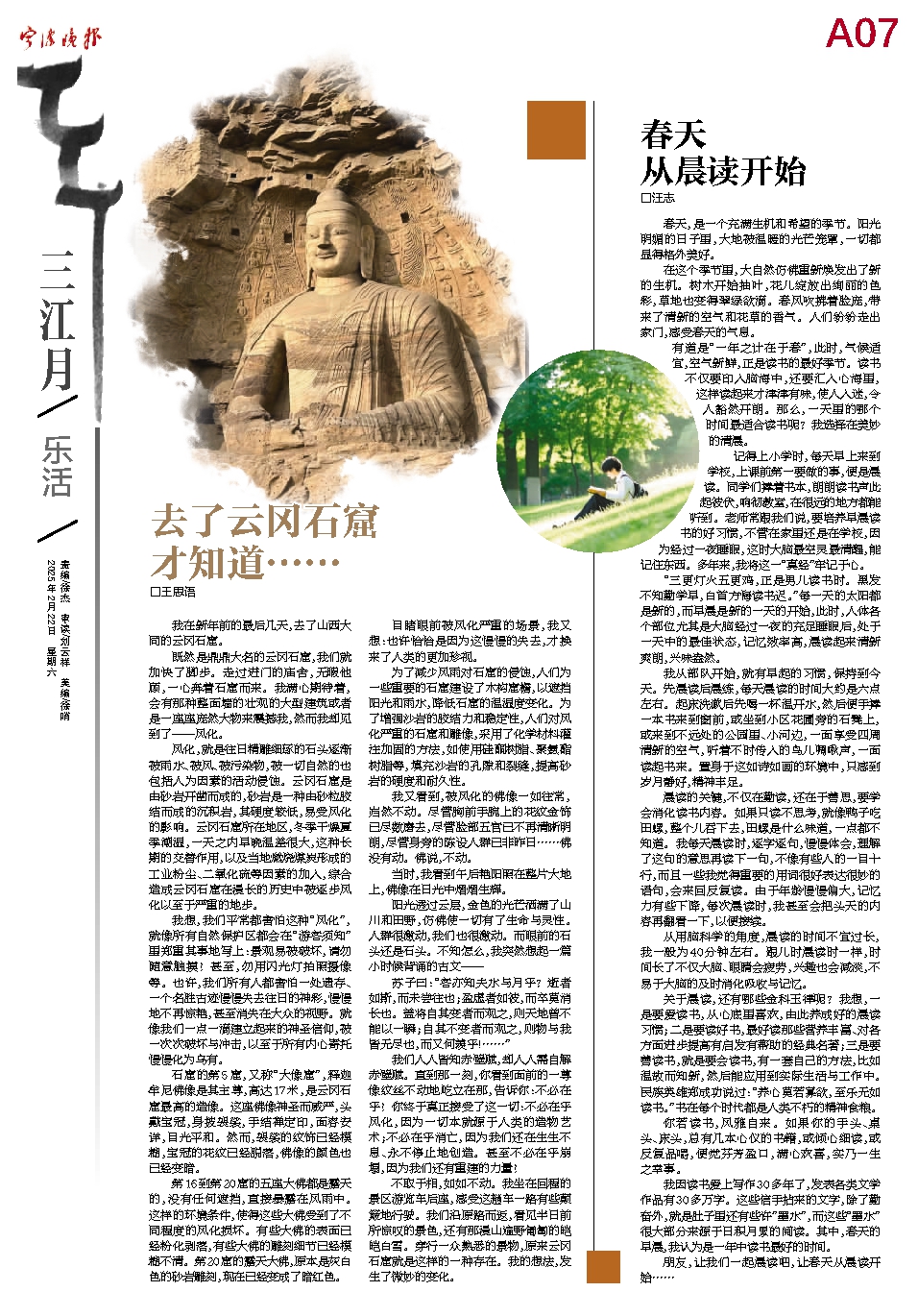

石窟的第5窟,又称“大像窟”,释迦牟尼佛像是其主尊,高达17米,是云冈石窟最高的造像。这座佛像神圣而威严,头戴宝冠,身披袈裟,手结禅定印,面容安详,目光平和。然而,袈裟的纹饰已经模糊,宝冠的花纹已经脱落,佛像的颜色也已经变暗。

第16到第20窟的五座大佛都是露天的,没有任何遮挡,直接暴露在风雨中。这样的环境条件,使得这些大佛受到了不同程度的风化损坏。有些大佛的表面已经粉化剥落,有些大佛的雕刻细节已经模糊不清。第20窟的露天大佛,原本是灰白色的砂岩雕刻,现在已经变成了暗红色。

目睹眼前被风化严重的场景,我又想:也许恰恰是因为这慢慢的失去,才换来了人类的更加珍视。

为了减少风雨对石窟的侵蚀,人们为一些重要的石窟建设了木构窟檐,以遮挡阳光和雨水,降低石窟的温湿度变化。为了增强沙岩的胶结力和稳定性,人们对风化严重的石窟和雕像,采用了化学材料灌注加固的方法,如使用硅酮树脂、聚氨酯树脂等,填充沙岩的孔隙和裂缝,提高砂岩的硬度和耐久性。

我又看到,被风化的佛像一如往常,岿然不动。尽管胸前手腕上的花纹金饰已尽数磨去,尽管脸部五官已不再清晰明朗,尽管身旁的陈设人群已非昨日……佛没有动。佛说,不动。

当时,我看到午后艳阳照在整片大地上,佛像在日光中熠熠生辉。

阳光透过云层,金色的光芒洒满了山川和田野,仿佛使一切有了生命与灵性。人群很激动,我们也很激动。而眼前的石头还是石头。不知怎么,我突然想起一篇小时候背诵的古文——

苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎!……”

我们人人皆知赤壁赋,却人人需自解赤壁赋。直到那一刻,你看到面前的一尊像纹丝不动地屹立在那,告诉你:不必在乎!你终于真正接受了这一切:不必在乎风化,因为一切本就源于人类的造物艺术;不必在乎消亡,因为我们还在生生不息、永不停止地创造。甚至不必在乎崩塌,因为我们还有重建的力量!

不取于相,如如不动。我坐在回程的景区游览车后座,感受这趟车一路有些颠簸地行驶。我们沿原路而返,看见半日前所惊叹的景色,还有那漫山遍野匍匐的皑皑白雪。穿行一众熟悉的景物,原来云冈石窟就是这样的一种存在。我的想法,发生了微妙的变化。