贺岁雅集,知音共赏。

2025年冬至,玉成窑非遗馆内“岁晏雅集”上,翰墨与金石辉映。西泠印社副社长、著名书画家童衍方,携多年珍藏的书画、文房雅玩,与宁波本地金石书画同好共聚一堂,展开一场温暖而深远的艺术对话。陈列之间,有寄托岁朝吉庆之作,有蕴藏文人往事之珍,也不乏承续艺脉、传递薪火之品。

数卷墨迹、几方石印、若干文房清玩,徐徐铺开的是一个可触可感的艺术现场。这并非寻常展览,而更像一场以艺为舟、以物为契的心灵交会——在寒风凛冽的冬日,与往昔对话,与时光共处。

黄银凤

一卷《瓜果图》

三位海派名家合璧

雅集的开场,是一卷《瓜果图》。

作者张大壮,海上画坛“四大花旦”之一。绘枇杷、西瓜、梨、葡萄、北京柿子、百合,设色鲜活,寓意吉祥。此手卷“大壮妙品”四个隶书大字,如松如铁,笔笔沉实。落款者朱屺瞻,作此书时,年已一百零三岁。

“人活百岁已是难得,百岁后犹能提笔,笔力不衰,这叫‘人书俱老’。”童衍方立于卷前,声不高,语速缓,仿佛怕惊动纸上那位期颐老人。“我当年去求字,朱老听力已弱,需附耳说话。但他一握笔,眼神就变了。那不是写字,那是把一生的气力、一生的修为,都凝在笔尖。”

满堂静默。观众屏息,目光在那四个字上反复摩挲。墨色乌亮,纸色微黄,一笔一画间,仿佛能听见时间流淌的声音——不是流逝,是沉淀。

卷尾另有一跋,行草洒脱,出自谢稚柳夫人陈佩秋之手。她写道:“张大壮阔笔写意画,以鱼虾瓜果最为出色,所作明虾带鱼,独步当今画坛。”童衍方微笑着解释:“陈佩秋看画重点,不在意形似,而是注重笔墨与物象之间的‘理’与‘神’。”

而这卷画本身的诞生,也是一段尘封的因缘。

童衍方说,此卷画所用纸张原本是近百年前裱画店的旧存裱成联,纸是半熟宣纸,质地细腻。童衍方舍不得写对联,他携纸叩开张大壮先生画室。“纸太好了!”张大壮落笔即叹。据童衍方回忆,那日画室寂寂,只见大壮先生调墨运彩,从枇杷的金黄画到西瓜的浅黄,从梨子的水润画到葡萄叶的枯涩,墨彩交融,几无停笔。画梨时,水墨从笔肚自然渗化,梨肉饱满如含晨露;画葡萄则以干笔擦扫,枯润相生,似带秋霜。“你看那梨柄一笔,如铁画银钩——没有书法功底,画不出这等筋骨。”童衍方指向画幅,目光悠远,仿佛穿过五十二年光阴,又见那个伏案挥毫的身影。

五十二年过去了。张大壮、朱屺瞻、陈佩秋这三位海上画派名家皆已作古。唯有这卷《瓜果图》静静横陈,纸寿墨润,像一座无声的桥,连接着几代人的眼睛与心灵。

师恩长卷

勾勒山水的魂魄

另一件令满堂肃然的,是一幅长长的手卷《长江山水写生》。

作者是童衍方的恩师唐云。1962年秋,唐云溯江而上,驻留三峡七日,对景写生,归后成此小卷。童衍方那年刚参加工作,后来辗转购得,珍藏至今。

“山水不在大,在有无魂魄。”童衍方徐徐展卷,江山渐次浮现:起首江岸平阔,墨色清润;中段峰峦骤起,皴擦点染间云气奔涌;卷末山势渐收,余一叶扁舟,渺于烟波。全卷不过一掌之宽,却层峦叠嶂,气象万千。

“这叫‘移景山水’。”童先生指尖轻抚一段山脊的皴笔,“中国人看山水,不是一眼看尽,是步步换景,心随境转。唐云先生这几笔干擦,山石的粗粝感就出来了。你看这浓淡,这虚实,全是神与物游!”

他特别说起“小卷”之珍贵:“大幅宜悬观,小卷宜卧游。你可以握在手中,慢慢展、慢慢卷,笔墨的微妙变化都在指掌之间。纸要好,好的宣纸能留住水墨的层次;纸若差,墨一上去就糊了。纸、笔、墨,从来都是对话。”

言及此处,他停顿片刻,声转轻缓:“这卷山水,我藏了多年。每次展开,都好像又见到老师当年站在江边的样子。艺术传承,传的不仅是技法,更是那种看世界的方式。”

文房清趣

传递器物里的体温

雅集现场,童衍方还带来几件文房小品,件件有故事。

两件梅花图镇纸,图案出自上海中国画院老院长程十发之手。两件镇纸各绘梅枝,可左右互换、上下拼接,组成不同构图。“这是古人的巧思。程院长画梅,枝干如篆,花瓣似点,放在手里把玩,有一种游戏的趣味。”

另一方印章,则更见人情深重。印文“处其厚”,乃上海篆刻名家吴朴堂所作。吴朴堂才高命舛,英年早逝,而这方印却见证了一段艺坛佳话:园林大家陈从周见之爱极,吴朴堂慨然相赠,并将这段交往刻于边款。印侧还雕刻一尊佛像,面容静谧,低眉垂目。

“一方印,除了印面,边款里往往藏着人情、藏着故事。”童衍方将印托于掌心,“你看这佛像衣纹,这边款小字——刻的不是石头,是心。从前文人交往,一壶茶、一方印、一幅画,都是媒介。东西虽小,情义却重。”

满堂悄然。有人俯身细辨印文,有人轻触镇纸上的梅痕。这些“小东西”仿佛忽然有了体温,有了呼吸。

十八方印

在石头上刻下的年轮

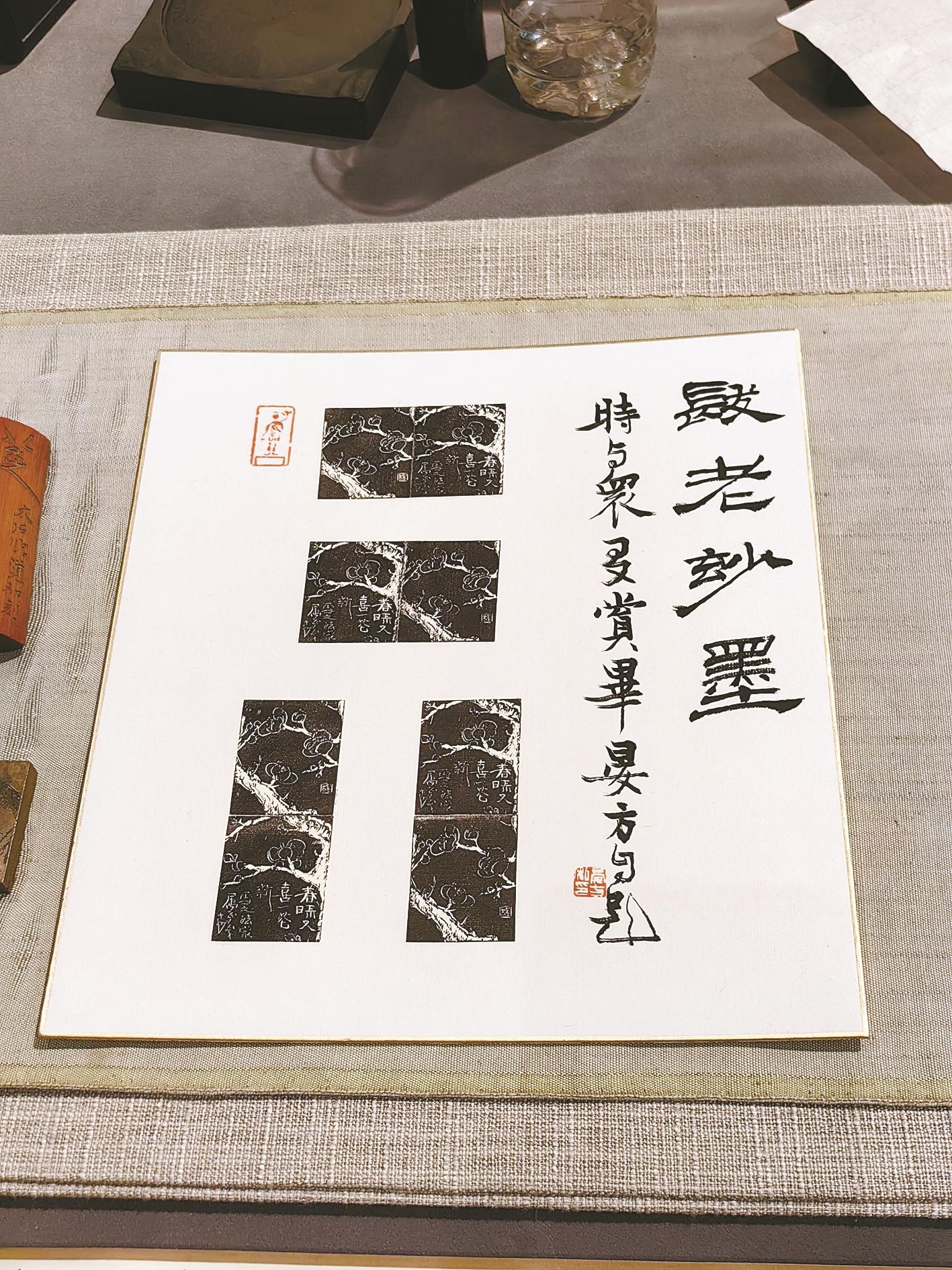

童衍方自己的作品,也悄然列于案头——十八方石印,朱白相间,大小参差。

“我想每年春节刻一方,天干地支,以纪岁月。每方印的印文皆不同,有的是‘年年大吉’,有的就是当年心境。”他笑言,“攒了十八方,正好十八年。中间丢过两方,我又补刻两方,图个圆满。”

最近两月,他又新刻三方。“八十老头,手还没僵,还能刻。”他话说得淡,却透着一股不服老的倔强。十八方石印中,有的边款刻一枝梅,有的印顶浮雕山水,印与画、刀与笔,在方寸间交融。

这些印,恍若“时间的容器”。童衍方拈起一方辛丑年印,边款刻着简笔耄耋图,“每一年刻一方,就像在石头上刻下一个刻度。时间过去,印留在那里,那一刻的心境、手艺甚至力气,都封存在里面。”

谈及创作,他忽生感慨:“我们这个时代,太方便了。刀是现成的,石头是磨好的,什么都有,反而少了一点‘土气’。”他说的“土气”,是手工慢慢磨出来的触感,是人与材料相互琢磨的温度。“从前刻印,石头要自己磨,刀要自己锻,印泥都要自己调。那种‘慢’,那种‘拙’,现在难得喽。”

与古为徒

浸润在时光里的传承佳话

话至深处,自然落到“传承”二字。

童衍方师从来楚生、唐云二位先生。来楚生授其篆刻书画,唐云引其鉴藏研古。“我今日若有些许所得,全赖二位先生。他们教我的不仅是艺,更是守真——来先生病重时仍每日临帖,唐先生博古通今、玩物养志,那种精神气度,才是我真正要传下去的。”

他的书房里,常年悬着两幅作品:一是来楚生与唐云1943年合作的《岁朝图》,酒坛红梅,不倒翁与元宝,题曰“合作于无聊斋”;二是《晋韩寿神道阙》初拓本,上有赵之谦、胡澍、沈树镛诸家题跋。“昕夕相对,如对师颜。”他说。

这份师恩,他正默默往下传。如今他仍带学生,常与学生合作刻印、传拓。“有个学生叫张燕飞,拓印进步很快。我有时发个拓片稿子,电话里说说,他就能拓得更有味道。”童衍方言谈间并无师长威严,倒有同行相惜的欣慰。

他忆起年少时:为买一块青田石,攒零钱,走路不坐车;为得一本印谱,省下饭钱,饿着肚子逛旧书摊。“那时候只觉得喜欢,刻刀石头都不贵,玩玩而已。谁想到,玩着玩着,就玩了一辈子。”

“艺术要传下去。”这话他说得轻,却重如金石。

玉成窑回响

紫砂上的文人魂

此次雅集,并非金石书画的独奏,而是与玉成窑紫砂的一场合鸣。

现场除书画珍品外,也陈列着数件玉成窑非遗馆藏紫砂器件,其中不乏晚清老壶:梅调鼎题铭椰瓢壶、汉钟壶等。

他由此延展:“玉成窑的好,在于它不只有壶,还有盆、洗、砚、瓶,有文人意趣,也有生活气息。紫砂上的刻绘,与纸绢上的笔墨,其实同根同源,都是文人心中那片山水。”

如今,玉成窑在宁波复兴,非遗馆落成,在他看来正是“恰逢其时”。“艺术从来不是孤立的。从前交通不便,沪、杭、甬文人还能携手‘玉成’一窑;如今信息畅通,更该常来常往,把这条文脉接续下去。”

岁末雅集

一场跨越时空的精神围炉

童衍方笑道:“岁末时光,我们聚在这里,看几件旧物,说几句闲话,看似随意,其实也是在过一个节——一个属于艺术的节。”

在他看来,雅集的意义不在展示,而在共赏;不在讲授,而在触动。“艺术的门类很多,但精神是相通的。看一幅画、抚一方印、捧一把壶,到最后,看的都是背后的那个人,那颗心。”

在他看来,师恩、友情、学艺中的苦乐感悟,这些远比成就更重要。艺术这条路,要常有审视自己的眼睛,要常有感恩的心。慢慢走,才能走得远。

窗外,寒风凛冽;窗内,十八方石印静列,书画卷轴轻卷,紫砂壶器温润。这里没有喧哗,没有匆忙,只有时间缓缓流淌的声音——艺术传承,从来不是轰轰烈烈的宣言,而是这样一场又一场安静的雅集、一方又一方沉默的石印、一卷又一卷温润的笔墨。它们像暗夜里的星火,不夺目,却照亮一条长路。

本文图片除署名外,由玉成窑非遗馆提供