痕墨

近日收到北京一位朋友寄来的书,惊喜地发现其中竟有一本毛边书,即所谓的“三面任其本然,不施刀削”的书。这不禁引起了我对这一已成“过去式”的书籍装帧样式的兴趣。

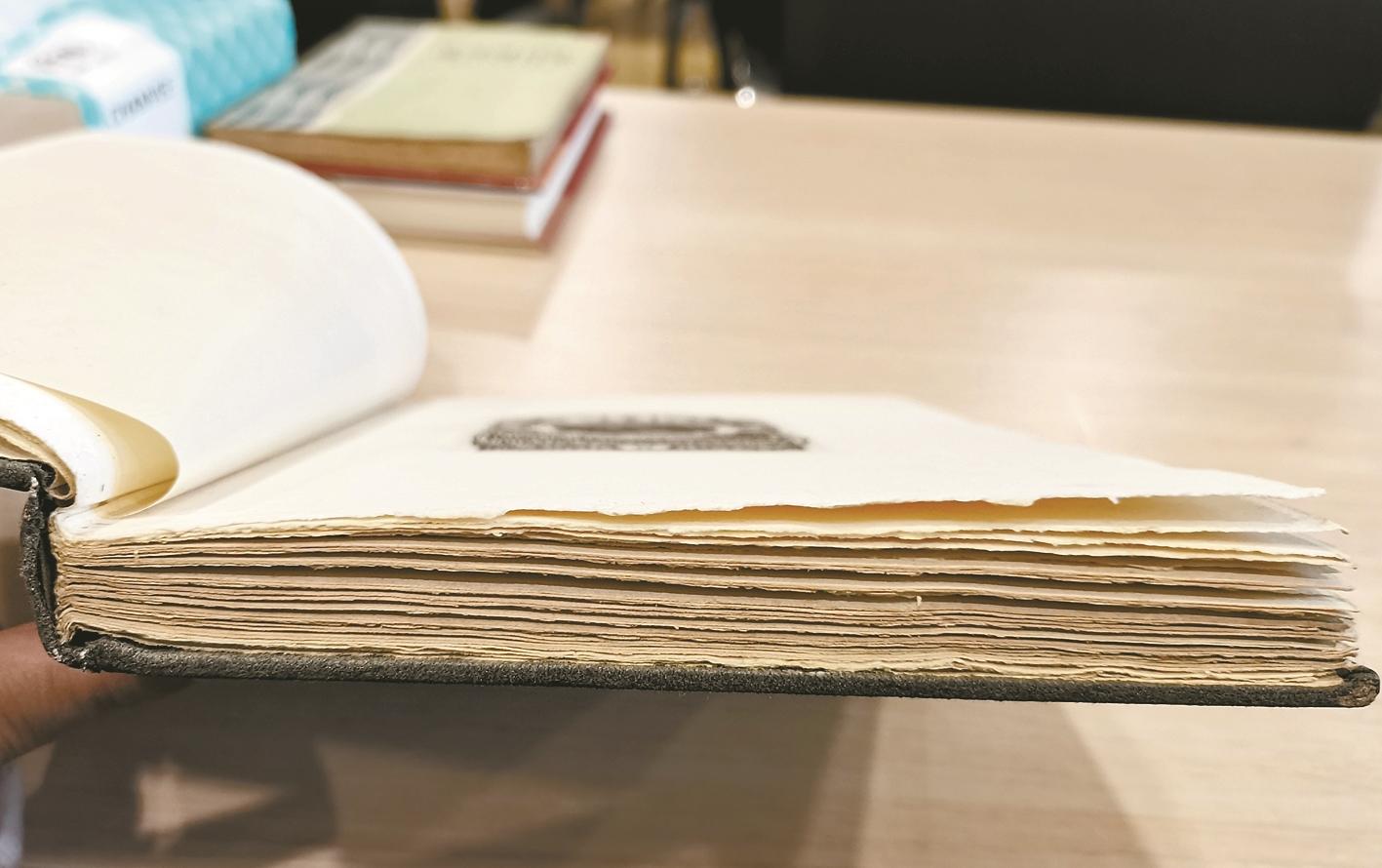

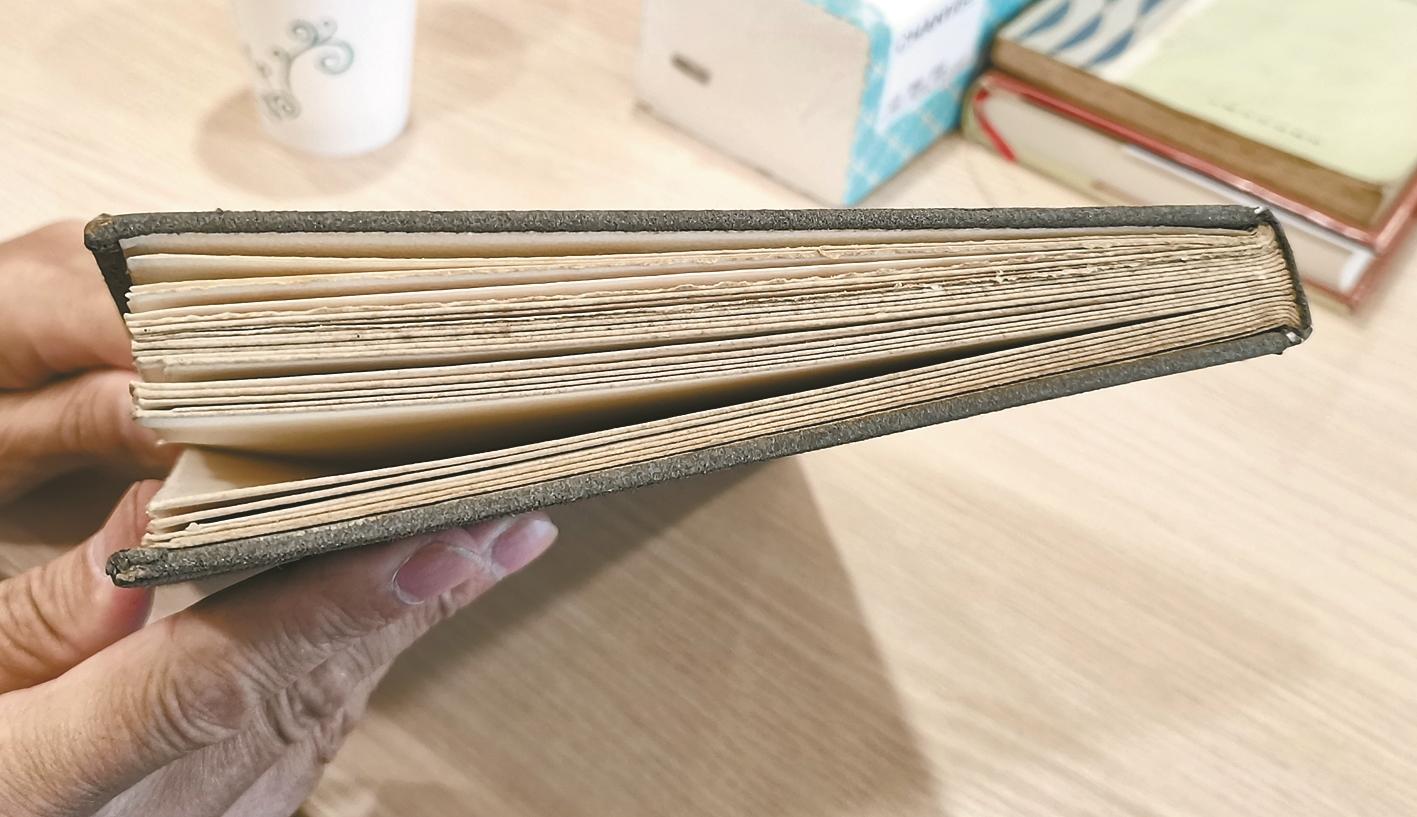

其实,我手中的这本所谓的“毛边书”并非传统意义上的毛边书,正宗的毛边书现在极其罕见,规格是只裁地脚(下切口),不裁天头(上切口)和翻口(外切口)。之所以只裁下切口,是为了使它依旧和普通的书一样能够站立放置,以方便插架。而日本制造的毛边本是三侧都不切的,其实那是因为日本人当初学欧洲人制作毛边书,没有学到家。现在我们国内出版的所谓的“精装毛边书”,虽然三面也没有裁开,但书的下切口依然做平整了。

把这一类书叫作“毛边书”很形象,因为看毛边书,需边裁边看,裁过以后的书页边缘毛毛糙糙的,取名“毛边书”,名副其实,没有任何贬损之意,反而凸显了这类书独具的拙朴、自然、本色之美。

看毛边书时用的裁纸刀也有些小讲究。这种裁纸刀起初是特制的,最早是以牙骨为材料,仔细磨成薄片状的小刀。因为薄,所以便于夹在书中一并附送给朋友,还能兼具书签的作用。据说为了避免刀锋太利而伤手,一般在用它裁纸之前,会用头发在刀口来回先滑上几下。后来的裁纸刀就五花八门了。如今一些出版社出版作为非卖品的限量版毛边书时,比较懂行的就会在书的扉页处粘上一张小书签,到时候读者可轻轻撕下来作裁纸刀用。当然我也看到过有人特意不将毛边书裁开的,这样一种别致的藏品,在收藏者本人看来,是颇有古雅韵味的。

毛边书是舶来品,最早起源于欧洲的德、法、英等国,且制作量很少。比如某一本书的发行量为一万册,那么当时可能就会有一两百本被制成毛边书。这些书并不是用来出售,而是作者拿来在朋友间进行馈赠。因毛边书需一边裁页一边看,赠送的含义就有点检验朋友是不是认真看过自己的作品、是不是自己真正的知音。想来西方人脑子也是简单——就不许人家光裁不看啊!当然,这是玩笑话了。总之,当时毛边书在欧洲贵族间挺流行,渐渐地,在平民读者群体中也开始盛行起来,不久后更是从欧洲流传到日本。

当时,鲁迅先生负笈东瀛,他成了将毛边书从日本带回国的第一人。且鲁迅先生本人极喜毛边书,他坦言:“我喜欢毛边书,宁可裁。光边书像没有头发的人——和尚或尼姑。”他还要求出版社出自己的书时:“别的不管,只是我的译著,必须坚持毛边到底!”事实上,从《呐喊》到《彷徨》,及《坟》《朝花夕拾》等,当初都是出了毛边书的。周作人也曾在《语丝》杂志里撰文提倡毛边书,认为印制毛边书“就是要使自己的书好看些,用刀裁一下,在爱书的人看来似乎也还不是一件十分讨厌的事,至于费工夫,那是没有办法,本来读书就是很费工夫的”。正是由于当时大批具有社会名望的文人的大力推崇,在二十世纪二三十年代,毛边书盛行一时。郁达夫、郭沫若、林语堂、苏雪林、叶灵凤、施蛰存、邵洵美等人也用毛边书的形式出过作品。

但毛边书毕竟是属于小众的,所以后来慢慢消失了。偶尔也有过回潮期,终究只是泛起一些小小涟漪,只有专门的藏书爱好者会收藏几本把玩。

毛边书有它的优点:裁一页看一页,能使人静心阅读;天长日久,书会污损,书边污损尤甚,倘是毛边,裁去其“毛”仍然不损内容;毛边书本身有种朴素天然、不事雕琢的美,体现出别样的文化情趣,反映了文人精神生活的余裕。可以说,毛边书作为时代的产物,记录了中国新文学历史上一幕幕真实的图景。

今天的读书人,如果有机会遇到一本毛边书,不妨一边裁一边看,亲身体验一下前贤读毛边书的风雅感觉。