记者 王晓峰

暑假反诈数据敲响警钟:市反诈中心最新数据显示,与往年同期相比,针对未成年人的电诈案件数量虽有所下降,但总量仍不容小觑。

这是一个信号——越来越多的电诈黑手,正在伸向缺乏防备的孩子。

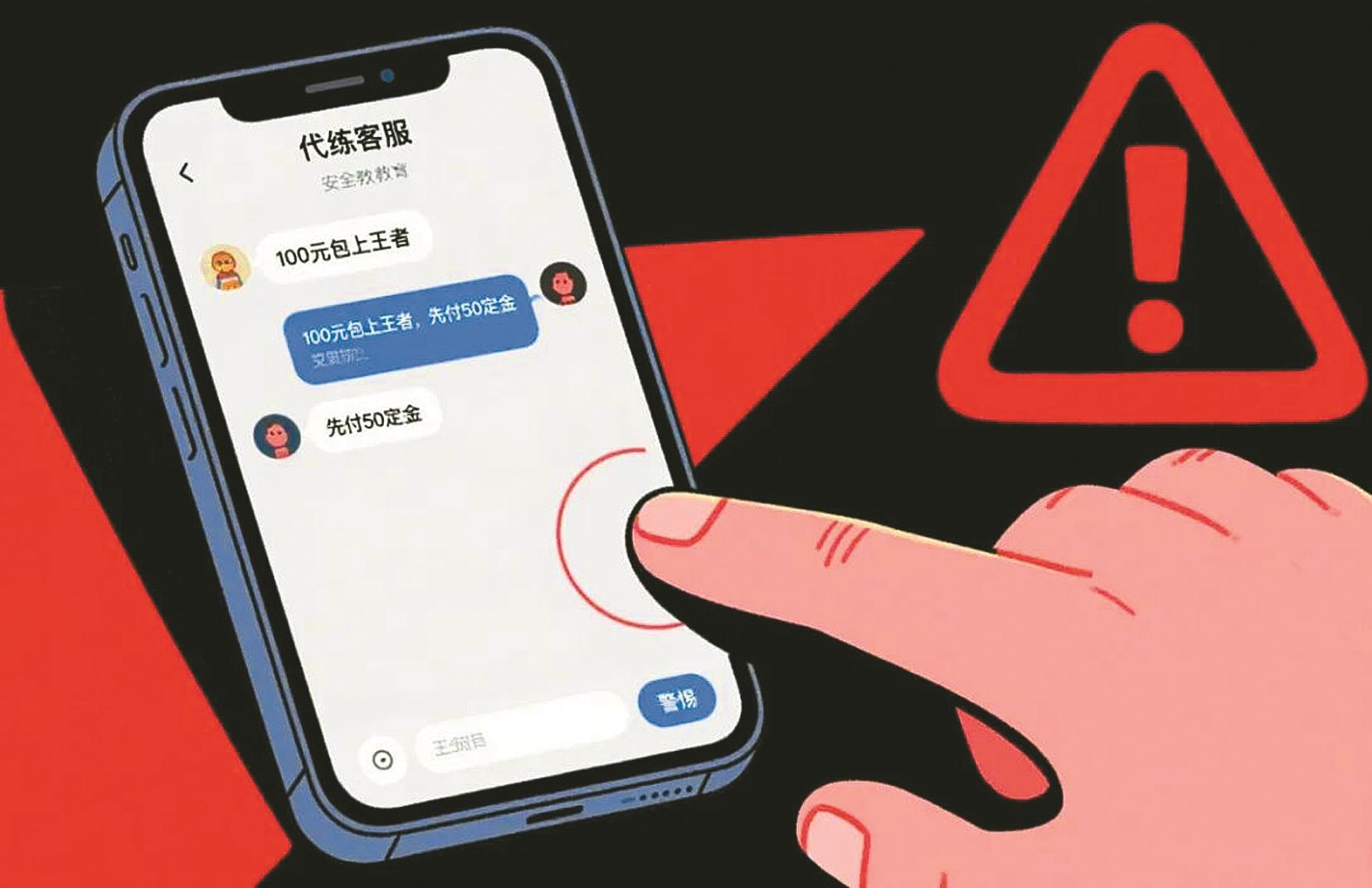

游戏玩着玩着就被骗了

当下智能设备普及,未成年人作为“数字原住民”,虽熟练操作手机、网络,却缺乏辨别风险的社会经验。他们在虚拟世界中畅游,一旦遭遇别有用心之徒,极易在三言两语之间落入对方陷阱。

从相关数据看,今年7月和8月,游戏交易类诈骗持续高发,未成年人占据相当大的比例,其中尤以初中生居多。

值得注意的是,小学生群体在受害人中所占比例也不少。他们所遭遇的骗局以游戏交易类和冒充公检法诈骗为主。市反诈中心相关负责人介绍,小学生被骗案件中,游戏交易类诈骗超过一半,常见手法包括赠送游戏币、装备或“皮肤”,涉及《蛋仔派对》《王者荣耀》等热门游戏。

针对孩子的骗术升级

近两年,针对未成年人的诈骗手段持续“升级换代”,骗局设计愈加复杂、迷惑性更强。如冒充公检法系统工作人员专门针对儿童行骗,就是其中的一种。

今年年初,宁波多地接连发生类似案件:即以“追星”诱骗孩子加入QQ群,然后自称民警的骗子以“涉嫌诈骗”“拘留”“影响父母”等话术威胁恐吓,诱导孩子偷偷使用家长手机转账,并且事后要求孩子删除聊天记录和转账凭证。

不仅如此,不法分子还开始诱骗未成年人成为电诈的“工具人”。镇海区反诈中心近日发布一则案例:11岁学生小圈(化名)在刷短视频时,看到“打电话1小时600元,当日结算”的广告弹窗。出于给游戏充值的需求,他下载了涉诈APP,并在“客服”指引下,使用闲置手机同时接通视频电话和手机通话,充当诈骗通话的“中间人”。所幸反诈中心及时监测到异常,联系其母亲制止了该行为。

“这种操作‘借道’第三方,实现骗子与受害人非直接通话。”市反诈中心相关负责人表示,根据《反电信网络诈骗法》,个人电话卡实行实名制,任何协助诈骗行为均须承担法律责任。若未成年人涉案,虽不予刑事处罚,但家长需要承担相关法律责任和社会责任。

“小反诈先锋”作用不小

电诈黑手正逐渐伸向未成年人,因此,“警校家”联动协同,组队打好这场反诈“团战”,已势在必行。

今年“开学第一课”,江北、镇海、余姚等地公安机关纷纷派出民辅警,入校为孩子们开讲“反诈第一课”。

市教育局与市公安局依托“校警驿站”,建立起“月反馈、季研判、半年调研”工作制度。今年以来,累计召开3次形势研判会,推动各地学校与属地派出所协同开展反诈工作。

各地公安机关还注重对反诈工作中表现突出的师生给予“精神鼓励”。近年来,已有不少学习了反诈知识的学生成功帮助长辈避开电诈陷阱。每一次,民警都会带着特制的奖状和纪念品深入校园,公开表彰这些“小反诈先锋”,让反诈意识根植孩子们心底。