孙仰芳

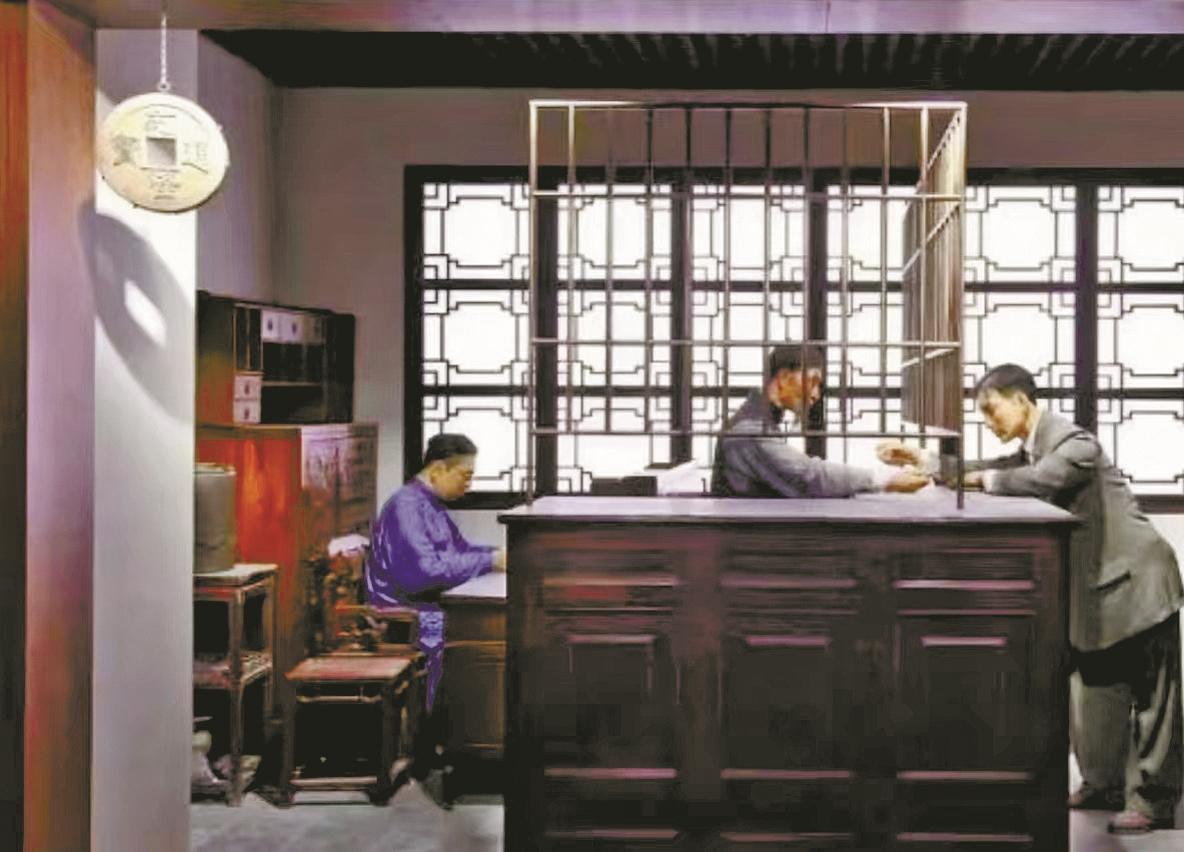

老钱庄的从业人员,分为“内场”与“外场”两种。“内场”以账房先生为首,负责掌管所有账簿清单、编制各种会计总账。接下去就是汇划,司职查核存欠款项、保管票据的进出。还设有通报每日市情的信房、保管钱财的银房,另外再加上客堂及一些打杂、出栈的伙计。而“外场”的领头人则是跑街。

许多年过去了,老钱庄人口里依然流传着这么一句口头禅,“看一座钱庄兴旺不兴旺,要看跑街灵光不灵光”。这跑街的业务,就是专门在外面招揽生意,接洽存款与放贷项目,建立钱庄与客户之间借贷往来关系。别看他们一年四季都在外头跑,店堂里打不着几个照面,可一举一动牵动着整个钱庄的荣辱兴衰。

担任跑街这一职务的人不简单,他们不但要熟知钱庄业务,还要会讲几句外语,能与当时涌入国门的洋行商人打交道、谈生意。这些跑街先生多半来自宁绍两地及苏浙一带对外开放比较早的其他地区,而宁波籍中最富传奇色彩的则是余姚人王槐山。

王槐山出生于1822年,余姚临山人,16岁那年他就跑到上海去学做生意,投身于舅舅陈三余开办的三余钱庄。学徒毕业后,陈三余问他喜欢做什么活计,王槐山回答说要做跑街先生。作为舅舅的陈三余深知跑街这一职务责任重大,可又不好意思驳外甥的面子,只好先让王槐山当一阵“跟跑”(即跑街先生的助手)。哪知几年“跟跑”下来,王槐山居然干得风生水起,不但替三余钱庄赚来不少银两,还在外面结识了不少中外同行,口碑颇为不错。不久后,他就正式做上了跑街先生。

假如把钱庄比作一条汇集银两的大河,那么,跑街先生就是河流的源头。一天,王槐山走在大街上,遇见英国商人麦克利,他是英商德丰洋行的“大班”。大班,是旧时对洋行经理的称呼。由于三余钱庄经常跟洋人打交道,这麦克利先生认识会说外语的王槐山,就把他拉进了街边一家咖啡馆,开口就要王槐山“放”给他三千两银子。

原来洋“大班”麦克利事先得到了一个消息,英商准备在上海创建汇丰银行,他认为这是一个很好的发展机会,想尽快回英国去筹备资金,成为汇丰银行的第一批股东。可是此刻麦克利双手空空,就连回英国的路费都没有着落。于是,他抱着试试看的心情,向王槐山借钱。

王槐山一听被吓住了,三千两银子在当时能开半爿小钱庄。麦克利见王槐山面有难色,就解释道:“密斯特王,不瞒你说,英国汇丰银行马上要在上海开一家分行,这是一个千载难逢的机会,我想回英国去筹备资金,一本万利啊!”对方一番言辞打动了王槐山,让他对这一笔生意产生了浓厚兴趣。是呀,英国汇丰银行的名字如雷贯耳,王槐山知道那是一家世界闻名的大银行,而眼前这位洋“大班”平日又一直笃守信用,不像是个骗子。再说,跑街先生的职责不就是代表他所在的钱庄在外头招揽生意、接洽客户存款与决定放账项目吗?

旧日钱庄的放账贷款主要凭的是信用,具体地说,一切决定于跑街先生对客户的印象及信用评估。于是,王槐山开口问道:“假如我放给你这笔银款,本钱与利息什么时候归还?”对方立即回答:“密斯特王,你放心,少则几个月,多则半年,到时候这三千两银子我一定连本带息加倍奉还,绝不拖欠!”王槐山见麦克利先生话说得这么肯定,他就“OK,OK”点头应承下来了。

那时候,单凭跑街先生的口头约定,客户就可以凭信用填写一纸还款合约取得银款。有时甚至连那一纸还款合约都不需要,跑街先生就能从钱庄里取出银款,用不着去请示老板。当时王槐山心想,这笔生意若是做好了,对三余钱庄来说可谓获利多多,莫失良机呀。隔了一天,他就从钱庄银库里提取出三千两银子,交给了麦克利。

之后,王槐山天天等候着对方重返上海。谁知一转眼过了半年,洋“大班”麦克利依旧杳无音信。不久,到了年终结账时,三余钱庄的账房先生发现王槐山拿去放账的三千两银子至今没有归还,忙把这事汇报给了老板。陈三余听后,勃然大怒。虽说他是王槐山的亲舅舅,但钱庄有钱庄的规矩。王槐山无言辩白,只得卷铺盖走人,返回临山老家。

然而,两年后的一天,一辆华丽的马车停在了三余钱庄的店堂门口,从马车上跳下来的人竟是洋“大班”麦克利。这时,他已在英国募集到了巨资,并且办妥了一切手续,在上海汇丰银行里担任第一批股东,手中掌握实权。

麦克利来寻找王槐山,想要归还那三千两银子的本息。陈三余这才如梦初醒,忙把自己开除王槐山的经过讲了一遍。洋“大班”听后,立刻询问王槐山的去处,又亲自赶到余姚临山把王槐山接回上海。麦克利让他在汇丰银行大堂里任意挑选一个职务,可王槐山还是喜欢做自己原来的营生。他对麦克利说:“我这人在店堂里屁股坐不牢,还是出去替汇丰银行跑跑腿吧!”麦克利一口应承下来,还把银行的库房钥匙也交给王槐山保管。

慢慢地,王槐山发现汇丰银行每天都会有多余的“拆票”不用入库,于是他就趁机把拆票放款给钱庄,并以自己的信用做担保。生意像滚雪球似的越做越大,钱庄与汇丰银行两头都赚了个盆满钵满。

王槐山逝世于1874年,享年52岁。

(本文照片由作者提供)