应敏明

木雕以写实为主。工匠以刀代笔,遵循画稿,对人物、动物、花鸟、博古、山石、树木等的雕琢,无不精细入微。对于“虚境”或者虚实之间的事物而言,画家纸上作画,因为笔墨有浓淡干湿,可着各种颜色,相对好表达。而工匠以木为材,以刀为笔,进行转化则难度大增。可贵的是,传统木雕的云纹、水纹、风纹等“虚境”的呈现,经过千百年的提炼,已形成一套程式化的纹样系统。

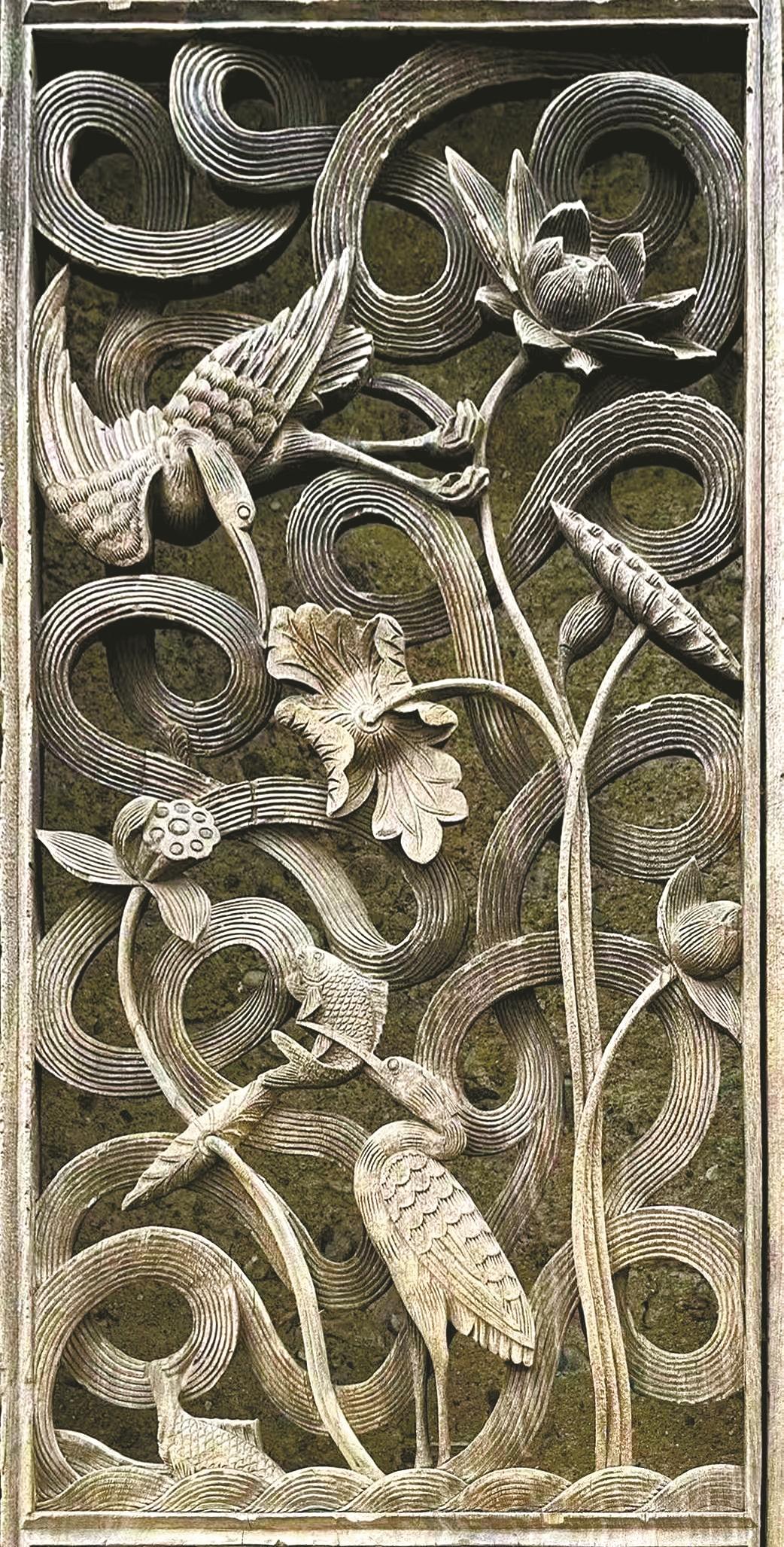

在东阳,笔者看到一套清代木门,门芯雕刻“水禽鱼乐图”,画面上鱼翔浅底,鹭鸶栖息,荷花欲放,水则成野藤状,缠缠绕绕。这是笔者看到表现水最为生动的传统木雕作品之一。还有些木雕在表现水时,不雕琢水纹,而是雕刻上一叶小舟或几条鱼。更巧妙一些的是,利用木板原始纹理不事雕琢呈现水纹。作家张忌小说写得精妙,收藏也很有心得。他收藏的三块甬作清代榉木床花板,画面是江南水乡意境,雕刻有山、有居、有舟,唯独没雕水纹,而是利用榉木板似水流的天然纹理,“未雕胜有雕”,效果佳。

相较于有形的流水,虚无缥缈的风对工匠而言是更大的挑战。聪明的古代工匠,以其独特的木雕艺术语言和表现手法,将自然界中最为虚无缥缈的风凝固在坚实的木质之中。工匠深谙“吴带当风”的美学原理,因物见风。最常见的表现手法,比如人物衣袂的飞扬、美髯的吹动、弯折的竹枝、翻卷的荷叶、摇曳的柳条等,这些都成了风在木板上的视觉代言。甬上吉木堂收藏有一套四片“风雨欲来”木雕板,其中一片花板上的大树、船帆等都向一个方向倾斜,湖边山径上一人骑马顶着风雨躬背前行,风之急呼之欲出。

木雕对雨这一自然现象的写实刻画更精妙,使其形态像牛毛、像花针、像细丝。更重要的是工匠用“以实写虚”的高超智慧,创造出“观木如听雨”的独特审美体验。主要通过被雨水浸润的物象暗示雨的存在:如雨中植物——下垂的竹叶、低垂的荷花;雨具意象——如蓑衣、油纸伞、斗笠在特定场景中的呈现。这一切为观者留下了想象空间,也是中国传统文化中留白意味的体现。

云纹在传统木雕中是常见的吉祥题材。传统木雕中的云纹已形成丰富的象征体系,“如意云头”呈灵芝纹或蘑菇状,象征吉祥如意;“流云”绵延不断,寓意福泽绵长;“团云”呈团聚状,代表家庭和睦。在宗教题材中,佛教的“宝相云”庄严肃穆,道教的“逍遥云”自由飘逸,儒家的“祥瑞云”中正平和,各具特色。嵊州和甬上浅浮雕适合表现薄云淡雾,工匠通过极浅的刻痕和微妙的起伏,营造出云烟氤氲的艺术效果,如甬上吉木堂收藏的一对甬作乾隆榉木大橱,两对门面通体浅浮雕云蝠纹。

再说传统木雕对音乐主题的表现,匠人们通过高超的雕技,捕捉流动的音乐瞬间,创造出“目视心想”的审美体验,蕴含着“大音希声”的哲学智慧。表现音乐最直接的方式莫过于精细刻画乐器本身。佛教造像中的“伎乐天”手持各种乐器,其雕刻之精微令人叹服。东阳木雕中的“十八罗汉”题材,常出现持琴罗汉形象。匠人不仅准确表现古琴的七弦、十三徽等,更通过琴身与僧袍衣纹的动静对比,暗示琴音的流动。笔者收藏的一块花板,工匠在三件乐器围边雕上律动的线条,以此表现乐声。

传统木雕戏曲题材的骑马,也会采取“虚境”的表现艺术,一般“以鞭代马”,正手握鞭柄表示常态骑行,反手握鞭柄暗示紧急情况。笔者收藏的一块甬作花板“萧何月下追韩信”,只见萧何反手握马鞭,身体前倾,画面上无马,却将骑马追赶的紧迫感表现得淋漓尽致。

工匠对着一块木头,用一把刻刀,镌刻无形的风雨、流动的云水、缥缈的音乐。木雕的“虚境”表现,是工匠的心意与自然万象相遇,折射出中国传统文化中“观物取象”“立象以尽意”的深邃美学思想。