高路 何毓峰 黄银凤

2025年,我们迎来了中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,也迎来了宁波地方党组织建立100周年的光辉节点。

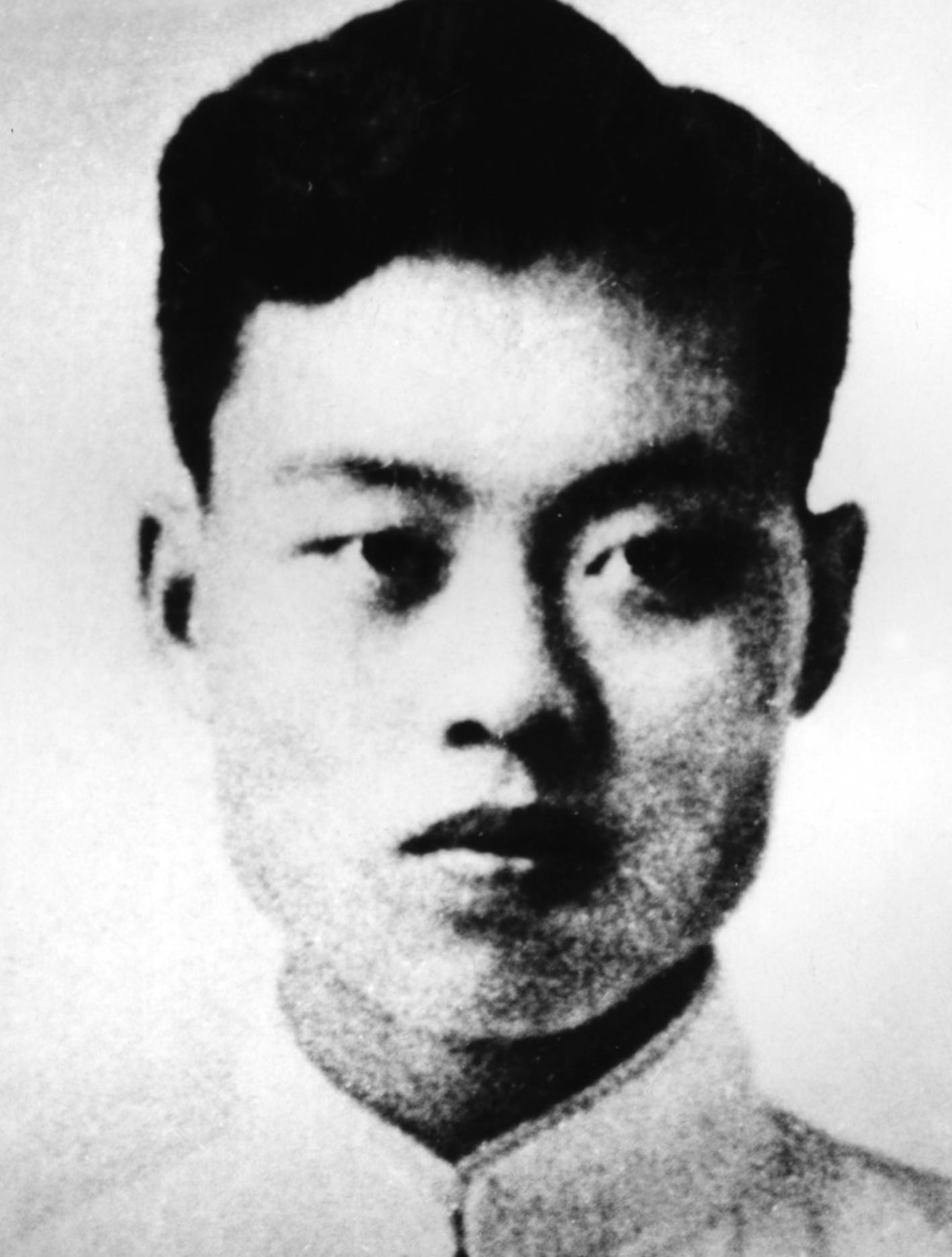

在宁波党组织百年风云中,“朱镜我”的名字,与一次力挽狂澜的“重建”和一个伟大根据地的“奠基”紧密相连。让我们穿越历史的烟云,去追寻这位从鄞江畔走出的革命者,回忆他如何在至暗时刻为四明大地重新点燃革命之火。

临危受命:一位理论家的逆行与回归

历史的时针拨回到1932年,对于宁波的中共地方党组织而言,那是一段严酷的岁月。1927年,中共宁波地委遭到严重破坏,被迫中止活动。从1927年11月到1932年4月,宁波地方党组织历经6次破坏、5次重建。1932年,由于叛徒出卖和敌人的疯狂围剿,宁波党组织被破坏殆尽,活动几近中断,革命的星火在四明大地上暂时黯淡。此后的5年间,无数革命者在黑暗中苦苦求索,期盼着组织的召唤与黎明的曙光。

这束光,在1937年的秋天,从黄浦江畔照向了三江之口。而带来光的人,正是原中共上海中央局宣传部部长朱镜我。

此时的朱镜我,早已是党内一位卓有成就的理论家和宣传战线的领导者。因其卓越的理论水平和革命热情,1928年5月,朱镜我经党中央批准,光荣地加入了中国共产党。

此后,朱镜我在党的文化和宣传战线上屡担重任,先后担任中共中央文委书记、江苏省委宣传部部长、中国社会科学家联盟第一任党团书记、中国左翼文化总同盟党团书记等职,成为左翼文化运动的核心领导人之一。1933年,党中央机关迁往江西苏区,次年,他被任命为上海中央局宣传部部长,参与领导了极端艰难的白区地下斗争。他曾受命安排陈赓与鲁迅的秘密会面,在党的历史上留下一段佳话。

1935年,由于叛徒出卖,上海中央局遭到严重破坏,朱镜我也不幸被捕。在狱中,他坚贞不屈,与敌人巧妙周旋。直至1937年6月,经党组织全力营救,身患严重胃病的他才得以获释。

刚刚出狱的朱镜我,身体极为虚弱,经常大口吐血,但他心中燃烧的革命火焰愈发炽热。他没有选择留在杭州妻子处安心养病,而是将目光投向了最需要他的地方——故乡宁波。他毅然决然地选择了一条“逆行”之路,回到家乡宁波,去完成一项几乎“从零开始”的艰巨任务——重建被破坏殆尽的地方党组织。

这不仅是一次地理上的回归,更是一次精神上的淬炼。意味着朱镜我将脱下西装,换上布衣;将离开大上海的理论战场,深入宁波情况复杂、危机四伏的实践一线。这份选择,需要的不仅是智慧,更是将个人安危置之度外的巨大勇气和对党无限忠诚的坚定信念。

观音庄的星火:一个支部的诞生与燎原

1937年9月下旬的鄞东观音庄,一个地图上毫不起眼的小村落,注定要被宁波的革命史所铭记。

就在一间普通的农舍里,一盏昏黄的油灯下,几位面容坚毅的同志围坐在一起,为首的正是风尘仆仆从上海赶回家乡的朱镜我。在他身边,是鲍浙潮、竺扬、陈秋谷、周鼎等同样心怀革命理想、但已失去党组织关系的共产党员。他们的心情是复杂的,既有与组织重新取得联系的激动,也有对未来斗争艰巨性的清醒认知。

这次会议是在极其秘密的情况下召开的。在朱镜我的主持下,会议作出了一个历史性的决定——成立“中共宁波临时特别支部”,并推举朱镜我为书记。这个在当时看来规模微小的支部,如同一颗被重新引燃的火种,宣告着宁波党的活动在中断5年之后正式恢复。

星星之火,可以燎原。观音庄会议之后,朱镜我立刻投入紧张而有序的工作中。同年10月,他亲赴上海八路军办事处,通过潘汉年与上级党组织接上了关系。很快,上级党组织批准建立“中共浙东临时特别委员会”,仍由朱镜我担任书记。从此,宁波乃至浙东地区的革命斗争,有了统一的、坚强的领导核心。

当时,党的活动经费极为困难,朱镜我本人因没有社会职业,生活也很拮据。他毅然回到鄞县朱家峰老家,将祖上留下的10多亩土地全部抵押变卖,所得款项一部分作为党费,一部分用作革命活动经费。他还将家中家具变卖,以供穷人家的子弟上学。他对乡亲们说:“共产党总要兴旺起来的,大家要办好事。”这种毁家纾难的无私奉献精神,展现了一位共产党员的高尚情操。

在国共第二次合作的抗日民族统一战线背景下,朱镜我领导下的浙东临时特委,以极大的政治智慧和灵活的斗争策略,迅速打开了局面。他们倡导并协助地方爱国青年建立了“飞鹰团”等抗日武装团体,组织战时政治工作队,深入城乡各地,广泛宣传中国共产党的抗日救国主张。一时间,宁波地区的抗日救亡运动风起云涌,党的政治影响力空前扩大,为后来浙东抗日根据地的建立,打下了坚实的群众基础和组织基础。

从一个仅有数人的秘密支部,发展到领导整个浙东地区抗日救亡运动的核心,朱镜我以其卓越的组织才能和坚定的革命意志,完成了这次堪称奇迹的“奠基”。他不仅是宁波党组织的“重建者”,更是浙东革命新局面的“开创者”。

以笔为枪:一位革命家的思想与锋芒

朱镜我不仅是一位行动的巨人,更是一位思想的先驱。宁波帮博物馆正在策划的“四明丹心——抗日战争中的宁波印记”特展,展出了几件与他相关的展品,无声地诉说着一位共产主义斗士的革命风采。

一支派克钢笔,静静地躺在展柜里,它是朱镜我无声的战友,也是他思想的锋刃。在民族危亡之际,朱镜我深刻地认识到,抗日斗争不仅是军事上的较量,更是思想上的较量。在那些艰苦的岁月里,我们完全可以想见,朱镜我就是用这支笔,在昏暗的灯光下起草了无数份党的文件,撰写了一篇篇唤醒民众、宣传抗日的文章。这支笔,见证了一位理论家如何将深邃的思想转化为指导革命实践的磅礴力量。它所承载的,是一位革命者“以笔为枪”的文化自信与战斗豪情。

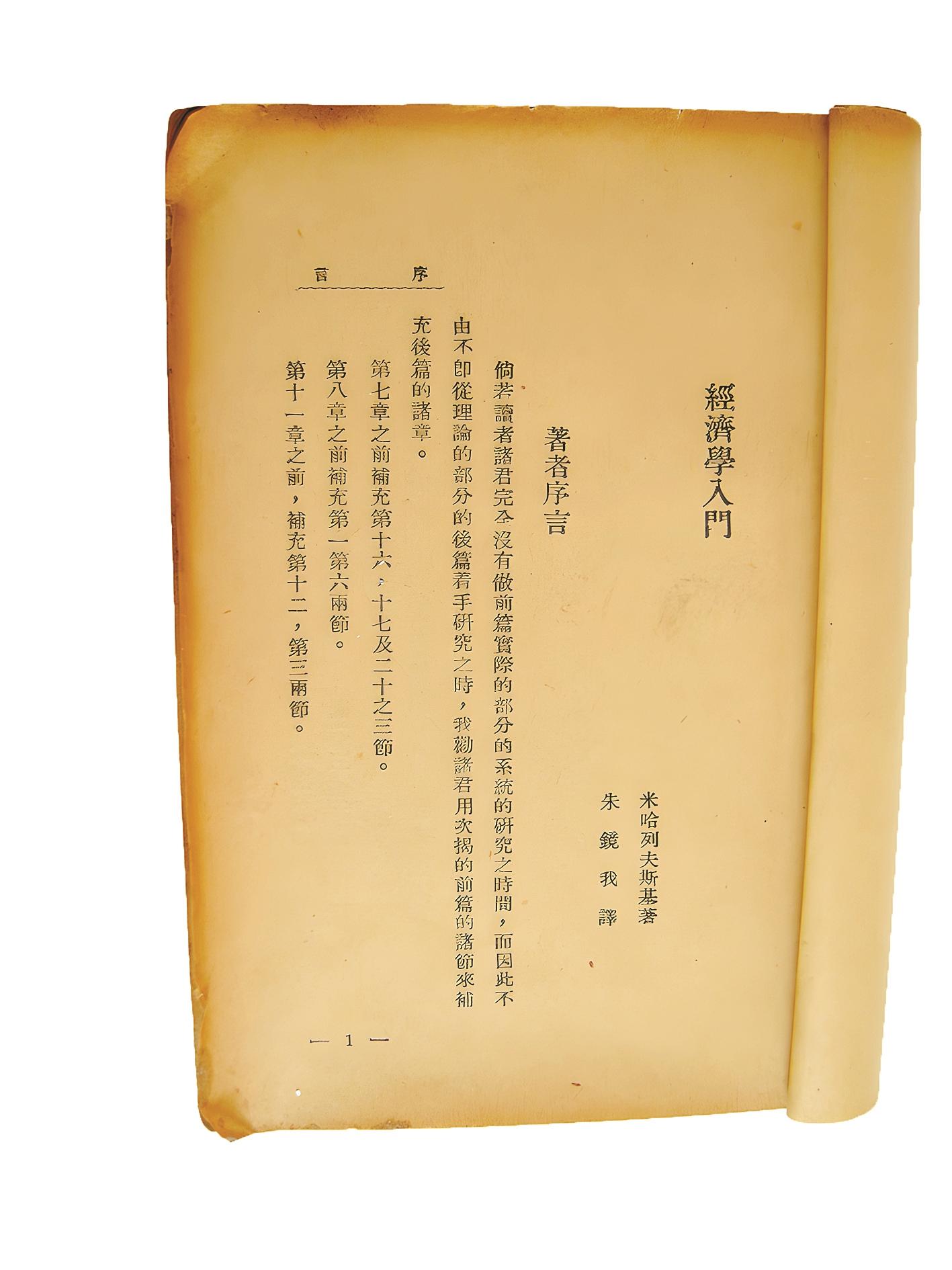

展柜中的一本《文化批判》创刊号,则展现了他作为宣传家的理论高度。1927年,从东京帝国大学社会学系学成归国的朱镜我,选择投身于中国革命的文化浪潮中心——上海。他加入了左翼文化团体“创造社”,主编《文化批判》月刊,以“雪纯”等笔名发表大量文章,批判投降主义、亡国论等错误思潮,宣传马克思主义文艺理论,提出“无产阶级革命文学”的口号。他翻译的恩格斯名著《社会主义从空想到科学的发展》,成为我国最早的全译中文单行本之一,为传播马克思主义作出了开创性的贡献。

展柜中有一张朱镜我身着新四军军装的留影,镜头前的他目光沉静而坚定。照片定格了他短暂而光辉的一生。1938秋,在完成重建浙江党组织的任务后,他被调任新四军政治部宣传教育部第一任部长。1941年1月,在皖南事变中,朱镜我在突围时壮烈牺牲,时年40岁。

朱镜我烈士虽然过早地离开了我们,但他亲手点燃的革命火种,在四明大地上熊熊燃烧,最终汇成了燎原之势。他重建的党组织,成为后来闻名全国的十九个解放区之一——浙东抗日根据地的领导核心。这片英雄的土地,成为插入敌人心脏地带的一把尖刀,有力地支撑了全国的抗日战争。

今天,位于宁波市鄞州区横溪镇金峨村朱家峰的朱镜我党史教育基地有一座名为“雪纯”的烈士纪念亭。亭柱两侧,镌刻着一副对联:“为真理四处奔波宣传马列,誓抗日皖南突围捐躯祖国”。这22个字,精确地概括了朱镜我烈士的一生,生动还原了他作为一名以笔为刃的文化战士的光辉形象。

百年风雨,百年辉煌。从1925年宁波地方党组织诞生,到朱镜我等革命先辈力挽狂澜重建组织,再到浙东抗日根据地的浴血奋战,直至今天现代化国际港城的壮丽画卷,一条红色的根脉始终贯穿其间。

“四明丹心——抗日战争中的宁波印记”特展将于9月1日在宁波帮博物馆正式开展。此次展览不仅汇集了中国共产党领导宁波人民英勇斗争的史迹,也展现了宁波籍海内外人士投身救亡的赤子丹心,旨在生动诠释“宁波是一个英雄的城市”这一光荣论断。

让我们一同走进宁波帮博物馆,从一件件历史的物证、一封封烽火中的家书、一张张坚毅的面庞中,去触摸那段峥嵘岁月,感受这座英雄城市的脉搏与温度。