陈金裕/文 顾萍/摄

象山高湾的13万株枇杷成熟之时,累累金果压弯枝头,山风拂过,清甜果香渗入肺腑,这是山野草木对高湾人的慷慨滋养。这份滋养,最终凝结于那一盏盏温润如玉的枇杷膏中。枇杷膏不仅是祛病强身的良药,更是一场关于生命回甘的深刻哲思。

李时珍在《本草纲目》中记载,枇杷叶可“治肺胃之病”,取其下气之功。而高湾精选的白沙枇杷,果肉细白如玉,汁水丰沛清甜,其甘酸凉润之性,有润肺、生津、止咳之效,早已成为入药熬膏的上上之选。

这甜润膏浆的诞生,是一场与时间、火候共舞的古老仪式。采摘上好的白沙枇杷,经拣选、清洗、剥皮、去核,一丝不苟地取其精华,然后,将捣碎磨浆、滤去杂质的清亮汁液倾入铁锅中。熬膏之难,首在火候的驯服与心神的凝聚。初时,猛火催沸,待汁浓则需“顿火转火”。收汁时则如安抚幼兽,以文火柔柔煨着。至加老冰糖时,火苗更要温顺如初春溪流。其间,“顿锅去杂”“发锅压火”“抢锅挑丝”等手法变换,须精准如月下独舞。

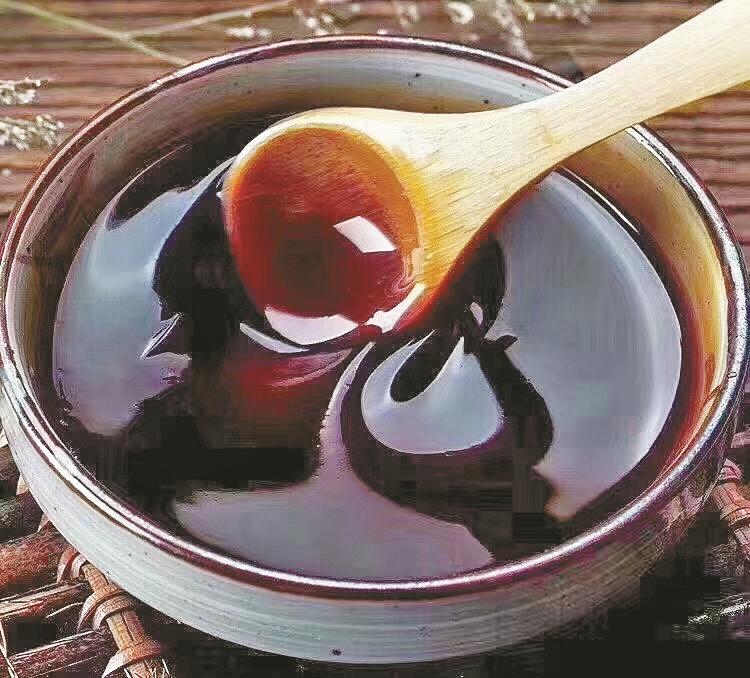

熬膏人须臾不离锅中翻滚的汁液,昼夜不舍地守候,只为等待那决定性的时刻。汁液浓缩至蜜,能“挂旗”,沿勺缘形成小旗状,可“拔丝”,挑起膏体拉出细长不断的丝。这最终凝成的琥珀色膏体,浓稠似蜜,是枇杷精华与光阴、心力共同淬炼的结晶,是草木在火候与时间共舞中升华的“精魂”。高温分解纤维,释放易吸收的小分子;持续熬煮促使果糖转化,形成醇厚风味;老冰糖的加入,不仅调和滋味,更有润肺补中、和胃润燥功效,与枇杷相辅相成。其浓稠质地,正是枇杷膏能长时间附着于咽喉黏膜、形成保护层、持续发挥滋润修复作用的物理基础。

这些凝结着时光与匠心的琥珀色膏体,浸润着高湾人的生命记忆。村中女子顾萍,自小便看着它在灶火中诞生。祖母、母亲的手,在蒸腾热气里翻飞如蝶,将枇杷果的精华细细熬煮成家中老少抵御咳嗽、咽喉不适的温润良伴。她曾将枇杷膏分赠给咳嗽的学友同事,知悉他们愁眉舒展、喉间清亮,心底便悄然生出一份澄澈的欢喜。

世事如风,母亲猝然离世,痛楚如粗粝砂石反复摩擦。在悲伤的尘埃里,顾萍默默捡拾起母亲遗留的技艺,将沉甸甸的思念倾入那口铁锅中。灶膛里的火焰照亮前路,从家庭小作坊起步,发展成农业科技公司,承载着记忆的炉火,终究未曾熄灭。

顾萍深谙薪火相传的责任与使命。她将技艺传授给年轻人,在言传身教中,让古法技艺如山中清溪汩汩不绝。山道弯弯,小小瓷瓶里的枇杷膏盛着高湾的甜意渡海过山。离乡的象山人,行囊里总要塞进几瓶枇杷膏,“带着老家的山水与儿时的日子出门”。人们所尝,何止是润喉止咳的膏浆,那黏稠的琥珀色里,沉淀着山野的魂魄、故土的滋味,沉淀着草木荣枯间那份温热的生之执念。

高湾枇杷膏,这在山海烟火中淬炼的琥珀琼浆,其价值早已超越一味良药。它是《本草纲目》智慧在当代灶火中的鲜活延续,是古法匠心的虔诚守护,更是高湾人面对生命无常,以执着与热爱熬煮出的“生之回甘”。

品尝一盏,喉间清润之际,心灵亦仿佛被山野清风、灶膛暖光、故土滋味悄然熨帖。