楼世宇

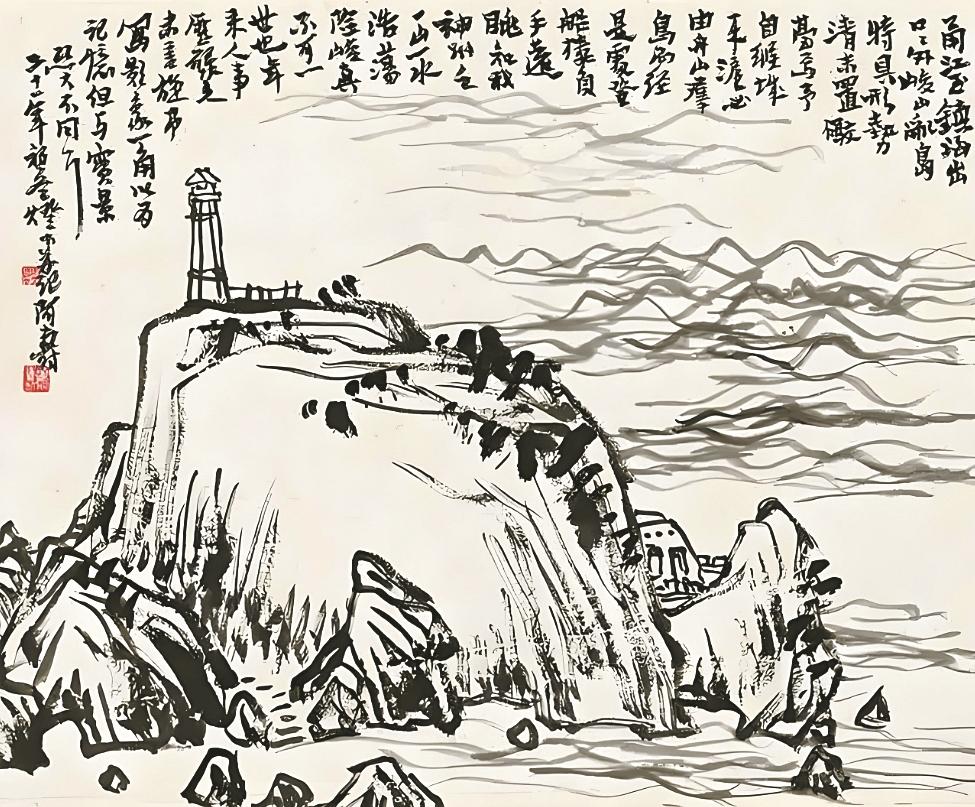

日前,中国美院教授林海钟点评潘天寿先生两幅旧作的视频在绘画圈内流传。这两幅作品都是山水画,其一是作于1959年的《秦皇岛图轴》;其二是描绘宁波镇海招宝山的《甬江口炮台图》册页,作于1932年。两幅画作中尤其是《甬江口炮台图》,带有鲜明的潘天寿早期艺术风格,体现了一代大家在山水画上积极探索的精神。

一

潘天寿的山水画,画得最多的除了雁荡山和天台山,就是他家乡宁海的雷婆头峰,而画宁波其他地区的,不算多见。可以说,《甬江口炮台图》也见证了他对宁波山水风光的独特感受。

潘天寿(1897年—1971年),出生于宁海北郊冠庄村。1920年从浙江省立第一师范学校毕业后,潘天寿先是在宁海和安吉的高小任教。1923年受聘于上海民国女子工校和上海美专,在沪上,他结识了吴昌硕、王一亭、刘海粟、黄宾虹、吴茀之、朱屺瞻等一批名家,交流画法和理念,画风受到吴昌硕影响,逐渐改变了原来一味霸悍、恣肆放纵的风格,转向古拙倔强、稳定沉着。

1928年,蔡元培在杭州创办国立艺术院(今中国美院前身),以林风眠为校长,潘天寿应聘担任国画教授,同时兼着上海美专、新华艺专和昌明艺专的课,经常往返于沪杭之间。

作为国画宗师的潘天寿,很早就体现出在艺术领域的非凡气质。1932年,由35岁的潘天寿倡导,在上海成立了“白社”国画研究会,成员有五位,除了他,还有诸闻韵、吴茀之、张书旂、张振铎。研究会主张以“扬州画派”的革新精神重振中国画,注重独特性和创造性。这一来,潘天寿去往上海的次数更加频繁。

《甬江口炮台图》就画于这一年初冬,潘天寿从宁海出发,取道宁波,坐轮船赴上海。在镇海甬江口,眺望对面招宝山上的炮台,有感而作。

潘天寿在画的题记中说:“甬江至镇海出口,口外峻山乱岛,特具形势……予自缑城(宁海)来沪,必由舟山群岛而经是处。登船楼,负手远眺,知我神州之一山一水,浩荡险峻,真不可一世也。年来人事历碌,久未言旋,即写影像一角,以为记忆。”

二

同一片山水,在不同的人眼里,自有不同的风景。潘天寿显然是被眼前的景象震撼到了,他感受到的是这片山水的“浩荡险峻”“不可一世”。一个画家,怎能放过喷薄而出的激情?他把所见所感捕捉了下来。画中,一块如山的巨石作为画面主体,山顶是一座耸立的瞭望塔,炮台位于右下角的石缝中,茫茫海水以颤动却硬朗的笔触勾勒。用林海钟的话说,笔力雄健如钢丝一般,堪称魂骨。

创作《甬江口炮台图》,潘天寿采用的是焦墨手法。墨色变化很少,除了表现海水的线条尚显湿润之外,其余皆为浓墨焦笔。这种画法,起源于明清之际,为八大山人朱耷所常用。

早在宁海读私塾时,潘天寿对中国画的接受就如饥似渴。文章日课之外,他喜欢写字,热衷于临摹《三国演义》《水浒传》等小说插图。读高小时,一次偶然的机会,他得到一本《芥子园画谱》,如获至宝,从此心摹手追,打下了良好的基础。

1915年至1920年在省立一师读书时,图画老师李叔同对他青睐有加。尽管李叔同本人学的是西画,留学日本期间接触的也多是西洋艺术,但非常尊重潘天寿对民族传统绘画的热爱,“放任”他自由作画的同时,给予必要的匡正。在李叔同的熏陶下,潘天寿具有了开阔的视野,他在中西艺术的比较中认识到了中国画的独特价值。校长经亨颐的教育救国思想,则使潘天寿后来以振兴民族艺术为己任。而经亨颐兼收并蓄的包容思想,更使潘天寿像海绵一样吸纳历代中国绘画的精髓。以八大山人、石涛为代表的清初“四僧”,给了他无尽的养分,他尤其把八大山人视为导师。

《甬江口炮台图》中,能看到潘天寿受八大山人用笔的影响。中国画最强调笔墨,但《甬江口炮台图》突出的是用笔。这幅画中,很少有中间墨色的过渡,焦墨与白纸的对比极其强烈。这种做法也对画家提出了一个难题:缺乏浓淡墨色的过渡,画面的空间纵深如何体现?潘天寿的解法很简单,在简笔勾勒的同时,以少量刚劲的皴擦,来体现画的透视效果。而且,坚持传统为本的潘天寿也不太在意焦点透视,他认为,“绘画终为平面之艺术,唯立体是求,亦不过执其一端耳”,显然他的兴趣就在于二维平面。这也正反映了他对八大山人艺术的追捧。

这一特征,也体现在潘天寿同时期创作的《青绿山水》《江洲夜泊图》等作品中。比如他在《青绿山水》中的题跋:“苦瓜佛(指石涛)去画人少,谁写拖泥带水山。”他注重的是“强其骨”。

从中可以看出,三十多岁的潘天寿,已在大胆尝试对中国画传统的改变,并由此形成强烈的个人面目。就像他倡导的“白社”的建社纲领,以“扬州画派”的革新精神重振中国画,而扬州画派,与“四僧”的精神又是一脉相承的。

三

中国画也强调虚实,即以“虚”(空白、稀疏)与“实”(细致、密集)的辩证关系,营造气韵流动的意境,达到“无画处皆成妙境”的效果。后来,潘天寿在给浙江美院(今中国美院前身)学生上课时,屡次以《甬江口炮台图》为例,说:“虚从实而来,实从虚而来。老子有言,‘知白守黑’,即知道白,黑才能守牢。一般人布局只知道布实,而忘却了布虚,在布实的时候,就要布虚。”可见,这件作品成为潘天寿实践中国艺术精神的一个范例。

潘天寿在该画题记的最后说:“但与实景恐大不同耳。二十一年初冬,灯下并记。”“与实景恐大不同”体现的是中西绘画的一个迥异之处。中国画采用的不是油画那种对景写生的再现手法,而是深入观察自然并默记于心后的表现手法,亦即所谓的“澄怀味象”。唐代张璪提出的“外师造化,中得心源”这一观念,成为千余年来山水画创作的圭臬。这是画家对大自然“饱游饫看”之后的理解,画的是心中的自然,而不只是眼中的自然,带有更强的情绪色彩。

镇海口,浙东咽喉,据山控海。招宝山、金鸡山上,炮台静穆肃立。数百年来,以钢筋铁骨,守一方平安。在纪念中华民族御外敌、抗强虏不屈历史的今天,观潘天寿先生的《甬江口炮台图》,不由得令人升腾起壮怀激烈的情感。

正巧看到宁海诗人陈剑飞的诗《读潘天寿〈甬江口炮台〉画题》,他写道:“潘天寿用焦墨画山,淡笔卷浪。整座山当炮台,瞭望楼矗立。像一根长长的炮管伸出,注视远洋。铁壳炮座,在山脚下屡经战火。硝烟充满画面,比墨色更黑。万夫莫开,不可一世险峻……”四明山水的浩荡雄浑,与中国艺术独特的感染力,经大师之手笔,更显得不同凡响。(图片由作者提供)