孙仰芳 文/摄

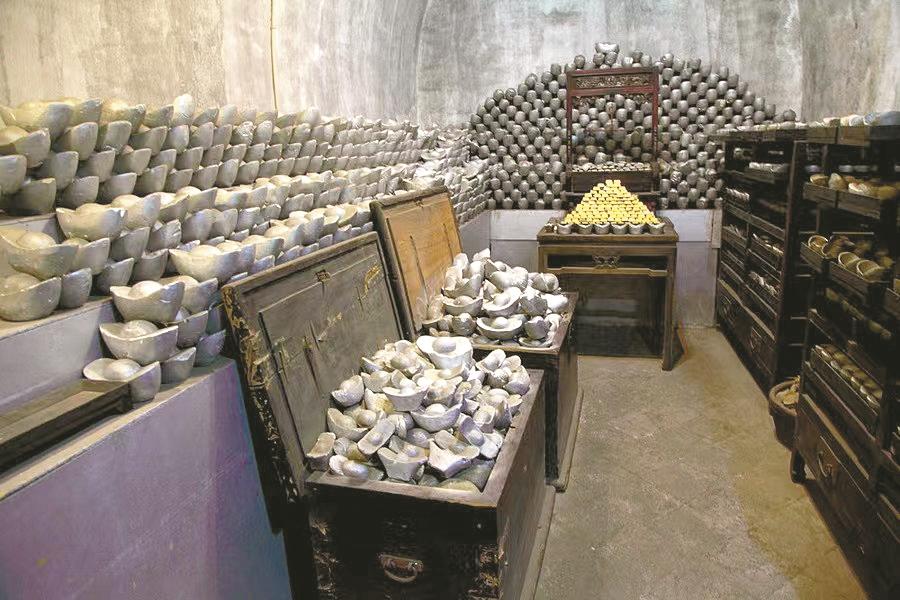

我国金融业有一个银元时代,时间大约从清道光年间开始。1840年鸦片战争之后,大量的墨西哥银元涌入我国,市场上出现银锭、铜钱与墨西哥银元混用的局面。这种墨西哥银元正面印有鹰隼,故又称“鹰洋”。到了清光绪十三年(1887年),两广总督张之洞看到市面上“鹰洋”交易量已超过了银锭与铜钱,两次上奏折给朝廷,要求自制银元,并提出向洋人购买造币机器。朝廷准允了他的奏折,两年后张之洞在广东试制出了第一批大清银元,每枚银元均重七钱二分,比“鹰洋”略轻一点。大清银元中间是一条气势威武的蟠龙,俗称“龙洋”或“花边钱”。

据史料记载,当年钱庄行业所获利润,一半来自收取大小客户存款、承做各项放账后获取的利息差价,另一半来自银元与银锭、铜钱之间的兑换。用一句金融业的行话讲,即赚取“洋厘”与“银拆”这两项收益。虽说兑换手续费通常只在“几厘”范围内波动,但积少成多,这一项收益也是很可观的。然而,逐利之徒也接踵而来,市面上很快出现了各种类型的假银元,以浑水摸鱼手法进行蒙骗。那些造假者动足脑筋,不但把银元弄薄变小,还往里面掺入铜、锡、铅等金属。这使钱庄业面临一场严峻挑战,该如何去识别真假银元?

清光绪十八年(1892年),一个小后生从宁波慈城走出,到上海的协源钱庄当学徒。老钱庄大多“藏”在热闹街区的小巷里,四面围着高高的马头墙,用一色的青砖砌成,大铁门上镶有青铜门环。这个小后生当年才15岁,刚进入钱庄,就被店堂里的情景震惊了。眼前依次可以看到会客室、账房间及正厅客堂里摆着的那张曲尺形的红木柜台。红木柜台是钱庄里最为醒目的标志,它比当铺的柜台低,却比商店的货柜高。柜台内外的人,可以面对面瞅着说话,用不着踮起脚尖来。

柜台里的内掌柜,仿佛一年四季都穿着一件黑颜色的绸布长衫,脸上很少露出笑容,眼睛也从来不往客人脸上看,只是死死地盯牢自己手里捏着的银元。他用左手拇指尖和中指尖捏住—枚银元的中心,再用右手持另一枚银元去敲击它的边缘,银元迸发出“嚓叮叮、叮叮嚓”的声响,内掌柜侧耳倾听……小后生忍不住走了过去,脱口问道:“您老在听什么?”内掌柜闻声扭过头来,笑着说:“我能从这声响中听出银元的真假。”“啊,这太神奇了!”小后生惊讶地张大了嘴巴。从此之后,他一有空闲时光,就会跑到那张红木柜台跟前去看内掌柜敲击银元,很快,他也掌握了这一绝技。

不久后,聪明的钱庄人想出了一套用敲打银元来辨别真假的方法。他们伸出一只手掌,把收进来的银元在掌心上一一排列整齐,先观察银元的大小厚薄,接着就抖动手掌,把银元依次“叮叮嚓嚓”敲打一番,然后散落到那张曲尺形的红木柜台上。声音明亮悦耳的,叫“响板”银元;声音低哑沙涩的,表明内中掺入了杂质,叫“哑板”银元。真与假,就在一瞬间变得分明了。

有一天,协源钱庄的大老板从会客室里出来,抬头看到这个小后生久久地站在红木柜台跟前,就停住脚步,用略带责问的口吻说:“这里是你待的地方吗?快走开,做你该做的事去!”小后生一愣,转身欲离开。这时,内掌柜帮他做了解释,说小伙计对敲击银元很感兴趣。大老板听后,就走到小后生跟前问:“你能从银元声响中听出真假?”小后生点了点头。“好吧,那就当场试一试。”大老板说完,右手拿出8枚“龙洋”银元,整齐地叠在掌心上。然后向下倾斜45度角,让它们“叮叮嚓嚓”地滑落到左手上。谁知,“龙洋”银元碰撞的声音刚一结束,小后生张口就说:“其中第三枚是假银元。”大老板夹起第三枚银元递给了内掌柜,叫他鉴别一下。内掌柜连声说道:“正是,正是!”大老板大为吃惊,万万没想到小后生竟然拥有如此高超的本领,真是叫人刮目相看呀。

小后生学徒满师后,就在大老板的推荐下当上了跑街先生,33岁时又当上了钱庄经理。他就是后来被上海金融界称为“钱业巨擘”的秦润卿先生。

银元时代一直延续到民国初年,市面上开始流行铸有孙中山、袁世凯侧面头像的银元,其中袁世凯头像银元又称“袁大头”,重量为七钱三分,比原来的“龙洋”与“鹰洋”略重一点。1935年11月4日开始发行“法币”,银元时代同时宣告终结。

但是,以敲打银元来识别真假的方法流传了下来。时至今日,在古玩市场上,我们依旧可以看到有人用拇指与中指轻轻地捏着一块银元,再用硬物去敲打它的边缘,听其发出的声响,来检验这枚银元到底是“响板”还是“哑板”。