年前,一场名为“阅故拓新”的展览在上海图书馆举行,展出朵云轩老一辈书画鉴定家马成名及其师友的书法作品146件。85岁的马成名是这场展览的主角,他的本意大概是想低调的,不料竟惊动了整个沪上收藏界,祝君波、汤哲明等行业大佬纷纷发声,主流媒体大幅报道,从而使展览成为一桩文化盛事。

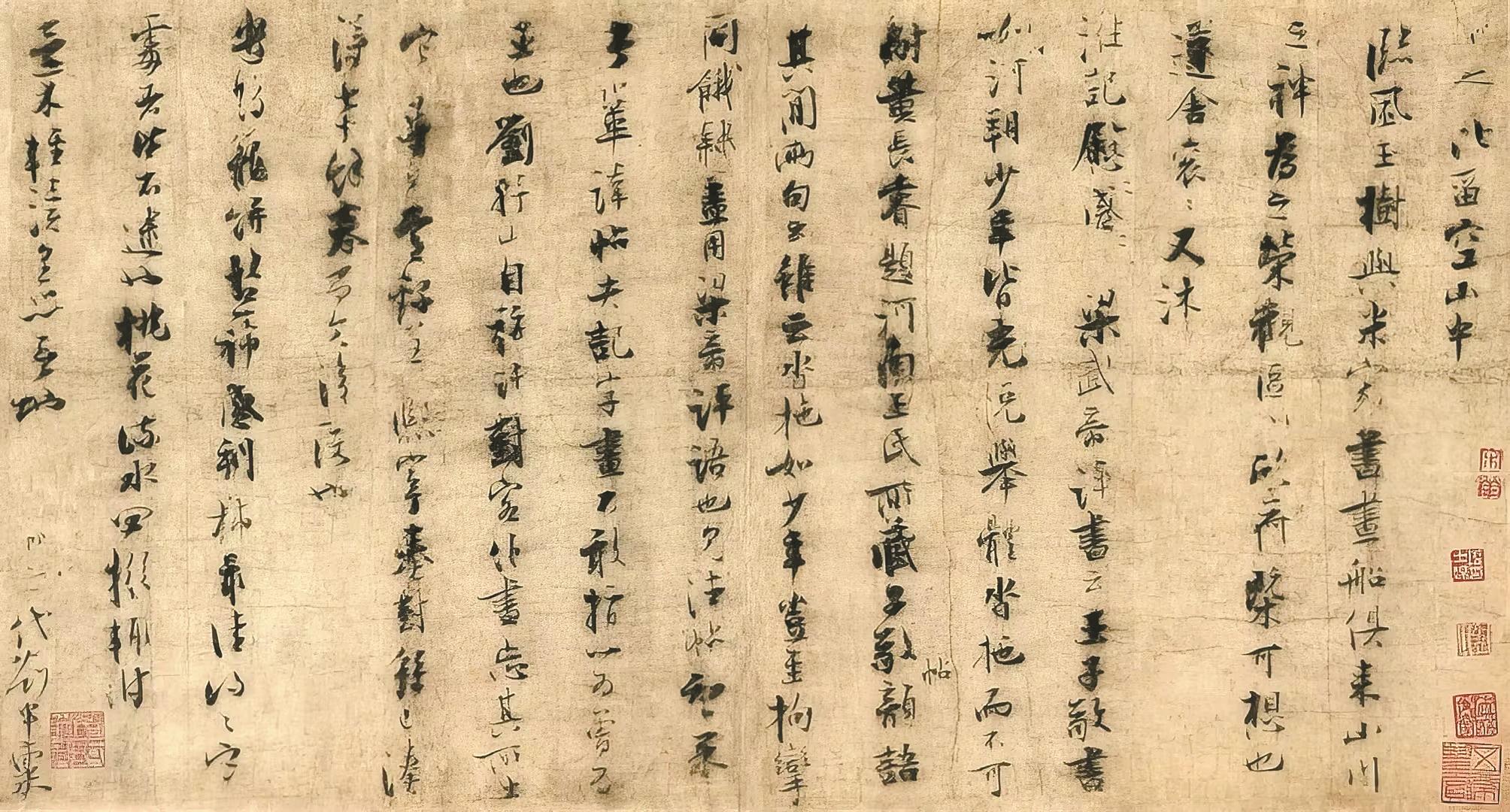

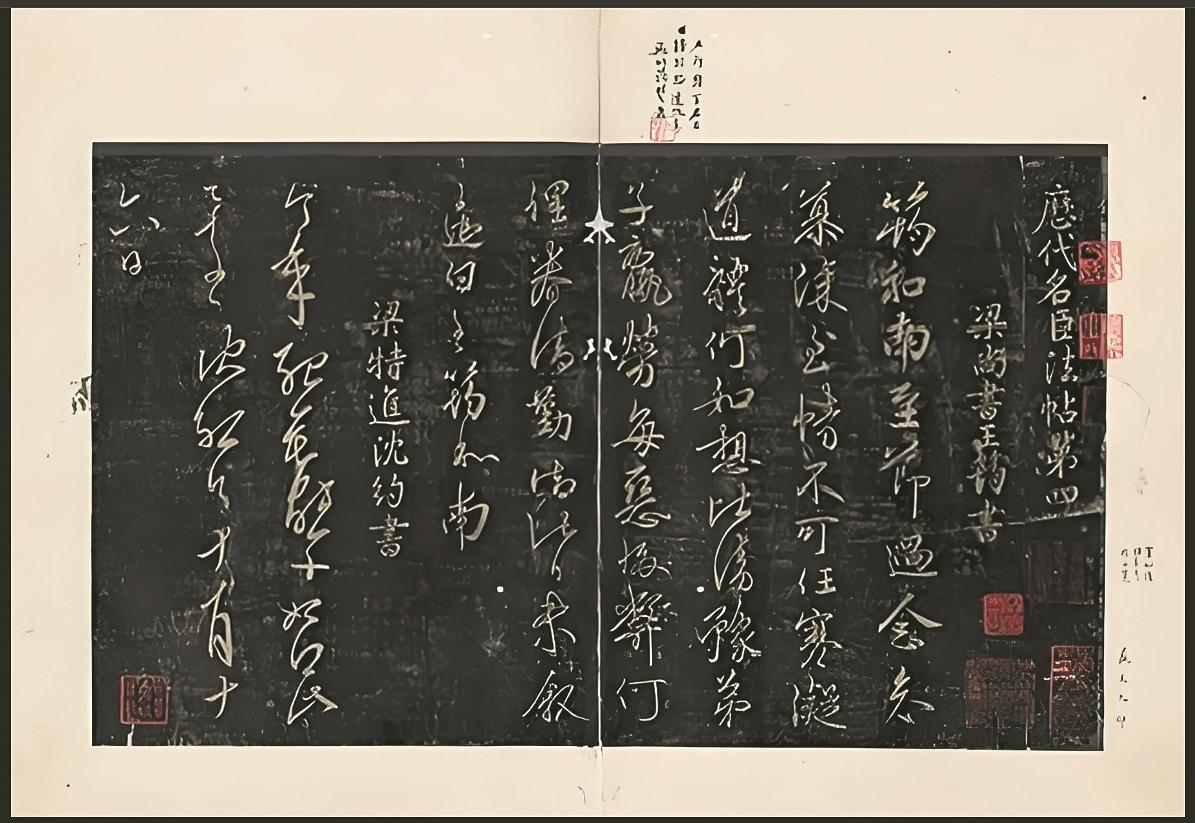

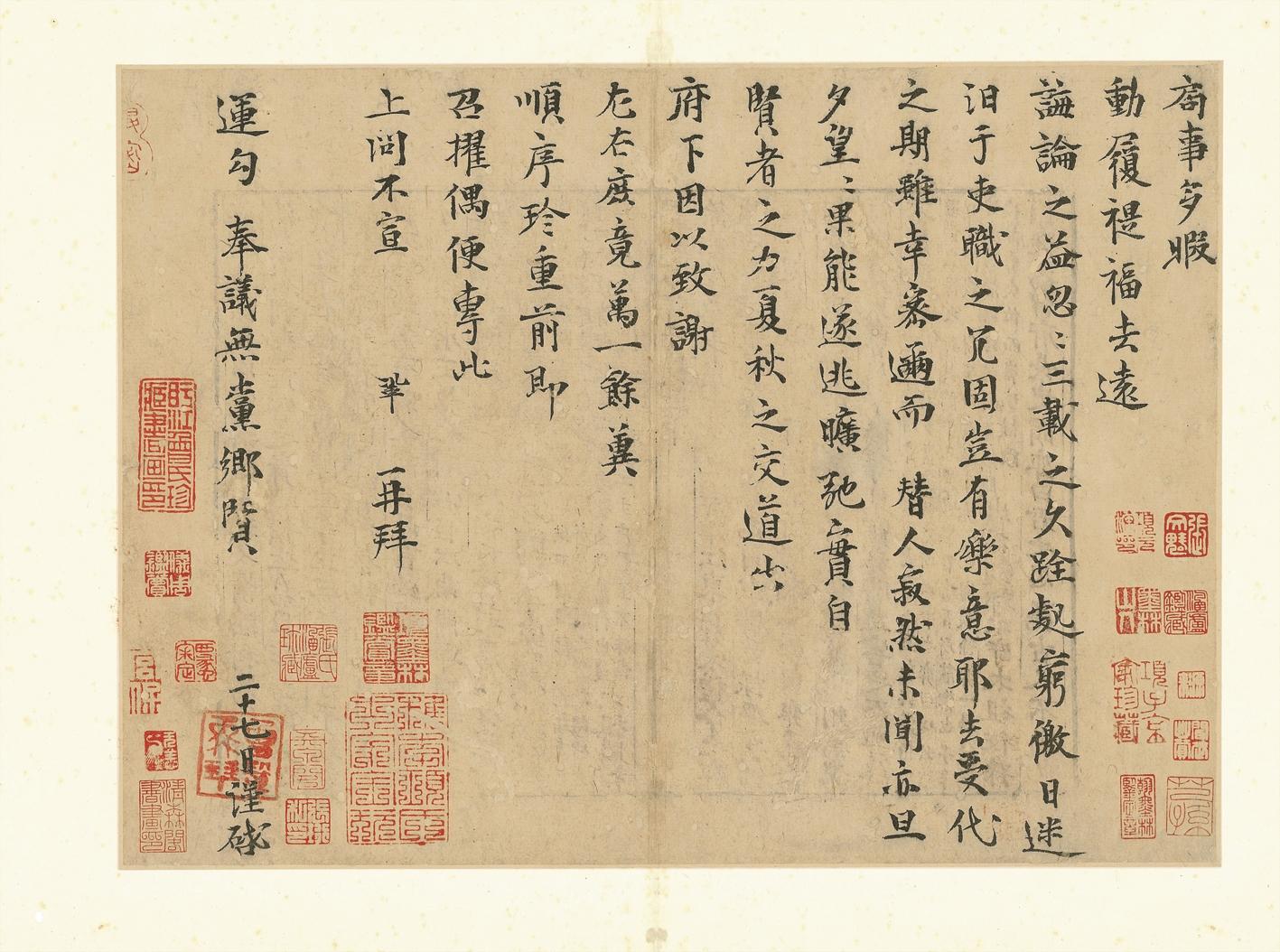

马成名对中国文博事业最大的贡献,就是将流落在巴西的曾巩唯一存世真迹《局事帖》辗转引回国内。此外,经他之手回归的字画碑帖难以计数,包括唐摹本王羲之《妹至帖》、宋拓《淳化阁帖》最善本四册,以及石介、富弼、苏轼、朱熹等宋代名家的真迹,其中还有一件南宋宁波人张即之的《比留空山帖》。

楼世宇

马成名:

颇具传奇色彩的拍卖人

马成名是一位颇具传奇色彩的拍卖人。他1940年出生,是知名书法家任政的弟子,1961年进入朵云轩,学习并从事书画、碑帖鉴定工作。1987年入职纽约佳士得拍卖公司中国书画部门,直至2009年退休。他以丰富的阅历和卓越的鉴赏能力,在拍卖、鉴定、学术研究等方面均有建树。

在纽约的拍卖岗位上,马成名从世界各地私家收藏中发现了30多件唐宋名迹,并努力使其中相当一部分回流,入藏国内的博物馆和藏家手中,为保护中华文化遗产做出了贡献。这些珍品中,知名度最高的就是“唐宋八大家”之一曾巩的书法孤品《局事帖》。

《局事帖》原先的主人是沪上实业家张文魁(1904年—1967年),收藏在他位于巴西的涵庐。张文魁去世后,毕生收藏的书画由后人继承。1995年,马成名在巴西见到了实物。据他回忆,“包括《局事帖》在内,这批宋元信札用一些破旧报纸包着。在张氏后人眼里,这批信札看上去很陈旧,也许不值多少钱。”

马成名将这批信札带回国内,展开深入研究。从书法水平、书体形式、时代风格以及历代著录,进行分析和考证,并会同时任上海博物馆馆长、宁波人马承源,以及上博的汪庆正、钟银兰、单国霖,故宫博物院的启功、徐邦达、刘九庵、傅熹年、杨新、王连起等专家一起鉴定,认定《局事帖》为曾巩墨迹。

1996年,纽约佳士得举行《上海张氏涵庐旧藏——宋元翰牍明清书画精品》专场,拍卖19件宋人信札和20件元人诗牍。当场最受瞩目的《局事帖》,故宫博物院方面因预算所限失之交臂,被比利时收藏家尤伦斯夫妇以50.85万美元拍得。不过其他拍品如石介《内谒帖》、富弼《儿子帖》、何栗《屏居帖》、吕嘉问《足疾帖》、左肤《高义帖》、朱熹《符舜功帖》等,均被中国的文博单位拍下。

2009年11月,《局事帖》在北京保利夜场出现,拍出1.0864亿元,打破了当时国内书法拍卖成交纪录。购买者为上海一位不愿露面的藏家。

2016年5月中国嘉德春拍,《局事帖》再次现身,这件书法尺寸为29厘米×38.2厘米,总共124字,最终被华谊兄弟传媒董事长王中军以2.07亿元的天价收入囊中。

曾巩:

在宁波造世界上最高吨位神舟

曾巩(1019年—1083年),字子固,建昌军南丰(今江西抚州市南丰县)人。《局事帖》是宋神宗元丰三年(1080年)九月廿七曾巩写给同乡故人的一封信。

有意思的是,写此信的前一年,即元丰二年(1079年),曾巩在宁波工作,担任明州知州。这个职务比他的抚州老乡王安石担任过的鄞县知县高了两个品阶。不过曾巩在宁波的任期只有四个月零五天,正月廿五到任,五月三十离任去了亳州。

曾巩到宁波任职事出突然,原本朝廷打算派往明州的是苏轼。曾巩改任明州知州后,苏轼便被安排去了湖州,结果蒙受“乌台诗案”这场灭顶之灾。这也令不少人揣测,假如当初来明州的是苏轼,他能不能避免这场大难?可惜历史从来不存在假设。

在明州短暂的一百多天里,曾巩主要做了三方面工作,即兴修水利、建筑城墙、对外贸易。他奏表神宗皇帝,支持与高丽交往。后来徽宗朝高丽使馆在明州的设立,与曾巩的主张不无关系。

曾巩来明州,还带了朝廷的一项重要任务——制造世界上最高吨位的海船。明州作为宋代全国十一处官营造船场之一,曾巩奉命在此打造两艘专供遣运使出访高丽的“万斛神舟”。换算成今天的计量,万斛相当于150多吨。两艘“万斛神舟”制造完成后,官方分别命名为“凌虚致远”和“凌飞顺济”。

宋徽宗宣和五年(1123年)农历五月十六,两艘“万斛神舟”和六艘普通客船,搭载着庞大的大宋使团一行200多人,从明州启碇,过定海(今镇海),出招宝山,乘长风破万里浪,20多天后,直抵高丽。当中国巨轮在礼成港靠岸时,高丽上下“倾国耸观,欢呼嘉叹”。

张即之:

有名士之风的宁波书法家

话题回到1996年纽约佳士得的“上海张氏涵庐旧藏”专场拍卖。那场拍卖中,朱熹的《符舜功帖》被上海博物馆拍下,苏轼的《近人帖》被中国台湾买家竞得,香港著名经济学家、收藏家张五常,则拿下了朱敦儒的《暌索帖》和宁波人张即之的《比留空山帖》,被业内认为眼光独具。

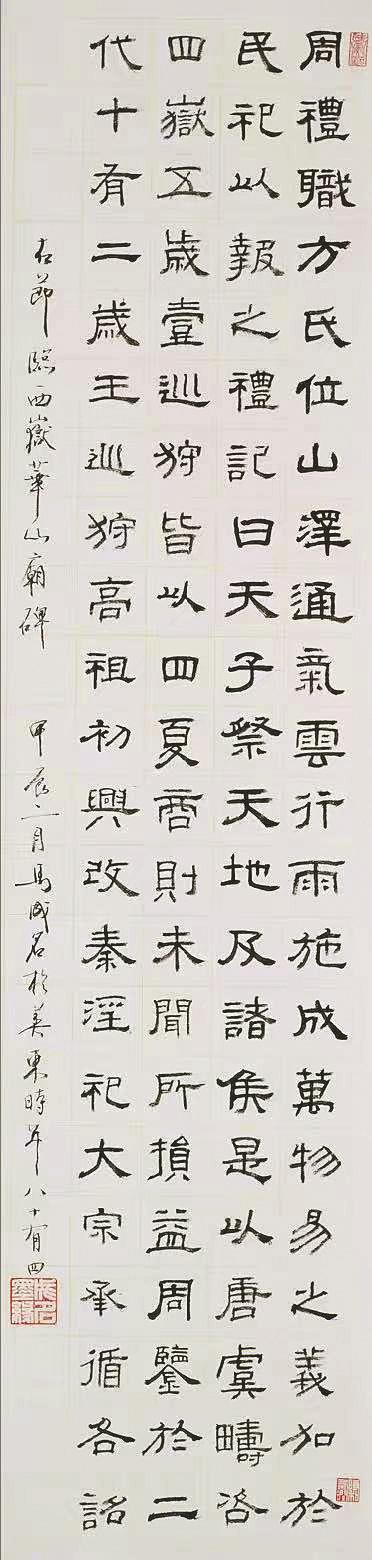

张即之(1186年—1263年),字温夫,号樗寮,祖籍安徽历阳(今马鞍山市和县)。其父为南宋宁宗朝参知政事张孝伯,状元、书法家、词人张孝祥是他的伯父。史载张即之学富五车,博闻强识,他的书法,取颜真卿、欧阳询、褚遂良、柳公权、米芾诸家之长,更能自出新意,以刻厉苍劲之笔,写出倔强峭拔、芒角槎丫的性格,被誉为“宋书殿军”。当时在北方金国,每有宋使至,一时权贵豪族,争相出巨资求购张即之书法,可见对其书艺的欣赏。

南宋时,宁波官府在月湖畔重建贺秘监祠,以纪念“四明狂客”、唐代诗人贺知章。祠中立“重建逸老堂碑”,由时任庆元(宁波)知府吴潜撰写碑文,张即之手书。

北宋时,“庆历五先生”之一的王说在今宁波海曙西乡设桃源书院,绵延数百年,造就后代众多人才,南宋宰相史浩即该书院的受惠者。据《桃源乡志》记载,桃源书院授业才俊中,有周师厚、汪洙等百余人。张孝祥出生于鄞县桃源乡(今属海曙横街镇),张即之也常住在此,撰有《桃源志》传世。

张即之晚年告官归里,隐居桃源之翠岩山,《比留空山帖》即为此时所写信札。开头直书“即之比留空山中”,正是他的自述。

“临风玉树,与米家书画船俱来,山川之神为之荣观。区区欣荷,概可想也……”张即之写道,有气度非凡的好友来访,不只探望自己,更带来了可观的收藏品与自己一起欣赏,度过了一段快乐的时光。朋友返家后,又差人送来笼饼、盐柿等礼物以示问候。信末张即之提到,“桃花流水四撰”将附在回信中带给好友。这“桃花流水四撰”中,他的著作《桃源志》或是其一。一代书家的名士之风在这件《比留空山帖》中可见一斑。

该信札用行楷书写,挥洒自如,既不像张即之抄经时那样一丝不苟,又不像他作大字那样剑拔弩张,而是舒缓徐疾,节奏感极强。笔墨清健苍秀,妙得自然,个人风格十分强烈,也为绵延千年、传承有序的甬上书史增添了浓墨重彩的一笔。

(图片由作者提供)