1755年,法国思想家、文学家伏尔泰改编自著名元杂剧《赵氏孤儿》的《中国孤儿》在巴黎正式演出,大获成功。那段时期,改编自中国元杂剧的作品还在英国、意大利等多个欧洲城市演出,掀起中国戏剧热。

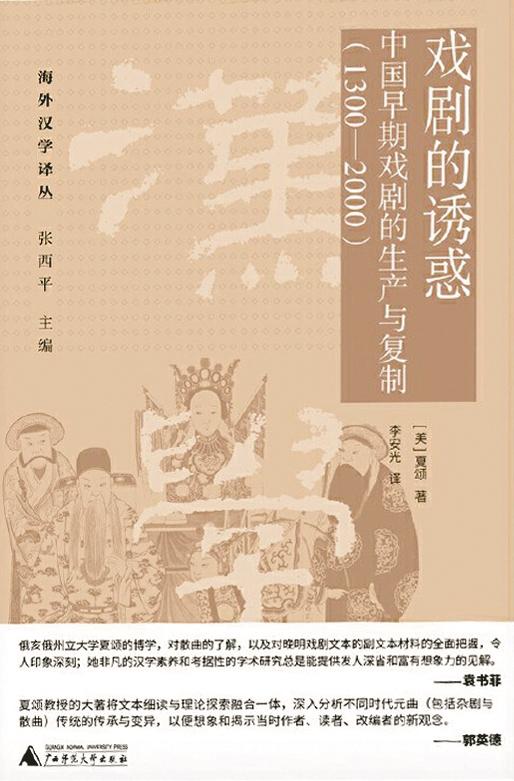

《戏剧的诱惑》的作者夏颂追溯了过去五百多年间文人学士、编辑、出版商以及翻译者给予一些元杂剧著名文本的重大影响,从社会政治、文化意识形态的视域考察元杂剧在元明清三代被不断改写、重构的历史(版本)演变,详尽地探讨了在后期发展的流动语境中元杂剧文本的改写、再生产等问题。

虽然早期杂剧为各阶层所喜闻乐见,但始终难登大雅之堂。有明一代,文学家、戏曲作家李开先收藏元杂剧千余种,审订了十六种元杂剧,定名为《改定元贤传奇》,遗憾的是,流传至今的仅七种。当杂剧成功跻身宫廷官场,获得合法身份后,元杂剧发展迎来爆发期。

当时元杂剧面临的风险主要来自社会道德的质疑乃至斥责。当一些人试图给《西厢记》贴上“淫秽”的标签时,王骥德“通过刻意的文字古语、令人敬畏的文献学术手段以及高水准的视觉和文本表现”,大大拔高了该剧“承古”的文化含金量。而明末清初著名文学批评家金圣叹的改造更是厥功至伟——他大胆摒弃了《西厢记》第五本,将原本的大团圆结局,变成了更能震撼人心的古典悲剧,大大提升了该剧的审美价值。

这种传承过程中的干预与再创作,赋予了元杂剧时代特色,更能为当时的观众所接受。

从这个层面来讲,关汉卿流传至今的那些作品未必就一定是他初创时的原貌。当然,文化本就是一条融汇集体智慧的泱泱大河。

(推荐书友:禾刀)