痕 墨

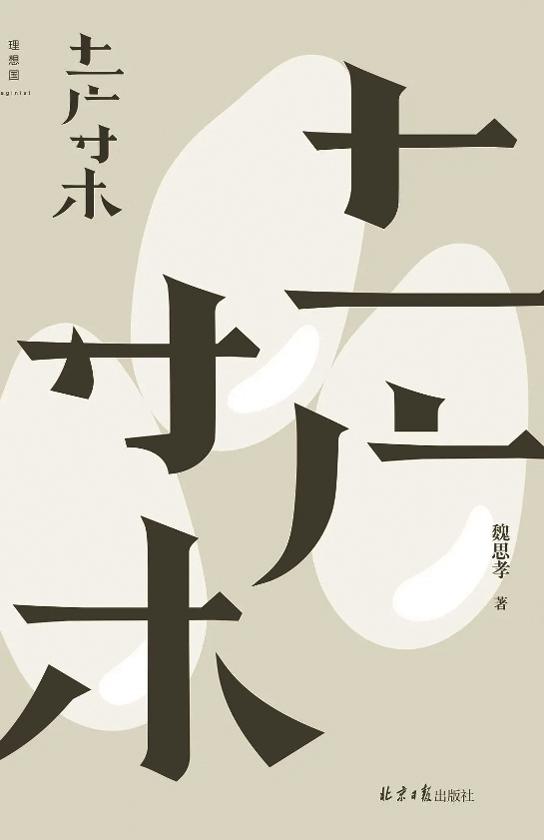

这部小说有个看上去挺怪的书名《土广寸木》,其实这里用了最简单的拆字法,若将四字并两字,便为“村庄”。何处的村庄?中国的村庄!在小说里,它被作者魏思孝命名为“辛留村”,它既是文学描摹中的乡野世界,也是现实笔触下的当代农村。

中国历来是个农业国家,工业的发展时间较短,然而在众多描写乡村的文学作品中,我们看到的多是掺杂了文人绮丽田园梦想的浪漫村落,带有戏剧性色调和脸谱化特征的农人生活——大多数人认为农村什么样,作家们往往就把它写成什么样。在这样失之偏颇的文学观念指导下,真正能凸显农村和农民特征的优秀作家,大抵也只有鲁迅、萧红、沈从文、赵树理、莫言等几位了。尤其在当下,愿意深入农村、倾尽全力勾画那个环境的作家并不多。他们倾向于歌颂新农村的新面貌,乐于从地方志里攫取乡土自然特色和文化民俗,偏偏忘记了在现实主义写作中,能够代表最底层、大多数的鲜活个体。

《土广寸木》之所以受到读者欢迎、专家认可,是因为作者自始至终将目光和笔触对准了“村庄”。小说分上下两部分,上半部以一个个人物、一桩桩事件为主体内容,描述辛留村的过往历史和现实面貌。这里明显沿袭了萧红《生死场》的笔法,但魏思孝没有停留在以往的农村叙事中,而是努力往纵深的文学场域挖掘。小说涉及了很多随着时代发展而出现的新事物,如由乡村竞选反映出的基层面貌、通过农民疗养院展现的留守老人境况等。小说的下半部写“我”和母亲老付的生活,同时串联起辛留村的农事生产和婚丧嫁娶等情节。尤其老付这个人物,刻画得相当成功。她勤快——作为农村人,她觉得“有地不种”是大罪孽;她节俭——劳动回来,体力透支,却犹豫着在粥上面加一把白糖会不会太奢侈;她顽强——牢记自己的生命和土地是捆绑在一起的,人家七十老翁还在田埂耕种,自己也得奋力劳作。当然,在老付的日常习惯中,也时不时显露出小农经济的思想。她认为金钱要增值,“挣”是一方面,但更重要的是“省”。她还有“独善其身”的思想,只关心自家成员,对公共事务视而不见。她身上有着真诚善良的秉性,可转眼又会忘记旁人的苦痛,只在意实际收益。作为读者,我们无法苛责老付,她生动真实,但并不理想神圣。

《土广寸木》还带有鲜明的纪实色彩,里面没有文艺腔,没有花里胡哨的形容词和修辞手法。从字里行间,你能感受到作者对于乡土的热爱,对每一个农村人所葆有的浓烈情感。他写长相土气、说话腼腆、皮肤黝黑的来自农村的外卖小哥,写为了生计在城市某角落开设早点铺子的农村夫妇,写今天还在工地上被暴晒着搬砖,转眼因工程停止不得不考了大货车司机驾照而在全国各地拉货的沉默男人……这些人是个体,也是群体,他们的背后都存在着一个家庭乃至一个家族,都有着一个个的故事,起码是一段段过往。小说里的刘长生,患有残疾,和同样身残的妻子共同生活,唯一的儿子结婚后去了城市定居,他们则一辈子生活在农村,能吃上自家蒸的馒头,便觉非常享受。另有三个愣头青,大抵是港台剧看多了,到村里有钱人开的工厂中强收保护费,结果被各自的长辈带回家中臭骂一顿。而现实中就是有“无知无畏”的农村青年游走在法律警戒线的边缘,一不小心便身陷囹圄。当然,更多的乡野小伙安分守己,在城市里打工谋生……作者在书中描述了相当现实的一点:这些文化程度不高的青壮年们,无论留在农村还是走向城市,可选择的机会并不多。当然,书中也写到了像赵长青这样顺利完成阶层跨越、实现世俗意义上成功的人,还有从“小镇做题家”起步,获得在国外进一步打拼资格的刘雄。但他们毕竟属于小众,放眼望去,辛留村内外,众人眼神迷茫,唯一能做的就是努力,一种渗透在农村人骨血中的带有耿直和朴实特性的积极努力。

此类题材的小说,最绕不开的内容就是中国城市化进程对农村带来的巨大影响。农村人口大量涌向城市后,这些人的思想观念受到强烈冲击。作者也在思考着时代变局究竟给农村带来的是什么。是变化!从经济结构、社会关系、文化传承到价值观念,变化无所不在。尤其明显的就是人口结构失衡,有效劳动力外流,农业生产力下降。虽然小说也写到经济繁荣使很多农民过上了相对舒适的生活,可与此同时,他们的压力也在加大。魏思孝在这方面很有史家秉笔直书的个性,他毫不讳言:由于户籍制度的限制、社会保障体制的有待完善,进入城市后的农民工面临着各种问题,很多人满心无奈,只能接受被边缘化的命运。

最后,还是想回到对此书书名的解析上。既然写的是村庄,为何不直接一些,就将小说定名为“村庄”呢?我想作者选择“土广寸木”几字别有深意,他要将一般读者印象中那个遥远的、牢固的、已经不符合实际的村庄印象拆解、打破,他要写他所感受到的、理解中的村庄。这个“村庄”不宏观,不抽象,相反,它具体而微,藏着大量可歌可笑、可悲可叹、可敬可悯的内容。