一、乡土教育的现实困境与价值重构

(一)乡村幼教的割裂之困

走入乡村会发现这样一种现象:越来越多的幼儿虽身处乡村,却叫不出常见的昆虫名,能背诵“粒粒皆辛苦”,却难以将诗句与农耕劳作建立联结。这份割裂感让人深省:教育若失去土地的温度,便成了空中楼阁,教育的根脉必须深植乡土。在智能化浪潮的冲击下,如何让幼儿重拾对自然的亲近感、对乡土的文化认同感,成为了乡村幼儿园课程建设的重要命题。

(二)乡土教育的时代使命

与城市幼儿园相比,乡村幼儿园的自然环境、乡土资源、乡土文化更加丰富。然而随着城市化进程的持续推进与乡村工商业的不断发展,很多乡村幼儿园关乎“根”的教育却渐行渐远。据测算,未来40年还有近5亿农村人口留在农村,这个数量占中国总人口的三成以上。由此乡村幼教必须改变盲目效仿城市教育的倾向,转而挖掘乡土资源的育人优势,确立基于农、为了农、放眼世界与未来的新乡村教育观,培养从小就兼具乡土情怀与现代视野的新时代儿童。

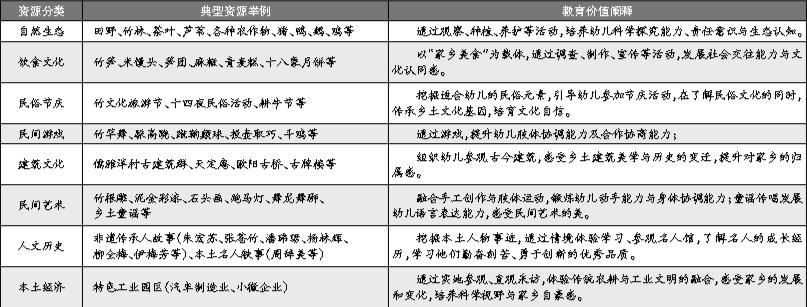

二、乡土资源的开发与环境创设

(一)多维资源的分类整合

乡土文化在每一片土地上都有着独特的印记,饱含着无尽的价值与内涵,是珍贵的教育资源。我们从幼儿熟悉的乡土文化中挖掘教育资源,从中萃取教育养分,进而为幼儿的生活与游戏场域开拓更为广阔的维度。基于此我们从八大维度梳理乡土资源,构建具有教育性与本土特色的资源库(见上表)。

(二)生态场域的情景创设

在占地25亩的园所中,我们充分依托得天独厚的自然环境优势,创设了“百草园”自然生态活动场,实行“土地耕种”、“动物饲养”班级责任制,让幼儿参与从播种到收获的完整农耕周期,日日喂食照料猪、鸡、鸭、鹅等家禽家畜,定期清扫圈舍;在翻土、浇水、剪枝、搭棚中直观感受生命的可贵与循环,建立“人与自然共生”的生态意识。

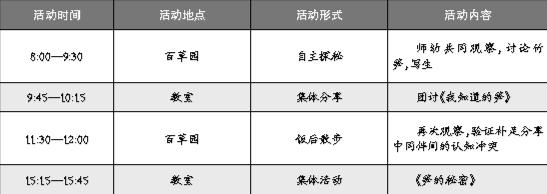

三、活用乡土资源的几点尝试

(一)推倒“课堂围墙”,走向“自然课堂”

张雪门先生提出“生活即教育,行为即课程”,强调教育应突破以传统教材为中心的教学范式,打破教室围坐式的单一组织形态,在自然与生活中寻觅课程的生长点,在实践行动中搭建知识体系。于是阡陌农田、郁郁竹林、潺潺流水皆化作天然的“活教材”,其蕴含的季节更迭、自然生态与感官刺激,恰与幼儿通过直接感知、实际操作获取经验的学习特点相契合,乡土自然环境所能提供的是远超教具模型的多维体验。同时我们不拘泥于课堂时间的常态限定,而是根据幼儿的兴趣与需求进行适当拓展,通过半日、一日、甚至一季的户内外不断探寻,让幼儿深入体验探究过程,积累经验。

以百草园活动为例,中班幼儿在探秘竹林时,发现春笋破土而出的生命图景,教师顺势将课堂迁移至竹林间,与幼儿循着“观察竹笋形态—探究内部结构—制定保护计划—追踪生长轨迹—制作笋味美食”的行动路径,让其在真实情境中通过看、听、做、说、玩、吃的多元感官体验建构认知,使幼儿在自然中回归生活本真,在行动中唤醒自我感知,让教育真正成为融入生命的成长旅程。

(二)突破“园所藩篱”,构建“课程生态圈”

随着育人理念的转变,我们也认识到:环境育人不仅是在自然环境中,还有社会环境、人文环境等,各种环境不是孤立地存在,而是相互之间赋予的多重底色。由此,我们基于周边1.5公里资源,坚定地从幼儿园走向社会、走向田野,与西周的工业文明、家乡文化无缝对接,突破园所“藩篱”,构建“园—家—社”三位一体的课程生态圈。

基于此,我们带着孩子们从百草园的水稻收割走向金秋的田野,实地体验“机械化收割与现代化储粮”;从百草园的竹林走向“西周竹笋文化节”,感觉家乡“竹文化”的深厚底蕴;探秘大唐发电厂,考察海螺水泥厂,参观小微工业园等,通过“行走的课程”将幼儿与整个西周社会环境相连,让教育扎根乡土(见上图)。

乡村幼儿园的新乡土课程,既要保留农耕文明的田园诗意,又要融入智能时代的创新精神,其核心在于以乡土资源为媒介,唤醒幼儿对家乡的情感认同,这种情感如同生命的“精神脐带”,将自然之美、文化之根、家国之爱深植于童年记忆。当幼儿在竹林间聆听风声,在田垄上触摸泥土,在乡音中感受温情,乡土的文化基因便已悄然融入生命,成为终身的精神养料。

论文投稿邮箱:xiandaijinbao@qq.com