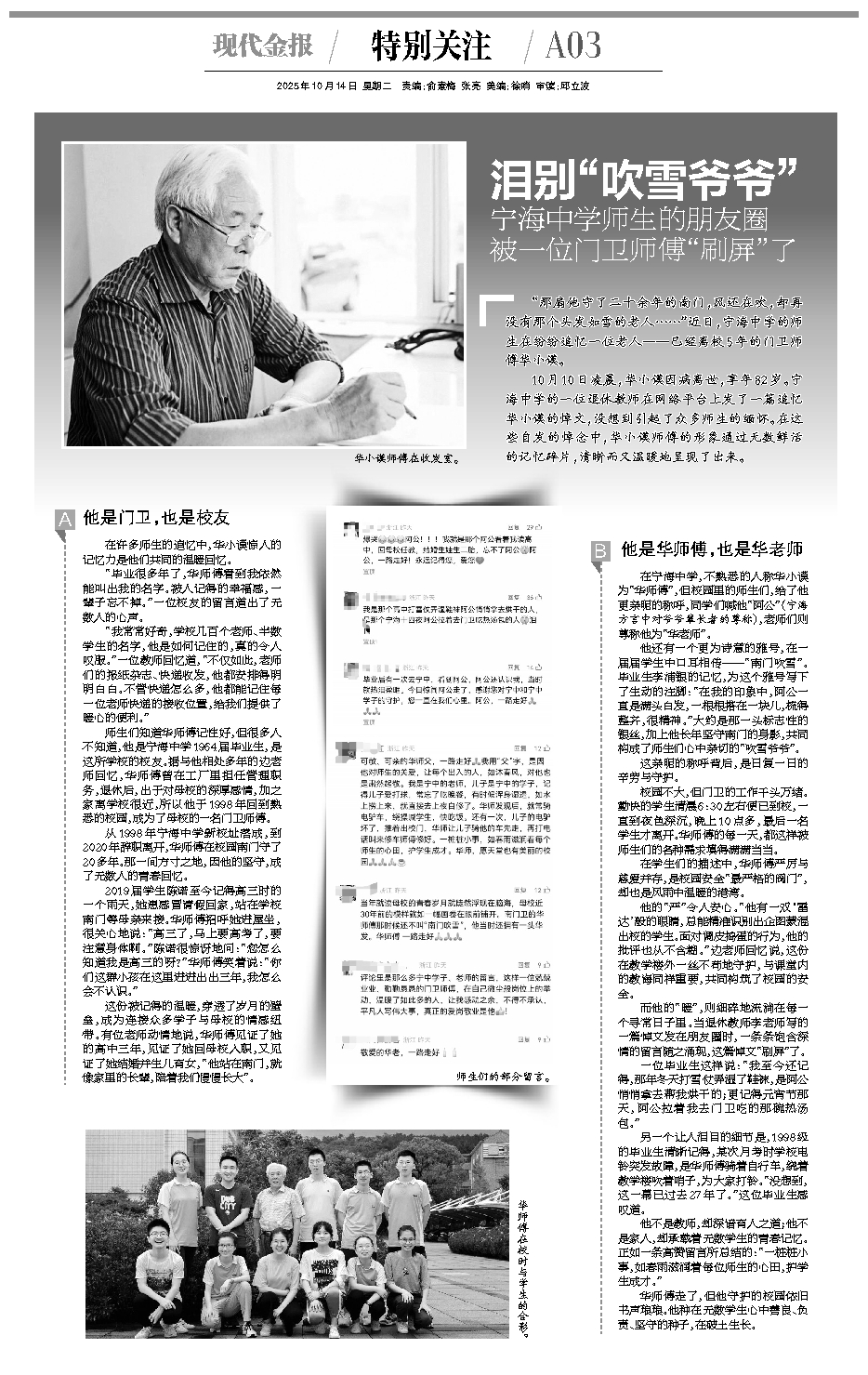

“那扇他守了二十余年的南门,风还在吹,却再没有那个头发如雪的老人……”近日,宁海中学的师生在纷纷追忆一位老人——已经离校5年的门卫师傅华小谟。

10月10日凌晨,华小谟因病离世,享年82岁。宁海中学的一位退休教师在网络平台上发了一篇追忆华小谟的悼文,没想到引起了众多师生的缅怀。在这些自发的悼念中,华小谟师傅的形象通过无数鲜活的记忆碎片,清晰而又温暖地呈现了出来。

A

他是门卫,也是校友

在许多师生的追忆中,华小谟惊人的记忆力是他们共同的温暖回忆。

“毕业很多年了,华师傅看到我依然能叫出我的名字。被人记得的幸福感,一辈子忘不掉。”一位校友的留言道出了无数人的心声。

“我常常好奇,学校几百个老师、半数学生的名字,他是如何记住的,真的令人叹服。”一位教师回忆道,“不仅如此,老师们的报纸杂志、快递收发,他都安排得明明白白。不管快递怎么多,他都能记住每一位老师快递的接收位置,给我们提供了暖心的便利。”

师生们知道华师傅记性好,但很多人不知道,他是宁海中学1964届毕业生,是这所学校的校友。据与他相处多年的边老师回忆,华师傅曾在工厂里担任管理职务,退休后,出于对母校的深厚感情,加之家离学校很近,所以他于1998年回到熟悉的校园,成为了母校的一名门卫师傅。

从1998年宁海中学新校址落成,到2020年辞职离开,华师傅在校园南门守了20多年。那一间方寸之地,因他的坚守,成了无数人的青春回忆。

2019届学生陈诺至今记得高三时的一个雨天,她患感冒请假回家,站在学校南门等母亲来接。华师傅招呼她进屋坐,很关心地说:“高三了,马上要高考了,要注意身体啊。”陈诺很惊讶地问:“您怎么知道我是高三的呀?”华师傅笑着说:“你们这群小孩在这里进进出出三年,我怎么会不认识。”

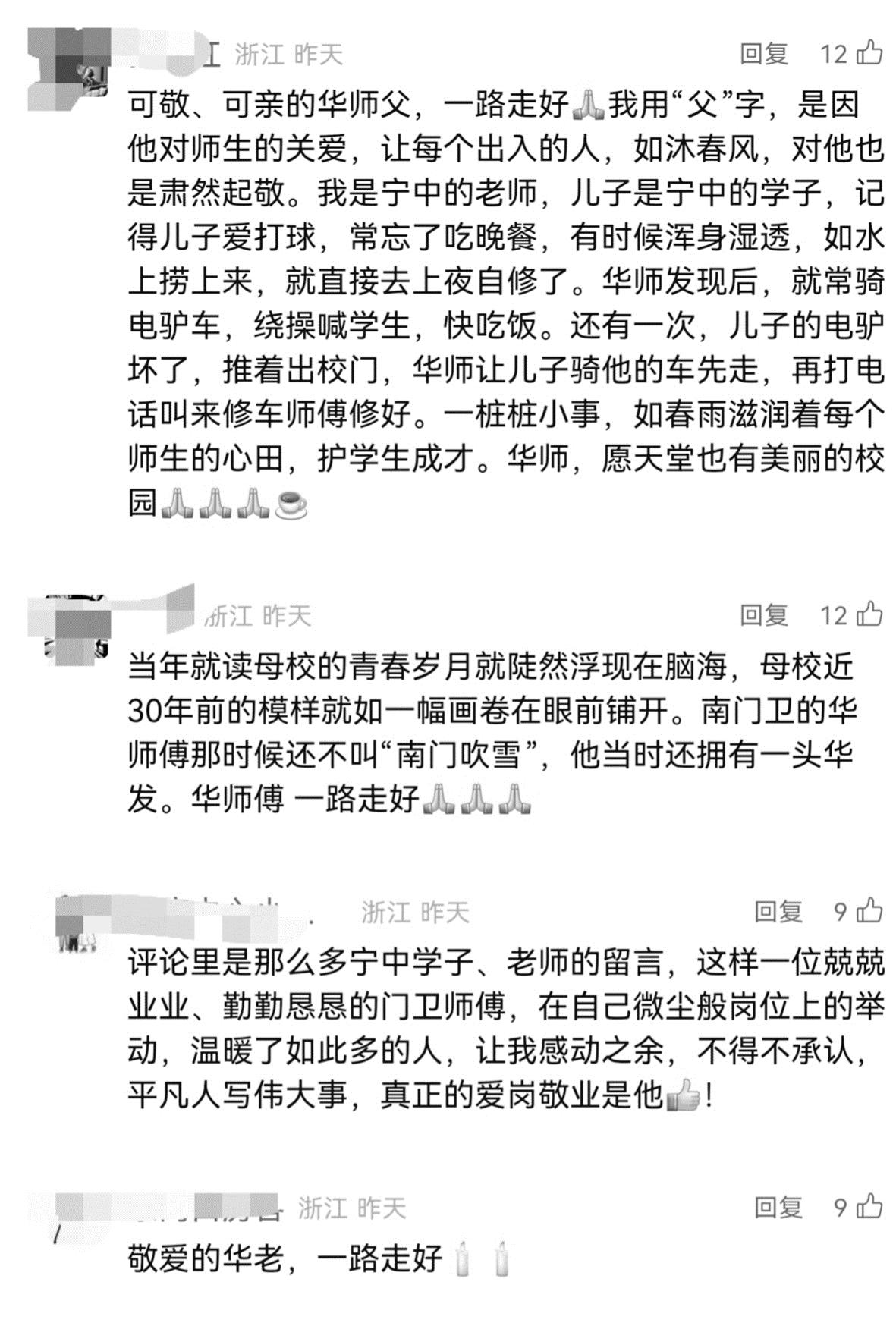

这份被记得的温暖,穿透了岁月的壁垒,成为连接众多学子与母校的情感纽带。有位老师动情地说,华师傅见证了她的高中三年,见证了她回母校入职,又见证了她结婚并生儿育女,“他站在南门,就像家里的长辈,陪着我们慢慢长大”。

B

他是华师傅,也是华老师

在宁海中学,不熟悉的人称华小谟为“华师傅”,但校园里的师生们,给了他更亲昵的称呼,同学们喊他“阿公”(宁海方言中对爷爷辈长者的尊称),老师们则尊称他为“华老师”。

他还有一个更为诗意的雅号,在一届届学生中口耳相传——“南门吹雪”。毕业生李浦银的记忆,为这个雅号写下了生动的注脚:“在我的印象中,阿公一直是满头白发,一根根搭在一块儿,梳得整齐,很精神。”大约是那一头标志性的银丝,加上他长年坚守南门的身影,共同构成了师生们心中亲切的“吹雪爷爷”。

这亲昵的称呼背后,是日复一日的辛劳与守护。

校园不大,但门卫的工作千头万绪。勤快的学生清晨6:30左右便已到校,一直到夜色深沉,晚上10点多,最后一名学生才离开。华师傅的每一天,都这样被师生们的各种需求填得满满当当。

在学生们的描述中,华师傅严厉与慈爱并存,是校园安全“最严格的阀门”,却也是风雨中温暖的港湾。

他的“严”令人安心。“他有一双‘雷达’般的眼睛,总能精准识别出企图蒙混出校的学生。面对调皮捣蛋的行为,他的批评也从不含糊。”边老师回忆说,这份在教学楼外一丝不苟地守护,与课堂内的教诲同样重要,共同构筑了校园的安全。

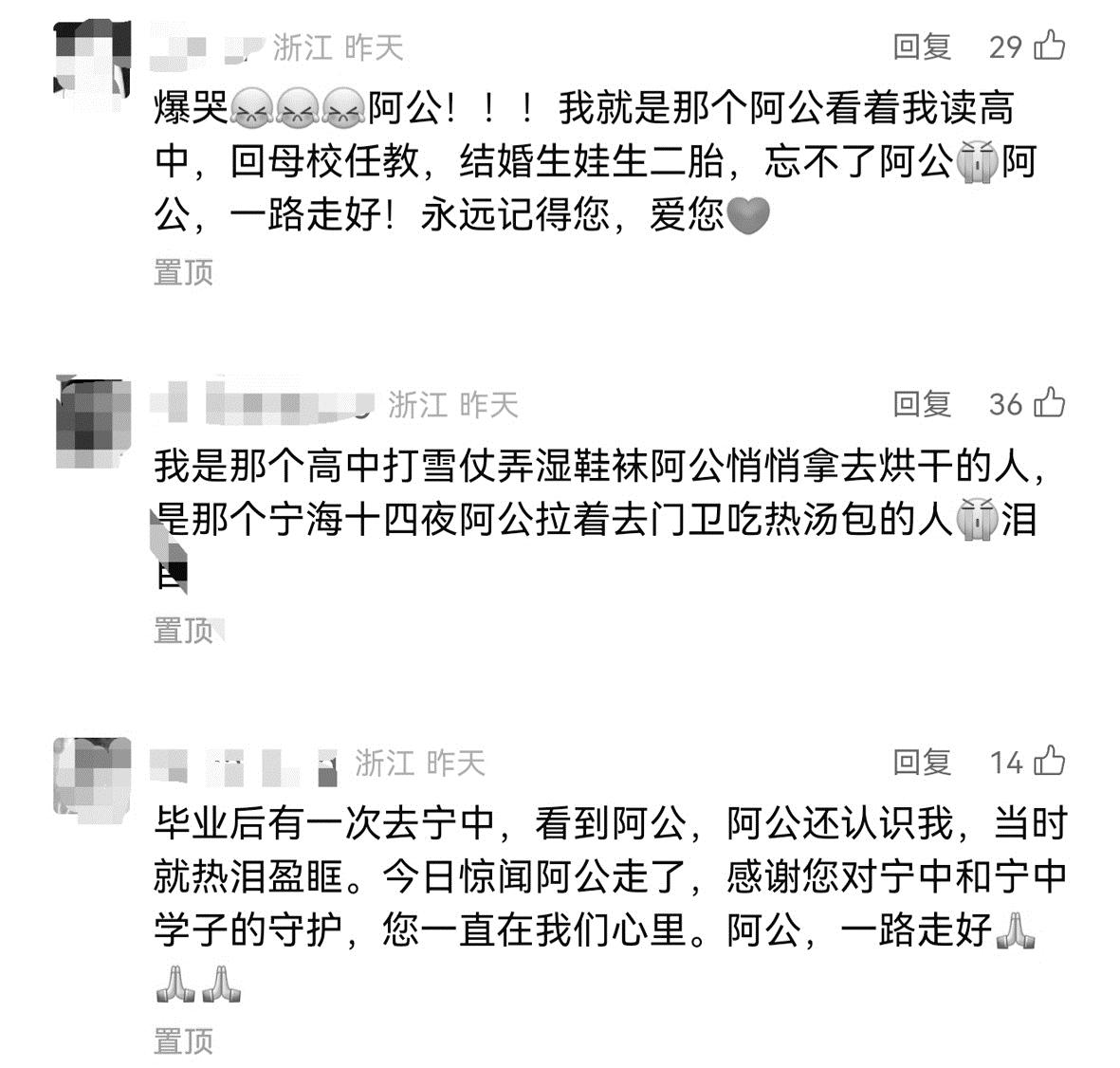

而他的“暖”,则细碎地流淌在每一个寻常日子里。当退休教师李老师写的一篇悼文发在朋友圈时,一条条饱含深情的留言随之涌现,这篇悼文“刷屏”了。

一位毕业生这样说:“我至今还记得,那年冬天打雪仗弄湿了鞋袜,是阿公悄悄拿去帮我烘干的;更记得元宵节那天,阿公拉着我去门卫吃的那碗热汤包。”

另一个让人泪目的细节是,1998级的毕业生清晰记得,某次月考时学校电铃突发故障,是华师傅骑着自行车,绕着教学楼吹着哨子,为大家打铃。“没想到,这一幕已过去27年了。”这位毕业生感叹道。

他不是教师,却深谙育人之道;他不是家人,却承载着无数学生的青春记忆。正如一条高赞留言所总结的:“一桩桩小事,如春雨滋润着每位师生的心田,护学生成才。”

华师傅走了,但他守护的校园依旧书声琅琅。他种在无数学生心中善良、负责、坚守的种子,在破土生长。