北仑区泰河学校 沈斌 陈思诗

近几年,我国中小学心理健康研究显示,心理健康问题呈现低龄化发展趋势且存在结构性矛盾,突出表现为三个滞后:第一,重灌输轻内生:主体性激活滞后;第二,重干预轻预防:发展性赋能滞后;第三,重单点轻联动:协同性系统滞后。这些问题的背后也反映了当前中小学心理健康教育发展脱离了实际发展需求。什么样的心理健康教育才能真正促进小学阶段儿童健康成长?为破解此痛点,笔者所在的学校自2017年起构建颗粒化课程、网格化管理、多元化协同、全面化浸润“新四化”心育生态圈。

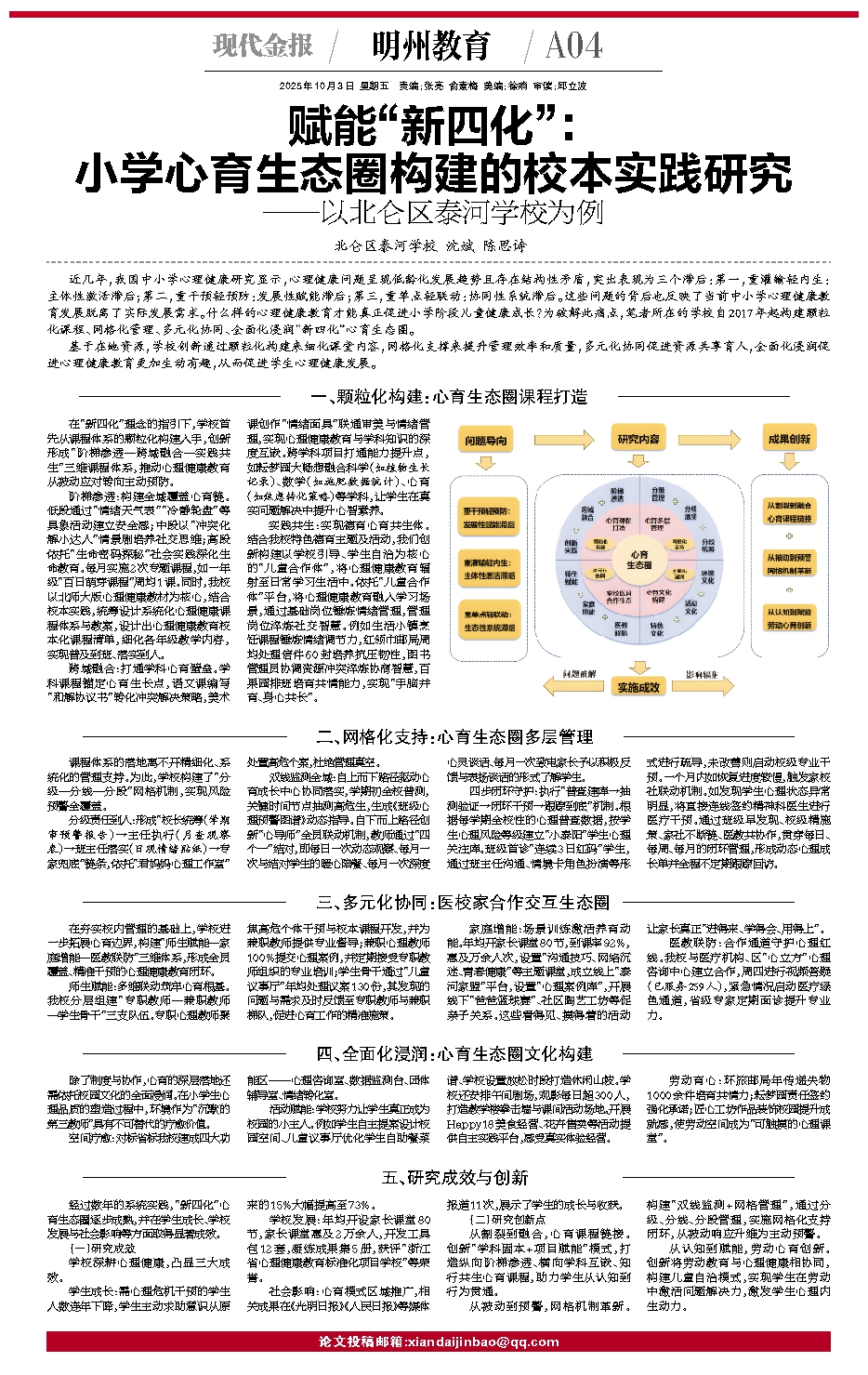

基于在地资源,学校创新通过颗粒化构建来细化课堂内容,网格化支撑来提升管理效率和质量,多元化协同促进资源共享育人,全面化浸润促进心理健康教育更加生动有趣,从而促进学生心理健康发展。

一、颗粒化构建:心育生态圈课程打造

在“新四化”理念的指引下,学校首先从课程体系的颗粒化构建入手,创新形成“阶梯渗透—跨域融合—实践共生”三维课程体系,推动心理健康教育从被动应对转向主动预防。

阶梯渗透:构建全域覆盖心育链。低段通过“情绪天气表”“冷静轮盘”等具象活动建立安全感;中段以“冲突化解小达人”情景剧培养社交思维;高段依托“生命密码探秘”社会实践深化生命教育。每月实施2次专题课程,如一年级“百日萌芽课程”周均1课。同时,我校以北师大版心理健康教材为核心,结合校本实践,统筹设计系统化心理健康课程体系与教案,设计出心理健康教育校本化课程清单,细化各年级教学内容,实现普及到班、落实到人。

跨域融合:打通学科心育壁垒。学科课程锚定心育生长点,语文课编写“和解协议书”转化冲突解决策略,美术课创作“情绪面具”联通审美与情绪管理,实现心理健康教育与学科知识的深度互嵌。跨学科项目打通能力提升点,如耘梦园大畅想融合科学(如植物生长记录)、数学(如施肥数据统计)、心育(如焦虑转化策略)等学科,让学生在真实问题解决中提升心智素养。

实践共生:实现德育心育共生体。结合我校特色德育主题及活动,我们创新构建以学校引导、学生自治为核心的“儿童合作体”,将心理健康教育辐射至日常学习生活中。依托“儿童合作体”平台,将心理健康教育融入学习场景,通过基础岗位锤炼情绪管理,管理岗位淬炼社交智慧。例如生活小镇烹饪课程锤炼情绪调节力,红领巾邮局周均处理信件60封培养抗压韧性,图书管理员协调资源冲突淬炼协商智慧,百果园排班培育共情能力,实现“手脑并育、身心共长”。

二、网格化支持:心育生态圈多层管理

课程体系的落地离不开精细化、系统化的管理支持。为此,学校构建了“分级—分线—分段”网格机制,实现风险预警全覆盖。

分级责任到人:形成“校长统筹(学期审预警报告)→主任执行(月查观察表)→班主任落实(日观情绪贴纸)→专家兜底”链条,依托“君妈妈心理工作室”处置高危个案,杜绝管理真空。

双线监测全域:自上而下路径驱动心育成长中心协同落实,学期初全校普测,关键时间节点抽测高危生,生成《班级心理预警图谱》动态指导。自下而上路径创新“心导师”全员联动机制,教师通过“四个一”结对,即每日一次动态观察、每月一次与结对学生的暖心陪餐、每月一次深度心灵谈话、每月一次致电家长予以积极反馈与表扬谈话的形式了解学生。

四步闭环守护:执行“普查建库→抽测验证→闭环干预→跟踪到底”机制。根据每学期全校性的心理普查数据,按学生心理风险等级建立“小泰阳”学生心理关注库。班级首诊“连续3日红码”学生,通过班主任沟通、情境卡角色扮演等形式进行疏导,未改善则启动校级专业干预。一个月内如恢复进度较慢,触发家校社联动机制。如发现学生心理状态异常明显,将直接连线签约精神科医生进行医疗干预。通过班级早发现、校级精施策、家社不断链、医教共协作,贯穿每日、每周、每月的闭环管理,形成动态心理成长单并全程不定期跟踪回访。

三、多元化协同:医校家合作交互生态圈

在夯实校内管理的基础上,学校进一步拓展心育边界,构建“师生赋能—家庭增能—医教联防”三维体系,形成全员覆盖、精准干预的心理健康教育闭环。

师生赋能:多维联动筑牢心育根基。我校分层组建“专职教师—兼职教师—学生骨干”三支队伍。专职心理教师聚焦高危个体干预与校本课程开发,并为兼职教师提供专业督导;兼职心理教师100%提交心理案例,并定期接受专职教师组织的专业培训;学生骨干通过“儿童议事厅”年均处理议案130份,其发现的问题与需求及时反馈至专职教师与兼职梯队,促进心育工作的精准施策。

家庭增能:场景训练激活养育动能。年均开家长课堂80节,到课率92%,惠及万余人次,设置“沟通技巧、网络沉迷、青春健康”等主题课堂,成立线上“泰河家盟”平台,设置“心理案例库”,开展线下“爸爸篮球赛”、社区陶艺工坊等促亲子关系。这些看得见、摸得着的活动让家长真正“进得来、学得会、用得上”。

医教联防:合作通道守护心理红线。我校与医疗机构、区“心立方”心理咨询中心建立合作,周四进行视频答疑(已服务259人),紧急情况启动医疗绿色通道,省级专家定期面诊提升专业力。

四、全面化浸润:心育生态圈文化构建

除了制度与协作,心育的深层落地还需依托校园文化的全面浸润。在小学生心理品质的塑造过程中,环境作为“沉默的第三教师”具有不可替代的疗愈价值。

空间疗愈:对标省标我校建成四大功能区——心理咨询室、数据监测台、团体辅导室、情绪转化室。

活动赋能:学校努力让学生真正成为校园的小主人。例如学生自主提案设计校园空间、儿童议事厅优化学生自助餐菜谱、学校设置放松时段打造休闲山坡。学校还安排午间剧场,观影每日超300人,打造教学楼拳击墙与课间活动场地。开展Happy18美食经营、花卉售卖等活动提供自主实践平台,感受真实体验经营。

劳动育心:环旅邮局年传递失物1000余件培育共情力;耘梦园责任签约强化承诺;匠心工坊作品装饰校园提升成就感,使劳动空间成为“可触摸的心理课堂”。

五、研究成效与创新

经过数年的系统实践,“新四化”心育生态圈逐步成熟,并在学生成长、学校发展与社会影响等方面取得显著成效。

(一)研究成效

学校深耕心理健康,凸显三大成效。

学生成长:需心理危机干预的学生人数连年下降,学生主动求助意识从原来的15%大幅提高至73%。

学校发展:年均开设家长课堂80节,家长课堂惠及2万余人,开发工具包12套,凝练成果集5册,获评“浙江省心理健康教育标准化项目学校”等荣誉。

社会影响:心育模式区域推广,相关成果在《光明日报》《人民日报》等媒体报道11次,展示了学生的成长与收获。

(二)研究创新点

从割裂到融合,心育课程链接。创新“学科固本+项目赋能”模式,打造纵向阶梯渗透、横向学科互嵌、知行共生心育课程,助力学生从认知到行为贯通。

从被动到预警,网格机制革新。构建“双线监测+网格管理”,通过分级、分线、分段管理,实施网格化支持闭环,从被动响应升维为主动预警。

从认知到赋能,劳动心育创新。创新将劳动教育与心理健康相协同,构建儿童自治模式,实现学生在劳动中激活问题解决力,激发学生心理内生动力。

论文投稿邮箱:xiandaijinbao@qq.com