宁波新教师群体中,一位本科与硕士均毕业于清华大学的藏族女孩才红,毅然选择加入宁波市特殊教育中心学校,成为一名语文教师。这一决定在公众中引发不小反响。不少人直言“太可惜”,认为以她的学历背景,理应选择省重点中学或更高薪职业,比如去顶尖高中任教。这类声音背后,其实隐藏着一种长期存在于社会认知中的“金字塔式成功学”——顶尖高校的毕业生,就应当进入高精尖行业、高端科研机构,或直接参与能够创造巨大经济价值的领域,否则便是“人才浪费”。

然而,才红的选择,恰恰是对这一狭隘成功学的有力回应。

她来自西藏,在清华大学先后攻读汉语言文学本科和公共管理硕士。求学期间,她多次参与支教项目,走进偏远地区和中西部基层学校。这些经历让她深刻意识到,许多孩子的成长困境,往往不是能力或意愿的问题,而是受制于外在环境——比如地域偏远、父母外出务工、教育资源严重匮乏等。

正是这些与孩子们真实相处的时刻,让才红逐渐理解教育的公正是多么重要。她后来坦言:“很多能进入顶尖大学的学生,并不单单是靠个人努力。我们背后,是这个时代、是社会、是无数人的托举。”这种认知不是停留在理论层面的感动,而是推动她作出职业选择的内在动力。她希望自己也能成为那个“托举他人的人”,尤其是那些最需要帮助的群体。

于是,她选择了特殊教育。

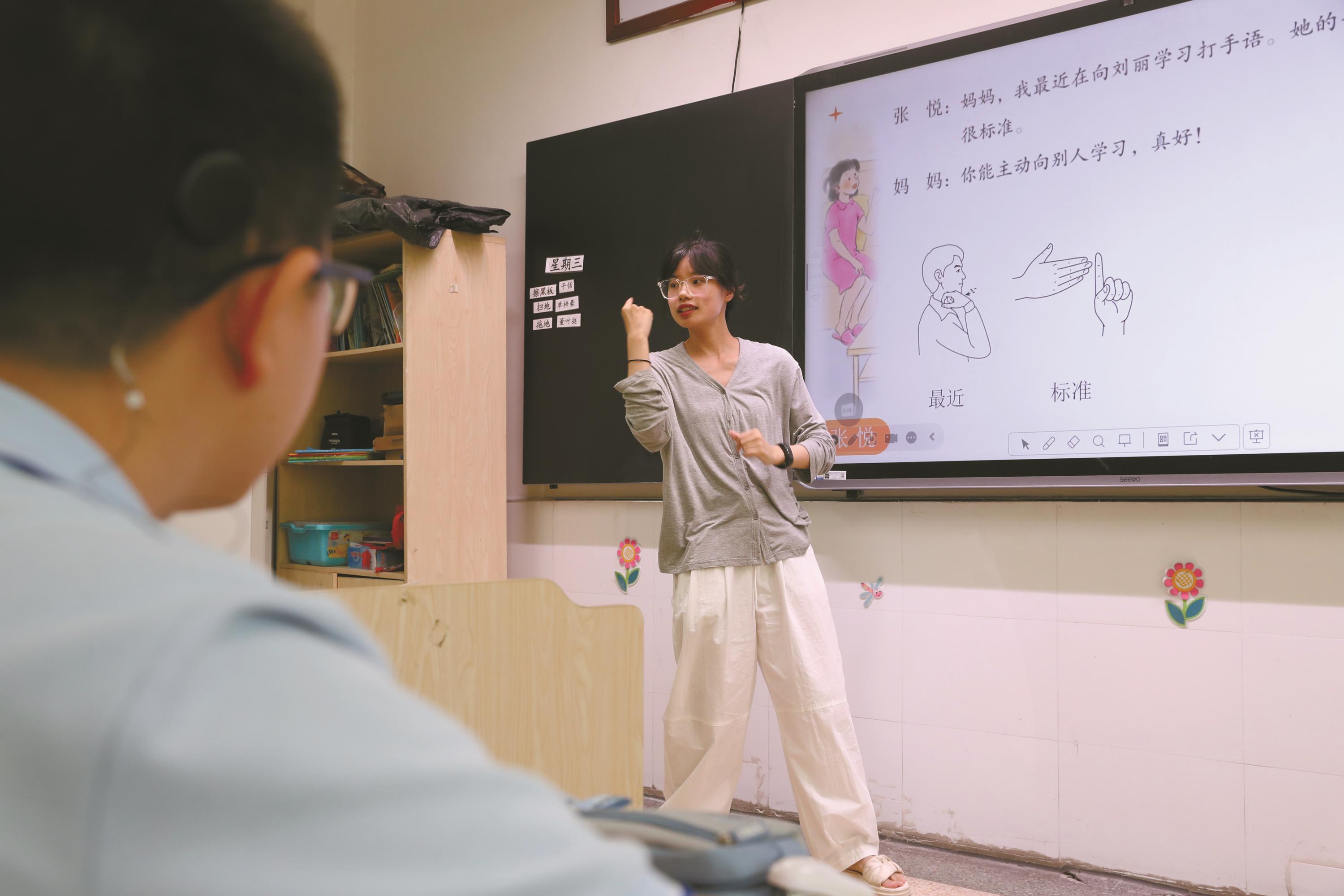

特殊教育不同于普通教育,它是一个跨学科、高复杂度的领域,涉及康复医学、儿童心理学、认知行为学、言语治疗等多元知识体系。在教学过程中,老师不仅传授知识,更要陪伴每个孩子跨越身心障碍,帮助他们建立沟通能力、生活自理能力甚至社会适应能力。这是一个极其需要耐心、专业与爱心的职业。

而才红所具备的,正是应对这些挑战的优秀素质。她强大的学习能力、逻辑思维与解决问题的综合素养,使她能够快速适应多学科融合的教学环境。她仅用两个月就掌握了基础手语,迅速与听障学生建立信任。这种学习与转化能力,恰恰是高端人才在复杂社会领域实现价值的关键——他们有能力系统性地研究问题、创新方法,进而提升整个领域的服务水平。

因此,我们不能简单用“浪费”或“高尚”来标签化她的选择。把它看作“牺牲”或“奉献”,反而窄化了这一行动的社会意义。事实上,精英人才进入民生领域——特殊教育、基层医疗、乡村教育、社会公益等——不应被看作是“下行”,而是一种人力资源的“再优化”。社会的良性运行,既需要有人攀登科技高峰、推动经济飞跃,也同样需要最优秀的人投身那些薄弱却至关重要的领域,夯实公平底线,推动整体进步。

从这个角度来讲,才红加入宁波市特殊教育中心学校,并非“太可惜”,而是“大材”正在“大用”。

同时,才红的选择也告诉我们,教育的意义,不仅在传递知识,更在于点亮生命;成功的价值,也不应只由收入或地位界定,而要看一个人是否在其选择的道路上,真实地帮助了他者、实现了自我,让向上的力量汇聚成河,引领社会向光而行。

章萍 王伟