烽火中的三一中学,汇集了一批名师、宿儒。他们排除万难,自编教材,不仅传授学生知识,还守护他们的安全,培养孩子们的民族大义。

□现代金报|甬派

记者 王伟 吴正彬 张培坚

“逃难时,父亲顾着学生顾不了家”

2025年8月4日9:00,太阳已显现威力,90岁的周文駼先生站在诸暨藏绿坞自家屋前的水泥路上,声如洪钟,为宁波三中的师生们讲述当年日军轰炸和大家逃难的往事。往事中,有其父周耿城的影子,他是当年三一中学的语文老师。

“我出生于1936年,小时候的记忆就是:逃难,逃难,还是逃难。”周文駼亲历的两件事情,令听者动容。

“1942年,我上小学,一天中饭刚吃好,飞机声音就出现了,老师立即说不能上课了,快跑!此时已经能听到枪声。我吓得走不动路,是被拉着跑的。后来听人说父亲正给学生上课(当时三一中学在藏绿坞),听到飞机声,他一声令下‘不上课了,跑!’带着学生们就往山里逃了,也没管家里。我和哥哥、妹妹都是我母亲带着逃的。”

“1943年,我8岁,有一天早上出门去买豆腐,日本人突然摸进村里来了,我和母亲、妹妹,还有一些村民赶紧逃……后来山那边枪声响了起来,我们的部队跟日本人交火了,日本兵才转头走掉。那个时候,父亲在马剑的三一中学教书,更加顾不上家里。”

周文駼清楚地记得,当年父亲为了教书,很少回家。三一中学在藏绿坞时,父亲起早贪黑,但兄妹几个还能在他晚上回家吃饭时见上一面。等学校搬到马剑,父亲经常宿在那边,兄妹几个就很少能见到父亲了。

慢慢长大后,周文駼知道了父亲是村里的宿儒,知识渊博,文化修养高,郁达夫曾为他赠诗,学生们也喜欢他上的课。因为要保证几百个学生的安全,父亲和其他的老师们责任都很重。

“父亲在藏绿坞三一中学教书时,也带我去过这所学校。当时是相对平静的阶段,学校正在搞抗日宣传大会,学生们唱抗日歌曲,群情激昂,‘大刀向鬼子们的头上砍去’‘同学们!同学们!快拿出力量,担负起天下的兴亡’。这些歌词我记忆犹新,虽然当时年幼,还不是很清楚学生们在干嘛,但那个氛围非常鼓舞人心。”

当年三一中学从宁波迁徙到浦江和诸暨办学,一度云集了一批有识之士前来任教。语文领域,除了周耿城,还有因避难从复旦大学来到家乡的姚伯谦,二人深厚的国学功底让学生们获益匪浅。数学方面,周介度讲课深入浅出且关爱学生,后来成为杭州高级中学的物理教师,获评全国模范教师;还有有“姚代数”之称的姚德之先生,在数学教学上颇具声望。

艺术方面也有优秀师资,美术老师周永梣与著名书画家程十发是同学,毕业于上海美专;音乐老师马产宁是著名科学家赵忠尧的外甥,满腹经纶且精通文史。

他选的语文教材,重民族气节

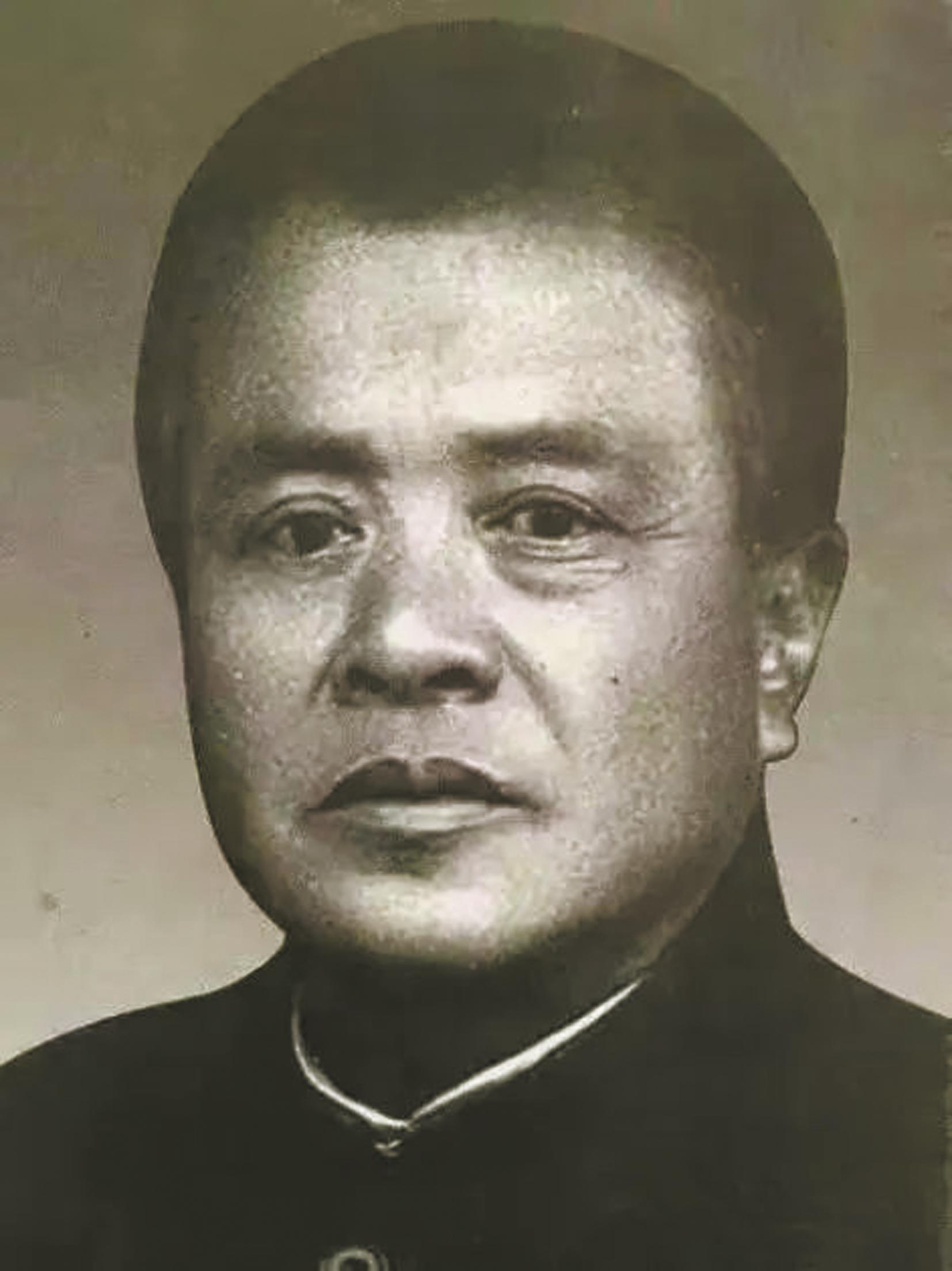

在诸多老师中,姚伯谦这个名字,在早期校友的回忆录以及本次研学走访中,被反复提到。

他曾是复旦大学中文系教授,因淞沪会战爆发避难到诸暨老家,在其弟弟、时任三一中学教务主任、诸暨分部负责人姚德之的邀请下,前来任教。他的女儿姚越秀,也成了在三一中学毕业的为数不多的女学生之一,新中国成立后在中央广播事业局工作,长期从事葡萄牙语的广播。

姚伯谦不仅学识渊博,还极具民族气节,曾说“我国数千年来,国可亡而种不可灭,皆由先民留取丹心,与吾人以浓厚民族意识也”。

日寇侵华,国难当头之际。姚先生教书所选的教材和辅助教材,特别侧重忠于祖国、凛然正气的内容。当讲解文天祥的《正气歌》、陆游的《示儿》,以及陈亮、史可法等名家的文章时,常常朗读气势如虹、声情并茂,讲解鞭辟入里、直击心灵,这对当时在日寇铁蹄下的青年一代,起到了巨大的鞭策和激励作用。

姚伯谦任教三一中学时,他老家的住房被日军焚毁,家人痛哭,他则劝说:“国家遭难,多少将士前线阵亡,多少同胞流离失所,我家这点损失不足道,只要抗战胜利就是了。”

当传闻一学生荐他出任汪伪诸暨县政府教育科长时,他怒不可遏,严斥此人有违师教,不明大义,是对他的莫大侮辱。当得悉日本侵略者准备在杭州办学,并拟聘他出任校长的传闻,姚伯谦高声朗诵文天祥“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”诗句以明志,并对家人说:“如果他们用手枪来请我,我就从长青岭跳下去!”

如此言传身教,学生深受影响。他先后在多所中学任教,学生中出了不少有成就的人才,如诸暨籍的著名核物理学家、“两弹一星”事业的奠基人赵忠尧院士等。

他有个心愿:想看看“三一中学”现状

“姚伯谦、姚越秀父女是我祖辈、父辈悼念了一辈子的人。”说这话的,是倪祖功的孙子倪宇平。

据《马剑镇志》记载:倪祖功,1905年生,马剑镇栗树坪村人。1925年毕业于浙江省立法政专门学校,后与法政教授安体诚、于树德同赴黄埔军校,任黄埔军校宣传部科员。1926年7月9日,参加革命军誓师北伐。“中山舰事件”后回浙江,此后历任诸暨党部委员兼任《诸暨民报》编辑、浙江省民政厅新政指导员等职。抗战间弃政从教、任鄞县三一中学训导主任。

“有次日寇扫荡,学生的行李都堆放在我家老屋,老师们组织学生躲进村后的大山,老师家属也在避难队伍中。姚师母是个小脚女子,爷爷特意安排他的小弟搀扶她,奶奶陪伴在她身边。进山的小道路窄,多石块,小爷爷有时搀扶她,有时拉着她,情况紧急的时候就背着她。姚越秀在三一中学时,爸爸刚上小学,同是老师的子女,课余时常一起玩耍。1960年,在我家最艰难的时候,姚越秀寄来了一封信,里面是一张汇款单,帮助我家渡过了难关。”

倪祖功的大儿子倪桂山今年87岁,因为上半年生过一场病,便由他的儿子倪宇平代表全家讲述当年往事。

倪宇平说,父亲倪桂山一直有个心愿:有生之年想看看他父亲曾倾注过心血的三一中学现在的面貌。

去年5月12日,是倪桂山外孙女在宁波结婚的日子,他带着1944年三一中学的一张毕业照,于5月11日到了宁波,一见外孙女婿,就拿出照片问三一中学在哪里,他要去看看。年轻的外孙女、外孙女婿都不知道,因为学校早已改名了。

“那天下午,母亲陪着父亲一起到街上向人打听,也没有一个结果。父亲心里很失落,我们一家人都不知道三一中学早已改名为宁波市第三中学。”倪宇平说,“今天,父亲看到你们就像见到了亲人,早上7点钟就要来祠堂等你们。也了却了他心中的一个心愿。”