高中生正处于青春期向成年期的过渡阶段,心理特征丰富且多变。有的时候,他们会因为一点小事而冲动,甚至用“疾风暴雨”来形容也不为过。作为班主任,该如何科学归因、正确处理?有着31年教龄、28年班主任经验的余姚中学老师华佩东,通过智慧、理解的方式帮助学生认识自身问题,并提供有效的解决途径,赢得学生、家长信任。

孩子的故事

鲜血与愤怒的交织

“华老师,我犯错了!我砸了宿舍门的玻璃,您处分我吧!”中午静校铃声刚结束,高二男生小宇(化名)冲进办公室,右手鲜血淋漓,玻璃碎屑嵌在指节间,眼里噙着泪却倔强地仰着头。

我心头一紧,但迅速拉开急救包:“先处理伤口,其他事情稍后说。”棉签蘸着碘伏划过伤口时,他的身体微微颤抖,却仍梗着脖子重复:“不用同情我,退宿、处分我都认!”

止血、消毒、包扎完毕,我便让他坐下,顺手递给他一小盒巧克力:“这是我以前毕业的学生送来的喜糖。你尝尝,甜不甜?若干年后,等你跟自己心爱的人成婚了,可别忘记给我送喜糖哦!”

或许孩子没料到我这独特的开场白,低头看了看巧克力,又抬头看了看我。我先剥了一颗巧克力送进嘴里,待他也把巧克力放到嘴里后,开始轻松聊天。

班主任说

教育的“破窗效应”

处理情绪危机如同治疗外伤,须先止血(情绪降温)、再清创(认知纠偏)、最后缝合(关系重建)。青少年对抽象说教免疫,但具象化的数字、影像能击穿心理防御,让换位思考从概念变为震撼体验。那扇破碎的玻璃门早已换新,但那些碎玻璃上的成长印记,却永远留在了我们的记忆里。教育的意义,或许就在于:当年轻的生命撞向世界的坚硬时,我们能用爱与智慧,将那些裂痕变成照亮前路的光。

我的介入

情绪降温:从“对抗”到“对话”

“能告诉我,今天在寝室里时发生了什么吗?”我没有急于评判,而是翻开办公桌上的班级日志,里面夹着小宇上周主动替生病室友值日的记录。我想弄明白,为何一个大大咧咧的阳光男孩突然钻起牛角尖?

小宇愣了一下,眼眶微微发红,低沉的声音里带着一丝委屈:“今天我把寝室的地板拖了两遍,生辅老师却说不干净,地上有好多脚印要扣分。她根本不尊重我的劳动付出!”

听到这里,我基本了解了事情经过。由于学校多数学生住校,需遵守宿管制度并定期参与寝室卫生评比。小宇认为自己认真拖了地,却没得到老师表扬,甚至被扣分,心里很委屈。

“老师肯定相信你说的话。”我开始细数小宇平时在班上的表现,每次班级大扫除,他不计得失地帮助有困难的同学搬大水桶。油性颜料的黑板报,很难用抹布擦掉,他利用课余时间用清洁球不厌其烦地擦了三天。无论哪件事都比今天寝室里值日拖地要累得多!

“我觉得或许是你和生辅老师在沟通上出了点问题。比如:你拖完地回教室后,其他室友返回寝室留下了脚印,生辅老师检查后以为地没有拖。有这种可能性吗?”我问道。小宇听后点头称:“是的,这有可能。”

思想引领:从“冲动”到“反思”

看到小宇的情绪明显平缓下来,我顺势说:“你刚才来的时候,玻璃碎渣还嵌在肉里,如果割断了筋脉,那你现在也许就躺在医院里了。如果手术不成功,说不定以后还会落下终身残疾,握笔和拿筷子也成问题。”

听到这,小宇的身体明显紧张了起来,一个劲地问:“华老师,我的手指筋脉有没有断?”我让他握紧拳头,然后伸开,试了几次,非常自如。于是,我肯定地对他说:“你的手指头伸缩自如,算你运气好,没有事!”得到了肯定回答后,小宇脸上露出了一丝微笑。

我看时机成熟,让他站起来,拍了拍他的肩膀,说道:“在老师心目中,你是一个大方又豪爽的男生。我基本确定,你今天一定是拖地了,而且拖得很认真,否则情绪不会那么激动。然而,为营造整洁、安全、文明的宿舍环境,培养学生自理能力与集体责任感,每一所学校都有学生宿舍卫生纪律标准。生辅老师有责任和权力对所负责的学生宿舍进行卫生、纪律开展监督和评比,这是一项正常的履职行为。如果你对结果有异议,可以提出意见,甚至向学校反映问题。”

接着,我语重心长地说:“跟高一刚入学的时候相比,你已经长高了很多。一个人的成长,不仅仅是个子的长高,同时也需要思想的同步成长。尤其是遇到问题的时候,能够保持清醒冷静,学会克制;在情绪火山喷发前按下暂停键,而不意气用事。如果今天你能将这种喷发的情绪转化为沟通的动能,那该多好啊!”

小宇羞愧地低下了头,轻声说道:“我今天实在是太冲动了,有很多不对的地方。请你相信我,给我一点时间,我一定会处理好这件事情的。”看着小宇企求而又坚毅的目光,我面露微笑,点了点头:老师相信你,你走吧!

我的跟进

觉醒时刻:从“破坏者”到“共建者”

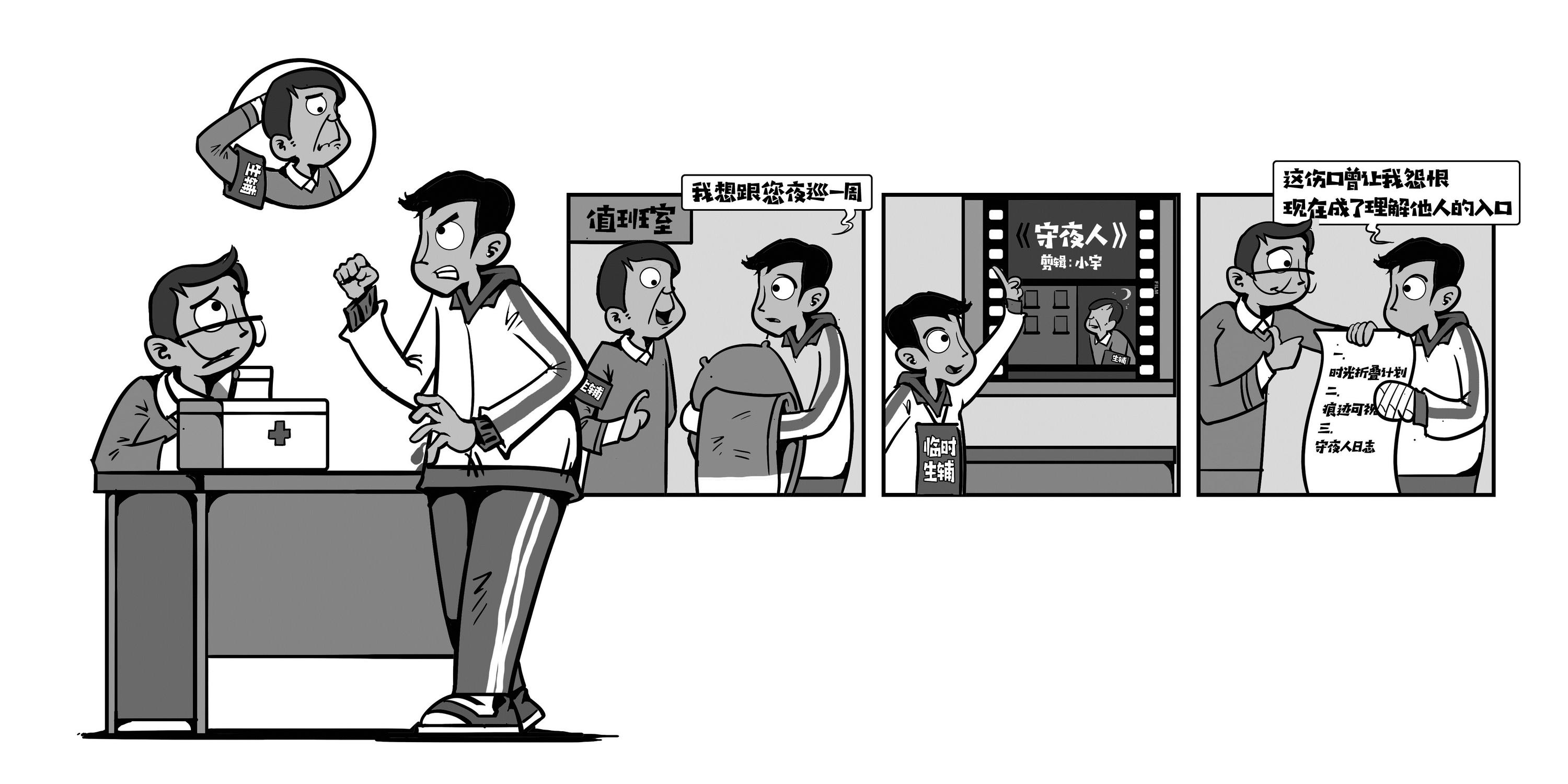

次日晚自习后,小宇抱着铺盖站在生辅值班室门口,眼神坚定:“李老师,我想跟您夜巡一周。”月光下,他胸前的“临时生辅”工作牌微微发亮。

这是一堂“深夜课堂”,让孩子在寂静中读懂责任。

22:45 蹲身清理卫生间堵塞的下水道,污水浸透袖口时,他忽然想起生辅老师李老师常年戴着的橡胶手套。

23:30 劝阻喧闹寝室反被呛声“装模作样”,他攥紧记录本的手青筋凸起,却最终学着李老师的语气说:“明天早读后,我们聊聊。”

00:20 发现某寝室虚掩的窗缝,他踮脚关窗的动作与那晚李老师为他盖被的身影那么相像。

第三天清晨,小宇将消毒后的碎玻璃装入木盒,附上连夜绘制的《巡楼手记》。他用红蓝双色笔标注“学生活动轨迹”与“生辅工作路线”,还在李老师两年来的12本值班日志复印件上圈出16处“凌晨送医记录”。

到了第四天,小宇跑到办公室,问我:“华老师,下周的主题班会我来当主持人,好不好?至于主题班会的内容,等到那天我再揭晓。”他故意卖了一个关子,而我也同意了他的做法。

教育涟漪:从个人到集体的觉醒

主题班会那一天,小宇站在讲台前,背后的投影播放着他剪辑的《守夜人》纪录片。第一段画面,凌晨,00:30的生辅值班室,李老师边啃冷馒头边填写《安全隐患台账》;到了第二段,暴雨夜帮助发高烧的学生打电话联系家长送医,并护送到校门口;第三段,储物柜里积攒的106张学生感谢卡,最早的字迹已模糊泛黄。

影片播完后,小宇举起缠着纱布的手,高声说道:“这伤口曾让我怨恨,现在却成了理解他人的入口。”台下寂静中,后排突然响起掌声——不知何时站在后门的李老师,正用手背抹着眼睛。

此后,班上发起“十分钟革命”,同步启动三项行动:一是“时光折叠计划”,提前10分钟打扫,给地板留足风干时间;二是“痕迹可视化”,用荧光粉标记脚印,制作《卫生责任溯源图》;三是“守夜人日志”,每周安排两名学生随生辅老师夜间巡查,体验记录册在年级传阅。此后,班级氛围渐佳,小宇发挥带头作用,影响着更多同学。