坐落在和义大道上的宁波教育博物馆是一个大宝藏,里面收藏着许多教育方面的珍贵文物。如果你用心探寻,每一件文物背后都有鲜为人知的故事,包含着值得细细品味的关于教育的学问。

今天为大家介绍一本馆藏的100多年前的小学识字课本《澄衷蒙学堂字课图说》。□现代金报 | 甬派 记者 张志龙

他深感幼年辍学的痛苦,立志兴办教育

“《澄衷蒙学堂字课图说》是我们的镇馆之宝之一。”宁波教育博物馆馆长黄兴力介绍,这本教材和宁波渊源很深,“这是一本宁波人创办的学校编写的教材。”

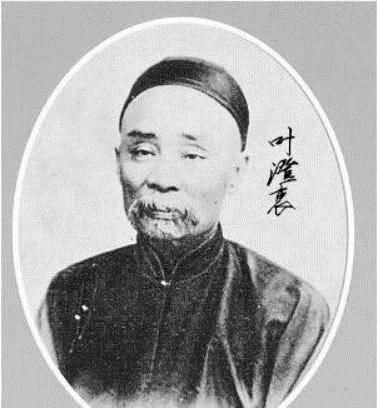

“澄衷”是一个人名,是清末时期的一位民族资本家,他姓叶,宁波镇海庄市人,是宁波商帮的先驱和领袖。他晚年深感自己幼年贫困辍学的痛苦,立志兴办教育。1899年,他在上海捐地29亩、出资10万两银子,计划建一所不同于传统私塾教育的新式学堂。

当年10月,叶澄衷因病去世,长子叶贻鉴继承了父亲的遗愿,继续捐款并监督学堂的建设。为了纪念父亲,这所儿童启蒙学堂就命名为“澄衷蒙学堂”。

1901年,澄衷蒙学堂建成招生,不仅不收学费,还免费给学生提供午餐和课业用品。现在的上海澄衷中学,前身就是“澄衷蒙学堂”。

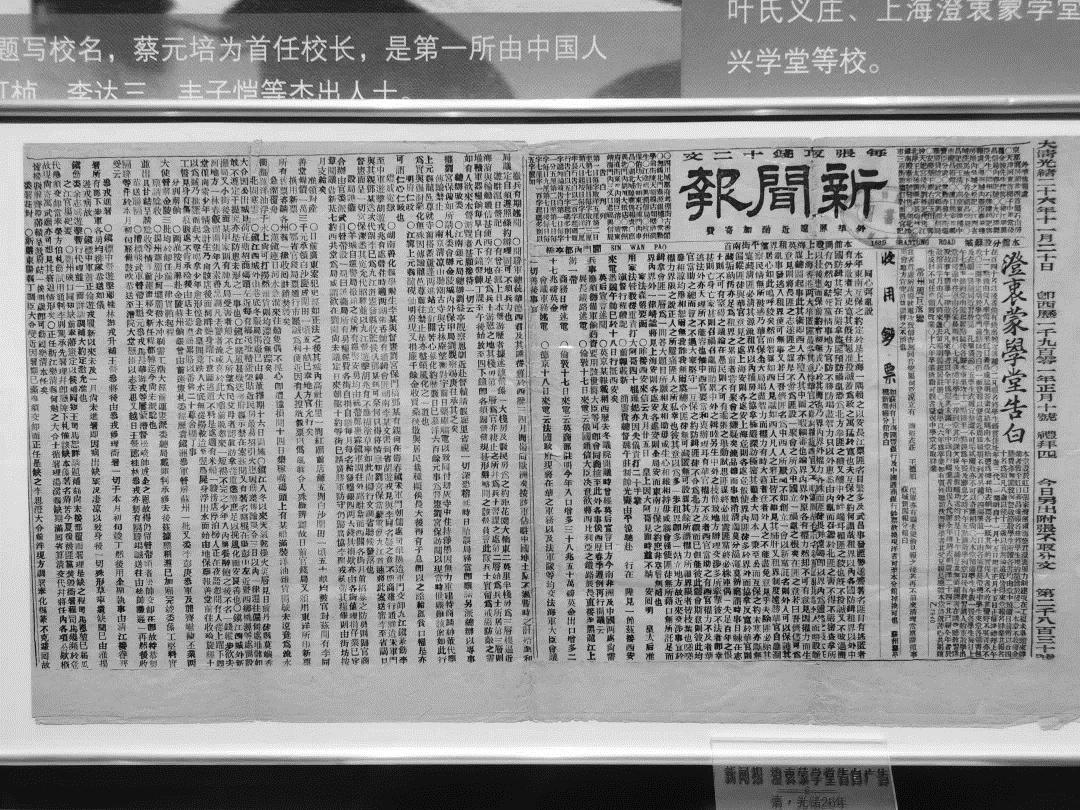

在1901年1月10日发行的《新闻报》上,刊登着澄衷蒙学堂的招生广告,上面详细说明了招生要求与教学要求,“招生140名,年龄要求在8至12岁之间,修业年限为6年,开学要敬谒孔子,读完一级免收学费并赠给书包衣帽、供应中膳。中途辍学者需由保人缴付大洋24元。”

课本编写理念先进,“放到现在也不过时”

作为一所新式学堂,澄衷蒙学堂不想沿用传统私塾使用的《三字经》《百家姓》《千字文》等教材,当时国内又没有新式教材可借鉴,学堂首任校长刘树屏决定自编教材,于是便有了《澄衷蒙学堂字课图说》一书。

“这本书在1901年夏天,也就是光绪二十七年,第一次出版,卖得非常火。”黄兴力说。

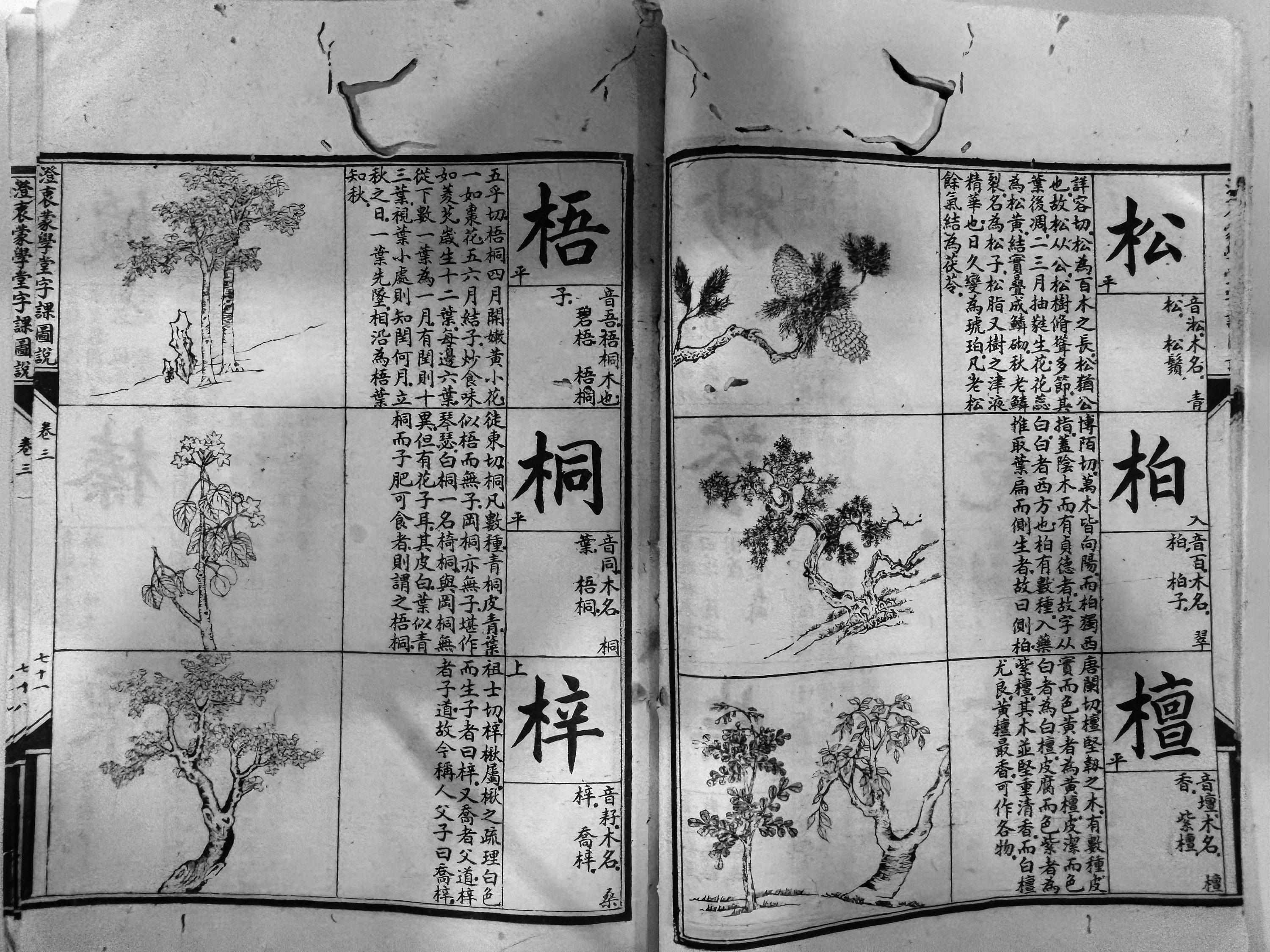

“字课图说”,就是一本有图有话的识字课本。全书四卷八册,共选3291个汉字,插图762幅。所选的字都是日常生活及书上的常见字,还有西方译本与现代科学中的一些常用字。

因为图文并茂、内容丰富、形式新颖、贴近儿童实际,又融入了大量的科学知识,《澄衷蒙学堂字课图说》一经问世,就反响强烈,成为当时全国各小学学堂通行教材,也是清末民国时期最著名的课本之一。

“这套识字课本最值得称颂的是编写理念。”宁波高新区实验学校党总支书记、正高级教师、特级教师罗树庚表示,当时,传统私塾使用的教材,文字艰涩深奥,以死记硬背为主。因为当时私塾教育的目的以听话、服从为宗旨,教育的观念以灌输为主。而《澄衷蒙学堂字课图说》以“开启儿童的智识”为核心思想,注重把儿童培养成为对中华文化有归属感、对外来文化有开放眼光的人。“一百多年前,就有如此先进的思想,是十分难能可贵的。这种理念,就是放到现在,也不过时。”

这套识字课本能广为流传,还因为它的编写体系符合儿童的认知规律。

3000多个字,怎么编排才方便小学生学习呢?刘树屏校长按照天文地理、山川河岳、花鸟虫鱼等类别,将相互关联的事物放在一起,让学生一组一组地学。

比如,把所有草字头的花卉名称放一起,把各类飞鸟名称放一起,把各类蚌壳类海里的动物名称放一起,一类一类、一组一组认识汉字。这种编排体系是符合人的认知规律的。

出版后销售火爆,是茅盾等名家的启蒙教材

“澄衷蒙学堂”为什么能名震天下,成为全国纷纷效仿的新式学堂?因为当年,它曾吸引了很多名家任教,蔡元培曾代理校长。

该校培养了大批优秀学生,科学家竺可桢、海牙国际法庭大法官倪征等,都在该校接受过新式教育。著名文学家茅盾曾说:“我童年所用的启蒙教材是由我母亲为我选定的《澄衷蒙学堂字课图说》,回忆童年生活,它带给我知识和快乐。”

这本教材出版后销售火爆,很快遭到其他书商盗版。

“清朝官员袁树勋得知后,专门颁布了一个保护版权的示谕禁事,严禁翻印字课图说,否则严肃追究。”黄兴力介绍,字课图说就将这一公告刊印在教材的开头。“这个版权令比中国第一部著作权法《大清著作权律》早了5年。”

穿越时空,摩挲着这本100多年前珍贵的识字课本,能感受到它的厚重。它承载着一大批心系华夏、放眼世界的有识之士对下一代国民的关怀与关爱,它承载着一大批救国图强的能人志士的强国梦。

“看着这本泛黄的古书,时空仿佛产生了一种重叠感。一百年前,能有如此先进理念与思想的识字课本,真的很了不起。可以说,它与我们当下的教育理念高度契合。”罗树庚说。

■细读教材

它不仅仅教“识字”

宁波高新区实验学校党总支书记、

正高级教师 罗树庚

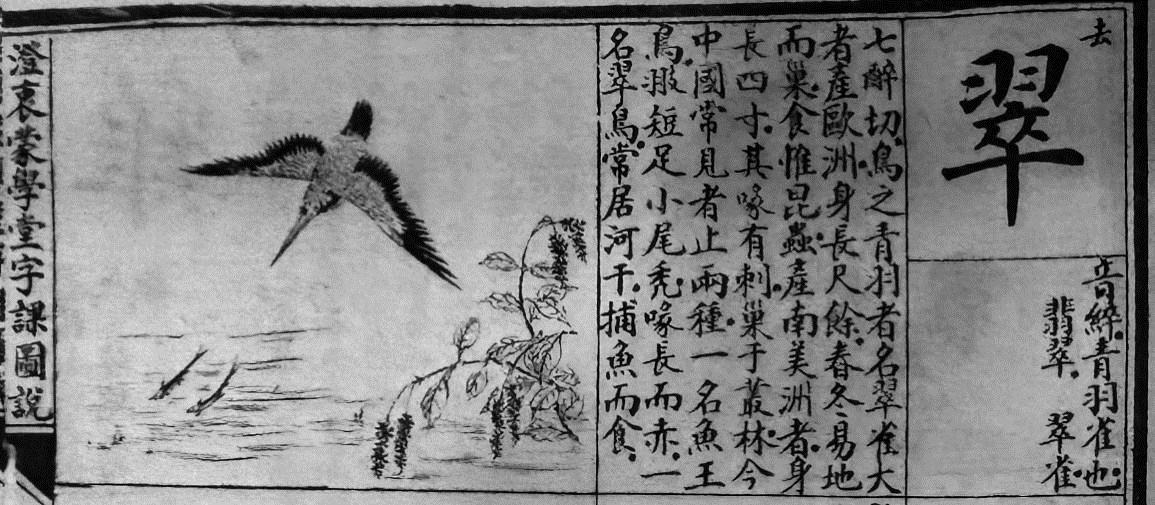

这套识字课本之所以现在看来依然不落后,在于它不仅仅是简单地教学生“认字”。以“翠”字为例,来看看它的先进性。

“翠:音粹,去声。青羽雀也。翡翠、翠雀。七醉切。鸟之青羽者名翠雀,大者产于欧洲,身长尺余,春冬易地而巢,食惟昆虫。产南美洲者,身长四寸,其喙有刺,巢于丛林。今中国常见者只两种。一名鱼王鸟,翅短足小尾秃,喙长而赤。一名翠鸟,常居河干,捕鱼而食。”

这是课本中对“翠”字的解释。清末民国时期,没有汉语拼音。汉字注音采用反切法,就是用两个字来表示一个字的读音,第一个字取声母,第二字取韵母和声调。“翠”七醉切,就是“七”的声母,“醉”的韵母、声调,组成“翠”的读音。虽然叫识字教材,但是编撰者不满足于只是教孩子们认得几个字,而是既保留了传统文化中做人做事的道理,又融入了现代社会的科学知识,涵盖了语言、自然、地理、历史、物理、化学等多学科的内容,还配有直观形象的图画。称得上是了解社会的“一部小型的百科全书”。所以,这部教材的实用价值,已超过了普通的语文课本。

《澄衷蒙学堂字课图说》每个字的诠释由三至四个部分构成。一、本字;二、注音;三、注释;四、题图(有的字没有题图)。

“本字”由清代书法家唐鸵所写。唐鸵与沈尹默、马公愚、天台山人并称题额写匾四大圣手,其书法秀美遒劲、含蓄朴茂,时称“唐体”。

“题图”由清代苏州顶尖画家们联合绘制。这些画家不图名利,联合使用一个“吴子城”的笔名,为了中国的教育事业,画家们联名绘画,从古至今仅此一次。

有人曾把《澄衷蒙学堂字课图说》与《现代汉语词典》进行比较,总体而言,《现代汉语词典》对字解释全面,但偏理性、偏抽象,而《澄衷蒙学堂字课图说》的释义详细明了,具有文化色彩,适合平日里阅读。