本报讯(现代金报|甬派 见习记者 石寅笑)开学伊始,检查寒假作品,一份名为“制作豆浆——从微观角度理解1000有多大”的寒假作业有点意思。

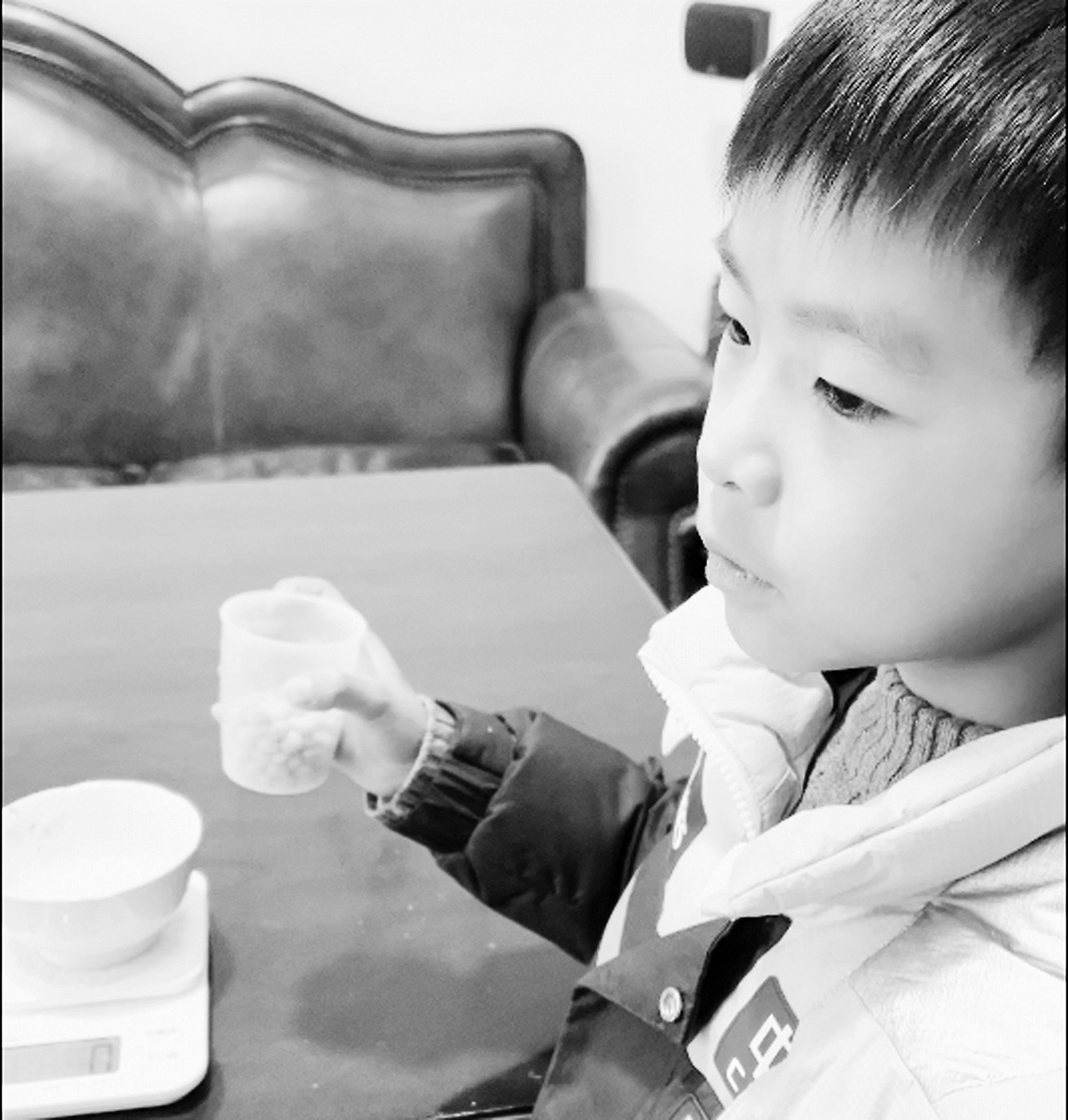

“水要称800克,黄豆要称50克,大米要称15克,小米要称15克。”鄞州区第二实验小学教育集团205班的盛天宁准备好了做豆浆的食材后,将黄豆分成5份,开始数其中一份的黄豆数量。这是作业的第二部分,想办法估算谷物的数量。

在数出一份黄豆的数量后,他将这个数量乘以5,便算出了的黄豆总数。“我觉得这个作业很有创意。”盛天宁说,“自己做出来的豆浆也很好喝。”他还告诉记者:“爸爸告诉我,可以把黄豆倒在量杯里,然后画个刻度。这样下次没有秤的时候,就知道50克黄豆大概有多少了,就跟曹冲称象一样。”

包晶晶是该校二年级的数学老师,这份作业是她布置的。她介绍,2022版《义务教育数学课程标准》对第一学段学生学习的要求是“形成初步的数感”“形成初步的量感”。而在之前教学大单元《万以内数的认识》时,她发现孩子们很难直观地认识到数的概念,因此就布置了这个作业。

“我希望通过实践,来让孩子们更直观地感知身边事物的量。”包晶晶说,如果作业比较形式化,小朋友的抱怨会更多,“所以我在设置这次作业的时候,更希望达到‘让孩子自己做’的效果,成为一个‘有效作业’。”

包晶晶还表示,这次作业也可以分小组完成,避免一些孩子因为没有豆浆机而无法完成作业的情况。

在完成作业的过程中,不少小朋友发现,谷物的数量太多了,光靠数是数不清的。为了解决这个困难,有的小朋友自制砝码,还有小朋友利用大米的密度来计算。

在完成作业的过程中,不少小朋友借助了父母的力量。对此,包晶晶告诉记者:“家长最喜欢的是孩子每天能拿作品回家,或者有东西分享给他们。如果是真正的有效作业,家长不会在意麻烦不麻烦。”

包晶晶还说,会继续改进作业设计,力图做到减轻学生压力的同时,帮助学生提高解决实际问题的能力,建立数学与生活之间的桥梁。